在财务思维下,员工和企业价值均通过数字体现。企业价值是员工努力的体现,如B企业价值8,000万元高于A企业的5,000万元,反映了实力和优势的差异。

一、核定员工的工作效率

在企业管理中,工作效率是衡量员工绩效的重要指标之一。传统的工作效率分配方式可能更侧重于任务完成的数量或质量,但在财务思维下,我们更加注重员工的工作效率与其薪酬之间的关系。这种变化体现了企业管理思维的进化,使得财务思维贯穿于企业的各个环节,包括任务分配、薪酬设计以及绩效评估等。

我们可以计算出A员工和B员工的工作效率。工作效率的核定公式为:

工作效率 = 规划薪酬 ÷ 实际时间

对于A员工:规划薪酬 = 240元,实际时间 = 480分钟

所以,A员工的工作效率 = 240元 ÷ 480分钟 = 0.5元/分钟

对于B员工:规划薪酬 = 240元,实际时间 = 400分钟

所以,B员工的工作效率 = 240元 ÷ 400分钟 = 0.6元/分钟

从计算结果可以看出,B员工的工作效率高于A员工。这意味着B员工在单位时间内所创造的价值更高,或者说B员工在相同的时间内完成了更多的工作。因此,从财务思维角度来看,管理者更倾向于使用B员工,因为他们能够获得更高的工作效率和更好的投资回报。

(一)按工作任务重要等级核定员工价值及薪酬

1.直接任务与间接任务的权重核定

在A企业中,工作任务按照其对收入的贡献被划分为直接任务和间接任务。直接任务主要指的是销售部门和成本相关部门的工作,这些工作直接关联到产品的销售和成本的控制,因此,其对企业的收入贡献度是显而易见的。而间接任务则是指那些协助直接任务完成的部门,如研发、人事、财务、技术和行政部门等,虽然这些部门的工作不直接产生收入,但对于企业的稳定运营和长期发展至关重要。

为了确定直接任务和间接任务的权重,我们需要引入“贡献度”这一概念。贡献度是指各部门规划薪酬与企业签约收入之间的比例。通过计算各部门的贡献度,我们可以得出直接任务和间接任务之间的权重比例。

以A企业为例,假设企业签约收入为2,000万元,直接任务部门规划薪酬合计180万元,间接任务部门规划薪酬合计100万元。根据贡献度的计算公式,我们可以得出直接任务和间接任务的权重比例为9∶5。

2.直接任务内部的权重核定

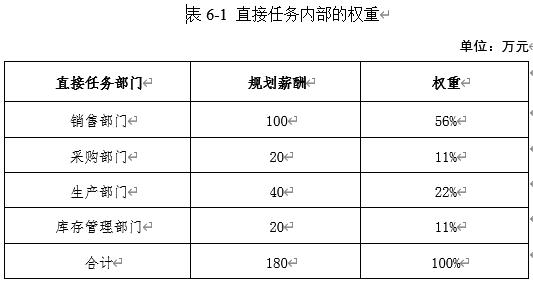

在确定了直接任务和间接任务的权重后,我们还需要对直接任务内部各部门的权重进行核定。直接任务内部主要包括销售部门、采购部门、生产部门和库存管理部门等。这些部门的工作都与销售收入和成本控制直接相关,因此,我们需要根据各部门的贡献度来确定它们在直接任务中的权重。

以A企业的直接任务部门为例,假设销售部门的规划薪酬为100万元,采购部门为20万元,生产部门为40万元,库存管理部门为20万元。我们可以根据这些部门的规划薪酬来计算它们在直接任务中的权重。具体的计算方法可以根据企业的实际情况进行调整和优化。如表6-1所示。

在上述表格中,销售部门的权重最高,因为销售收入是企业的主要收入来源,销售部门的业绩直接影响到企业的盈利。采购、生产和库存管理部门虽然不如销售部门直接产生收入,但它们在确保生产和销售顺利进行方面发挥着关键作用,因此也有相应的权重分配。

3.间接任务内部的权重核定

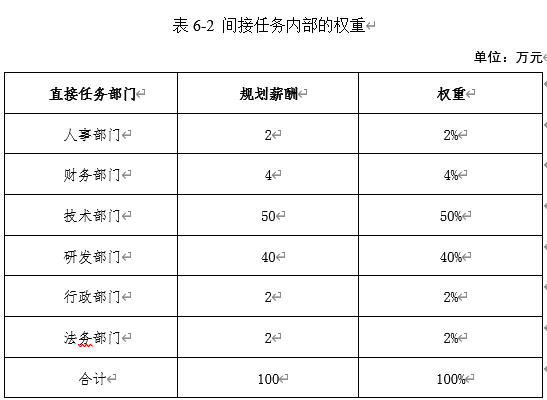

间接任务中的权重核定涉及那些与收入间接相关的任务,主要是管理部门的工作。为了公平和有效地分配资源,这些部门的贡献度同样需要按照一定的标准来计算。

以间接任务部门为例,假设人事部门的规划薪酬为2万元,财务部门为4万元,技术部门为50万元,研发部门为40万元,行政部门为2万元,法务部门为2万元,总额为100万元。那么,这些部门在间接任务中的权重可以按照以下方式计算。如表6-2所示。

根据上述表格,我们可以看到技术部门和研发部门在间接任务中的权重相对较高,这是因为它们对于公司的技术创新和产品研发具有至关重要的作用。而人事、财务、行政和法务部门虽然同样重要,但它们的权重相对较低,因为它们的工作更多地是支持和服务于公司的核心业务。

(二)按工作任务难易程度核定

在实际工作场景中,每项任务的难易程度往往与预期规划有所不同。企业从市场中赢得收入,管理者深知取得这些收入背后的成本和付出。因此,在分配实际任务时,需要根据工作任务的难易程度进行调整,确保薪酬与付出相匹配。

规划薪酬虽然代表了标准价值,但在实际操作中,需要根据客户的等级进行调整。难易等级系数的计算公式如下:

难易等级系数 = 客户资产金额 ÷ 规划薪酬的客户资产金额

以规划薪酬时设定的客户对象资产总额为5亿元为例,如果实际谈成的客户资产总额达到10亿元,那么难易系数就是2。这意味着实际薪酬应该是规划薪酬的两倍。但这是否会对企业的净利润产生负面影响呢?实际上,答案是不会。

这份大额合同的签订不仅提升了企业的客户标准,还增加了企业的收入。在未来,企业可以将规划薪酬的客户资产总额提高到10亿元,但今年通过难易系数产生的额外薪酬将激发销售员工的积极性,从而推动企业的整体发展。

更重要的是,当越来越多的员工愿意超越规划薪酬,打破常规,企业的发展速度将会加快。这种发展不是单一销售部门能够实现的,而是需要全员的协作与联动。当员工都愿意积极投入,追求卓越时,企业将会迎来更加光明的未来。

在上述例子中,直接任务部门的规划薪酬合计为360万元,间接任务部门的规划薪酬合计为200万元。

(三)按工作任务实际时间标准核定

员工的实际工作时间是衡量工作效率的关键指标。在完成部门权重核定后,对实际时间的统计变得至关重要。通过运用财务思维,我们已经为员工制定了清晰的规划薪酬和规划时间。接下来,我们需要基于这些任务数据,对员工的工作效率进行排名,以便更准确地描绘部门内员工的客户画像。

值得注意的是,为了确保员工能够持续创造价值,同时避免过度加班,企业为每名员工设定的规划时间都是基于每天480分钟的85折。这种设定旨在鼓励员工在正常工作时间内高效工作,以创造最大价值。

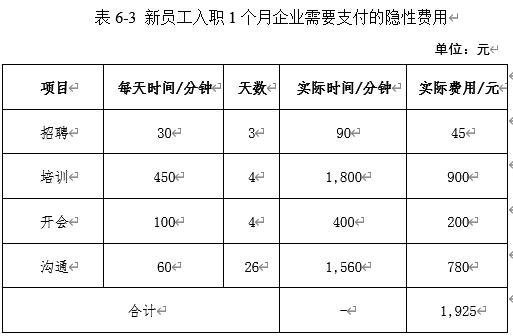

从财务思维角度考虑,每位新员工的入职都会带来一系列的隐性成本,包括培训、招聘、开会和沟通等费用。以规划薪酬每分钟0.5元为例,通过表6-3的测算,我们可以看到在新员工入职的第一个月内,企业至少需要支付1,925元的隐性费用。这些费用是人事部门和销售部门为了培养员工而投入的时间成本。如果考虑到更长的周期,如6个月或1年,这些费用将会进一步累积。

二、效率与员工薪酬对价

工作效率与员工薪酬之间的对价关系,是企业管理中不可或缺的一环。这种对价关系的存在,旨在将员工的工作效率与实际薪酬紧密结合起来,形成正向的激励机制。企业所规划的薪酬通常是基于标准工作效率和时间来设定的,这意味着员工如果能够提高工作效率、节约时间,就能相应地增加实际薪酬。

(一)时间与薪酬挂钩

将工作时间与薪酬挂钩,是企业为了引导员工更好地管理时间、提高工作效率而采取的一种策略。通过这种做法,企业希望员工能够深刻认识到时间是宝贵的财富,珍惜时间就意味着能够获得更多的财富。在工作时间内,员工应该积极投入到工作中,为自己和企业创造更多的价值。而工作时间的设定,也应该成为员工创造财富的基准。

在核定时间与薪酬时,企业通常会根据员工的岗位性质、工作内容以及行业特点等因素来制定具体的标准。这样做不仅是为了确保员工的薪酬与工作投入相匹配,也是为了在搭建创富平台时考虑到企业的长效机制。

(二)单位时间价格与企业规划时间对价

在企业运营中,每项工作任务都伴随着时间价格和企业规划时间的考量。企业的发展路径就像一张导航图,战略规划确定了最终的目的地,而时间价格与规划时间则如同车辆的性能参数,共同决定了行驶的速度和效率。正如汽车的仪表盘能够全面反映车辆的运行状况,企业的运营数据也能反映出单位时间价格与规划时间的匹配程度。

以A企业为例,销售员要完成100万元的收入任务,预计会获得8万元的直接薪酬。在这个过程中,企业会根据规划的时间(如20天完成,每天430分钟)和单位时间价格(如9.3元)来核算员工的薪酬。这意味着,在规划的时间内,员工的工作效率将直接影响他们的薪酬水平。如果员工能够提前完成任务,他们的单位时间薪酬将会相应增加,反之则会减少。

(三)规划时间与实际时间的价格差

规划时间与实际时间的价格差,是反映员工工作效率的重要指标。当员工的实际工作时间超过规划时间时,意味着他们的效率可能有所下降。为了确保效率最大化,员工需要努力保持实际工作时间低于规划时间。

以A企业的B员工为例,如果他的工作任务规划时间为30小时,规划单位薪酬为60元,但他仅用了25小时就完成了任务,那么企业仍然会按照规划时间支付他1,800元的薪酬。这意味着B员工的实际小时薪酬达到了72元,比规划时间内的薪酬多出了12元。这种价格差的存在,不仅激励了员工提高工作效率,也为企业创造了更大的价值。

三、员工提高效率

员工提高工作效率是获取更高薪酬的重要途径。从员工的角度出发,为了最大化个人价值,他们自然会努力提高工作效率。

(一)效率与薪酬的正向关系

员工对于工作效率的提升感到自豪,因为这不仅意味着他们能获得更高的基本薪酬,还有可能获得额外的排名薪酬作为奖励。这种奖励机制不仅激发了员工的竞争意识,还让他们对自己的高效工作感到满足和自豪。以A企业为例,尽管第三名员工的实际薪酬超过了规划薪酬,表现出色,但第一名员工实际薪酬低于规划薪酬2,000元,仍有提升的空间。

(二)员工价值与企业价值的共同成长

员工的薪酬与企业的收入紧密相连,员工的薪酬越高,意味着他们为企业创造的价值越大。因此,员工的价值最大化与企业的价值最大化是相辅相成的。

(三)排名薪酬的激励效应

排名薪酬是对高效率员工的额外奖励,根据企业的奖励政策,对表现优秀的员工进行排名薪酬的分配。这种奖励不仅增强了员工的荣誉感和归属感,还对其他员工起到了积极的激励作用。竞争是推动个人和团队进步的重要动力,当员工之间形成良性竞争时,企业的发展也会更加稳健。以A企业为例,第三名员工因其高效率不仅获得了基本薪酬,还额外获得了1,000元的排名薪酬奖励,使其实际薪酬达到11,000元。这样的员工自然成为了企业中的典范,为其他员工树立了榜样。

(四)帮扶薪酬

帮扶薪酬是一种特殊的薪酬制度,旨在支持那些价值观与企业文化相契合,但在能力和方法上有所欠缺的员工。这种制度鼓励同级或上级员工提供必要的帮助和指导,类似于师傅带徒弟的模式。在帮扶过程中,帮扶人不仅扮演着引导和指导的角色,还从被帮扶员工的成长中获得一定的回报。

实施帮扶薪酬需要注重正向引导,确保帮扶的核心是员工受益。帮扶薪酬的来源通常是从被帮扶员工提升后的薪酬中抽取。例如,在A企业中,如果员工A需要员工B的帮扶来完成销售任务,当B成功帮助A完成100万元的销售业绩时,假定该项帮扶薪酬为1万元。这时,A员工和B员工可以按照一定的比例分配这笔薪酬,如60%和40%。这意味着A员工在B员工的帮助下可以获得6,000元的帮扶薪酬,而B员工则获得其中的4,000元。

四、时效提高企业管理标准

在时效性的考虑下,提高企业管理标准显得尤为关键。管理者在初次设定时效时,可能会面临如何设定的困惑,特别是从财务思维角度出发的指导原则。实际上,管理者需要明确的是要将企业打造成一个什么样的实体,以及企业的具体标准是什么。例如,企业的预期收入是多少?需要匹配多少名高管员工?这些高管员工的预期收入是多少?以及全体员工的薪酬占收入的比率应该是多少?在充分考虑这些问题后,管理者便可以开始制定适合的企业管理标准。

(一)员工薪酬标准

员工薪酬标准是企业薪酬总额与总收入之间的比率,这成为企业控制净利润的首要标准。企业的成本费用主要由员工薪酬和任务过程支出构成。

例如,A企业已经运营三年,但收入增长缓慢,遇到发展瓶颈,并且管理跟不上,导致净利润下降。为了解决这个问题,A企业决定从管理方法入手,首先“激活”员工,这就需要合理的薪酬标准。回顾过去三年的数据,A企业的薪酬占收入比率分别为20%、25%、27%。尽管薪酬标准逐年上升,但企业的净利润并未相应提升,说明薪酬与收入之间存在脱节。考虑到这一点,管理者决定下一年的薪酬比率仍维持在27%,并预设总收入为2亿元,因此薪酬总额为5,400万元。这就是A企业下一年的员工薪酬标准。

(二)员工文化标准

企业文化是企业的灵魂,员工的价值观和对企业文化的认同是决定企业发展的核心内在因素。管理者必须深刻理解文化与业务之间的紧密联系。

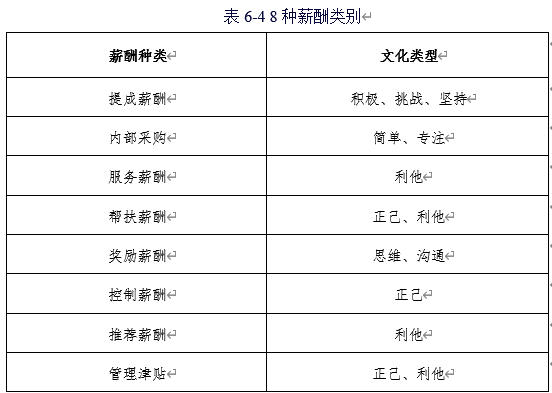

文化的真正标准不在于形式,而在于其实质内容。最有效率的员工,其文化匹配度往往是最高的。企业在构建薪酬体系时,通常会设计多种薪酬类别。每种薪酬类别都反映了特定的文化内涵。因此,可以说薪酬越高,文化标准也相应越好。员工的文化标准应与企业的平均规划薪酬标准相匹配。如表6-4所示。

(三)员工思维的进化标准

员工思维的进化标准与企业的薪酬体系紧密相连。当员工的思维进化迅速时,他们的工作效率往往更高,工作更得心应手,从而带来更高的幸福感和满意度,这也直接反映在员工的薪酬水平上。因此,设定员工思维进化的标准时,我们可以参考薪酬的月度增长率。

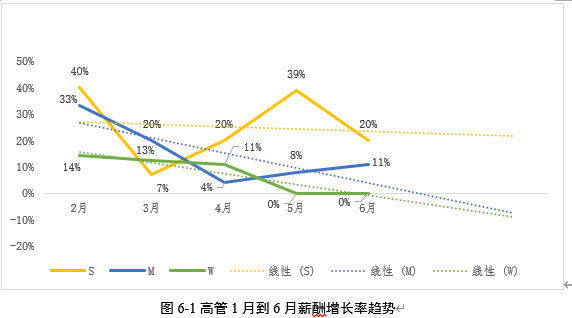

以A企业为例,该企业有3名高管员工。通过观察他们月度薪酬增长率的趋势图(如图6-1所示),我们可以发现S高管的薪酬相对于其他高管是较高的,但从整体趋势来看,其薪酬增长率呈下滑态势。这说明,尽管S高管的薪酬水平较高,但其思维的进化速度可能在减慢。因此,薪酬增长率的上升趋势可以作为衡量员工思维进化速度的重要指标。

为了确保员工思维的持续进化,我们设定一个标准:月度薪酬的增长率必须大于零。这意味着员工每个月的薪酬都应该有所增长,以激励他们不断学习和进步,保持与企业发展同步的思维模式。

(四)员工预警事件标准

预警事件,指的是企业内部制度流程中出现的风险漏洞,这些漏洞可能对企业的运营造成不利影响。为了应对这些风险,企业需要为任务当事人和全盘财务监控者提出解决问题的方案,并形成标准操作流程。值得注意的是,预警事件会随着企业的发展阶段而发生变化,从显性的风险事件逐渐转变为隐性的风险事件。这主要是因为随着企业规模的扩大,制度和流程之间的联动性可能会降低,员工的舒适感增强,对风险的敏感度也会相应下降。

在处理预警事件时,企业应确保标准与企业的总薪酬占比相关。当企业规划的薪酬稳定性不高时,预警事件的风险就会相应增加。这是因为规划薪酬占收入比率高于实际薪酬占收入比率,说明企业的预警风险是存在的。

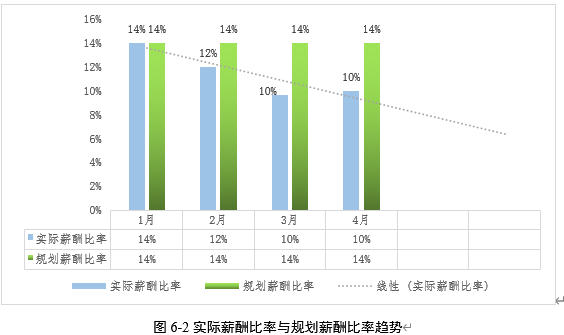

以图6-2为例,该图展示了实际薪酬占收入比率的趋势。从图中可以看出,这几个月来,实际薪酬占收入比率的趋势是下降的。这意味着在这几个月里,有预警事件发生但没有及时上报。为了有效管理预警事件,企业应设定员工预警事件的标准为实际薪酬占收入比率大于等于规划薪酬占收入比率。只有当实际薪酬占收入比率达到或超过规划薪酬占收入比率时,企业才能确保运营的稳定性和持续性。

(五)员工突发事件标准

员工突发事件,通常指的是那些由企业外部环境变化引起的、预期会对企业运营产生影响的事件。这些事件往往与工作效率无直接关联,但对企业的影响却可能是深远的。

1.突发事件的特点与影响

突发事件的发生常常具有不可预测性,其影响也是后期逐渐发酵的。如果处理不当,特别是对政策和经济变化的预判不准确,可能会使企业在竞争中失去优势,甚至影响整个企业的发展方向。例如,双减政策的出台,就对新东方等教育培训机构产生了重大影响,迫使其不得不重新调整业务方向。

在公共关系方面,突发事件的处理同样重要。如果处理不当,不仅可能给企业带来经济损失,还可能损害品牌形象,甚至暴露企业的内部风控弱点,给竞争对手以可乘之机。

2.薪酬与突发事件的挂钩

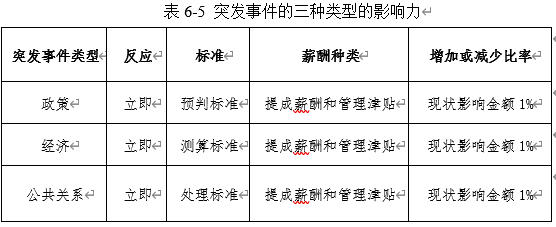

为了加强员工对突发事件的应对意识和责任感,企业可以将薪酬与突发事件的处理效果挂钩。根据表6-5所示,当突发事件发生时,管理者可以根据事件对企业的影响金额,按一定比例扣减责任员工的提成薪酬和管理人员的管理津贴。这种挂钩机制旨在促使员工更加重视突发事件的处理,提高应对效率。

3.三种突发事件类型及其应对

(1)政策突发事件:这类事件要求管理者立即反应,准确预判政策变化对企业的影响,并据此调整企业战略。在薪酬方面,如果政策变化对企业造成负面影响,管理者可以按照表6-5中的标准,扣减相关员工的提成薪酬和管理津贴。

(2)经济突发事件:这类事件同样需要管理者迅速作出反应,通过测算标准评估经济变化对企业的影响,并制定相应的应对措施。在薪酬调整方面,同样可以参考表6-5中的规定。

(3)公共关系突发事件:这类事件的处理需要管理者按照处理标准迅速作出反应,以维护企业的品牌形象和声誉。如果处理不当导致企业形象受损或经济损失,管理者也应根据表6-5中的规定,相应调整员工的薪酬。

吴焕

吴焕