为绩优员工加薪、提供更多的福利、给予应有的荣誉等,这些都相对容易达成共识;为绩优员工提供更多的发展机会,这个也没有问题。在实际操作过程中,很多绩优员工被提拔到新的岗位之后却出现了绩优迅速转变为绩差、不胜任甚至快速流失等情况。是什么原因导致的呢?这涉及任职资格的问题。

一、什么是任职资格

任职资格(Competence)是指为了保证工作目标的实现,任职者必须具备的知识、技能和行为等方面的综合要求,简单地说就是员工为完成职责内工作所需具备的能力。它常常表现为胜任职位所需的学历、专业知识、工作经验、工作技能等,与之相关的概念是胜任力模型,可以追溯到 20 世纪 70 年代。

1973 年,哈佛大学戴维·C. 麦克利兰(David C. McClelland)教授提出了胜任力的概念,其经过大量研究证实了用智力测试判断一个人能力的不合理性,同时发现了能真正影响工作业绩的特定知识、技能和行为等胜任素质。他将胜任力分为两大类:一类是可以轻松改变的知识、技能,另一类则是很难甚至不可改变的能力、价值观、性格特质、动机,这些要素构成了一种独特的人格结构,可以激发个体的潜力,从而实现更高的绩效。

起初,关于胜任力的研究只是为了在特定范围内选拔合适的人员,后经麦克利兰等人的推广,胜任力的理论开始被广泛应用到政府、企业中。到 20 世纪 80年代,英国建立了英国国家职业资格证书制度(National Vocational Qualification, NVQ),这个制度是任职资格体系的思想来源,且应用了胜任力模型的理论。到 20

世纪 90 年代中期,我国劳动和社会保障部门(现为人力资源和社会保障部)与英国合作引入职业资格认证体系。1998 年,华为公司在外部专家的帮助下开始建立任职资格管理体系,成为国内首批试点引入这个体系的私营企业。经过不断实践总结,华为公司最终成功地将 NVQ 转化为自己的任职资格管理体系。华为公司在任职资格管理体系引入实践上的成功,带动了中国电信、TCL 集团、阿里巴巴、腾讯、蒙牛集团等各行各业的企业相继建立任职资格体系。当前,该体系已经被广泛应用在各个行业、企业,成为人力资源管理的一个标准模块。

二、绩效与任职资格的关系

绩效管理与任职资格是两个不同的管理范畴,却有着千丝万缕的联系。其关联主要体现在两个方面:一方面,任职资格影响绩效目标的达成,另一方面,绩效管理反向影响任职资格的优化。

(1) 任职资格影响绩效目标的达成。在第一章第一节“绩效管理定义”中对

绩效及绩效管理有过定义,绩效是组织创造的价值,影响这个价值创造的因素有很多,如有形的物资(设备、物料等)、流程、价值观、员工等。其中关键的能动因素之一是员工,即使设备、物料、流程相同,不同员工生产的产品或提供的服务也会有很大的差别。下面举个例子来说明。

在商超的收银处排队结账,经常会发现一个现象:有些队伍移动得很快,有些队伍移动得很慢。这导致一些排在移动缓慢队伍中的人经常伸长脖子观望,时不时有人从一个队伍中间跑到另外一个队伍的末尾。在同一家单位,设备、流程都是一样的,为什么会有如此大的反差呢?关键在于负责操作的人。有些员工操作熟练,干劲十足,所以办事效率就高;有些员工动手能力差或手生、磨洋工等,办事效率就低,排队等待的人自然就难受了。

从这个案例中可以看到,创造价值的“好赖”,员工是关键影响因素之一,如何确保能有一个好的结果呢?这需要有一个能胜任工作的员工。如何找到能胜任工作的员工呢?可以基于任职资格来挑选。仍以商超收银处负责结账的收银员为例,如何才能快速给消费者结清款项呢?收银员需要具备手脚麻利且对扫描枪、电脑操作熟练,计算能力强等特质。基于工作要求制定的任职资格去选人,当选到对的人时,收银员的绩效自然而然就会提高。

基于任职资格去选人,任职资格标准制定得好,就容易选到合适的人,工作开展起来就会顺利,绩效自然就会提升;反之,如果任职资格标准制定得不合理,就会导致选到的人跟工作不匹配,绩效自然也就难以达标。

(2) 绩效管理反向影响任职资格的优化。如果实际绩效不理想,开展绩效分析后发现是员工的问题,就可能会反过来推动任职资格的优化。下面举个例子说明。

Mic 电商公司最近接到很多消费者的投诉,主要原因是没有及时将产品送到消费者手中。经质量运营部门调查发现,仓库最近做了设备升级,并引进了一套比较智能的设备,因新旧作业模式差距较大,员工操作还不熟练,导致作业效率下降。虽然仓库安排了培训,但是现有员工大部分为初中学历,个别员工甚至只读过小学,对新设备的学习进度比较慢,操作不熟练,导致很多货没有按要求发出去,进而引发消费者投诉,绩效因此变差了。

基于上述案例中公司的现状,如何才能改善绩效呢?从短期看,加强员工培训是必不可少的,好让他们快速上手,以缓解眼前的困境;从长期看,应优化任职资格,通过选拔更合适的人来解决胜任力的问题,最终促进绩效的持续稳定提高。

绩效和任职资格是相辅相成的,任职资格是人员选拔的重要依据,选拔到合适的人更容易获得好的绩效,为绩效管理提供支撑;员工的绩效表现反过来推动任职资格的优化,以便据此来找到更合适的人。在绩效管理的过程中必须留意绩效管理与周边业务模块的关联,捋顺这些业务的逻辑,从根本上解决问题。

三、任职资格认证实践

自我国引入职业资格认证体系以来,其在众多企业中逐步得到普及应用,对企业管理水平的提升起到了积极的作用。由于每家企业的现实情况不同,在实际应用的时候也会有差别,有些注重学历、专业证书,有些注重实际工作经验,有些则注重实际成效,各具特色。用什么方式来管理更合适呢?仁者见仁,智者见智。下面举个例子供参考。

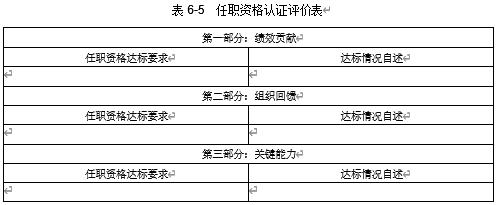

H 公司是国内最早引入任职资格认证的企业之一,在任职资格方面的管理要求比较综合,简单地说就是该公司采用“既要……又要……还要”的管理模式,如表 6-5 所示。

第一部分是绩效贡献。如果员工个人的绩效考评结果不好,则没有资格参与任职资格认证。按照 H 公司的等级划分标准(A、B+、B、C、D),通常绩效靠前

的 A、B+、B 是可以参与认证的,C 和 D 则无缘参与。

第二部分是组织回馈。这个部分主要是看员工为组织能力建设做了什么贡献,包括做导师、讲师、流程优化、总结案例等。

第三部分是关键能力。这个部分是评价个人专业能力的核心,不同职业的岗位要求有差异,在任职资格标准文件里会有明确的规定。

业绩为王,这是 H 公司经过长期实践得到的经验。换句话说,公司通过任职资格认证选拔对公司有价值贡献的员工,无论员工个人能力有多强,如果不能给公司带来价值,那么对公司来说他就是没有价值的。

总的来说,任职资格认证要回归其本身的价值管理,为公司选拔与公司战略要求匹配度高的员工,选拔能为实现组织目标贡献力量的员工,选拔能持续为组织带来高绩效的员工。

徐均颂

徐均颂