管理者在企业运营中经常面临众多决策挑战,每个决策都至关重要,因为错误的决策可能会导致企业遭受损失,甚至面临破产的风险。

以某地产企业为例,当房地产市场出现下行趋势时,该企业错误地选择了接盘濒临破产的项目。这一决策不仅导致了企业自身的资金流短缺,还引发了债务危机,最终使企业陷入被清盘的困境。此外,该企业的高管为了缓解短期资金压力,甚至采取了让员工为个人债务提供无限担保的极端措施,但这一切努力都未能挽救企业的命运。这个案例充分说明了“拍脑袋”决策的危险性,也揭示了管理者在决策过程中容易陷入的误区。

一、凭经验决策

很多管理者基于过去有很多成功案例,对自己的决策能力充满自信,这是值得肯定的。成功的经验确实为管理者提供了信心和底气,让他们在面对新的挑战时能够保持坚定和果断。新科技、新能源、新技术的不断涌现使得传统的技术方法已经不再适用。市场环境的变化也带来了许多新的挑战和机遇。然而,许多管理者的决策案例仍然停留在过去的经验背景内。他们可能会沿用过去的背景假设来决策当下的事情和未来的事情,这可能会将企业带入未知的风险地带,给企业埋下隐患的种子。

二、“拍脑袋”决策

当决策过程缺乏数字化指标管理标准时,管理者可能会陷入“拍脑袋”决策的误区。这种决策方式主要依赖于管理者的直觉、经验和主观判断,而非基于客观的数据和深入分析。

“拍脑袋”决策通常发生在会议中,企业高管们聚集一堂,针对某个重要决策方案进行讨论、分析和研究。尽管有时会有打分等流程,但决策过程往往缺乏严谨的数据支持和定量分析。

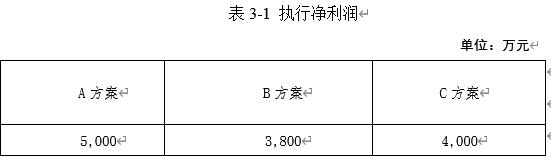

以数字化指标为基础的决策会议为例,财务负责人会将高管们的决策方案分为A、B、C三个模型,并利用数字化指标模型预测各方案的风险和潜在收益。比如,通过数据模型分析,我们发现按A方案执行可能给企业带来5,000万元的净利润;按B方案执行可能带来3,800万元;而按C方案执行则可能带来4,000万元。这样的数据结果使得决策过程更加客观、透明,有助于管理者做出更加明智的选择。如表3-1所示。

这样的数据结果,不言而喻,管理者会很容易决策,并且根据所选择的A方案,由大家制订方案的可行性流程、制度来保障方案的可控性,形成风险预估方案。一旦发生与预想的A方案的背景有区别的情况,企业能够立刻形成调整预案,对预案进行优化,使项目顺利进行。实际上,数字化决策主要是形成一个可执行的决策指标标准,这个指标标准可以让管理者在企业发展中实时监控决策标准与实际运营的区别,一旦遇到与设定标准方法不同的情形时,管理者就能立刻发现并及时修正,并保证企业的风险预判能力,能为企业发展起到保驾护航的作用。

三、自负心理

在企业管理中,自负心理是一种常见的现象。一些管理者由于内心强大和自信,往往较少听取他人的意见,即使表面上接受,内心仍坚持自己的观点。这种强势的管理风格可能导致企业运营高度依赖管理者的决策,而其他员工则成为执行者和顺从者。

然而,这种自负心理可能导致企业面临致命的问题。当管理者过于自信,不愿听取他人意见时,企业可能失去及时发现问题和危机的机会。员工可能因为害怕提出反对意见或担心被批评而选择沉默,这可能导致企业无法及时应对市场变化或内部问题,最终可能因管理者的自负而走向衰落。

这些误区在企业发展中可能不会立即显现,但往往在市场环境发生剧烈变化时暴露无遗。当市场环境发生剧变,如“海啸”一般席卷而来时,即使是看似平静的巨轮,也可能因为海水的涌入而迅速下沉。

吴焕

吴焕