一、什么是知觉

(一)定义

知觉(perception)是一个心理学概念,是客观事物直接作用于感官而在头脑中产生的对事物整体的认识。

(二)知觉vs感觉

感觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

1.外部感觉

2.内部感觉

机体觉(饥饿、饱胀、便意、恶心、疼痛等):

平衡觉(加速度、减速度、旋转运动):

(三)知觉和感觉的关系

知觉以感觉为基础,但比感觉复杂得多。

举例:盲人摸象

(四)知觉的特性

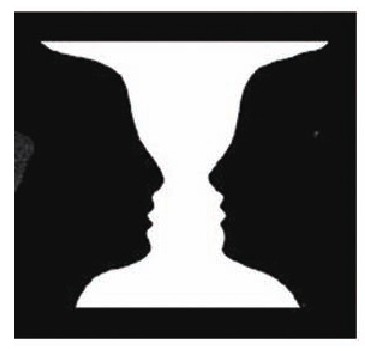

1.知觉的对象与背景

客观事物是多种多样的,在特定时间内,人只能感受少量或少数刺激,而对其他事物只作模糊的反应。

人在知觉客观世界时,总是有选择地把少数事物当成知觉的对象,而把其他事物当成知觉的衬托和背景。

某事物一旦被选为知觉对象,就好像立即从背景中突显出来,被认识得更鲜明、更清晰。

例:你看到了什么?

是白色的花瓶,还是黑色的人?

是少女的脸?还是吹萨克斯的男人?

即使是对同一知觉刺激,如观察者采取的角度或选取的焦点不同,亦可产生截然不同的知觉经验。

《黎明与黄昏》是木雕艺术家艾契尔(M.C.Escher)在1938年的一幅著名木刻画。假如先从图面的左侧看起,你会觉得那是一群黑鸟离巢的黎明景象;假如先从图面的右侧看起,就会觉得那是一群白鸟归林的黄昏;假如从图面中间看起,你就会获得既是黑鸟又是白鸟,也可能获得忽而黑鸟忽而白鸟的知觉经验。

2.知觉的整体与部分

知觉经验是相对的,在一般情形下,人们不能将某物体孤立地作为引起知觉的刺激,而必须同时也看到物体周围所存在的其他刺激。这样,物体周围其他刺激的性质与两者之间的关系,势必影响人们对该物体所获得的知觉经验。

例如,当两种具相对性质的刺激同时出现或相继出现时,由于两者的彼此影响,致使两刺激所引起的知觉上的差异特别明显。

离开了整体情境,离开了各部分的相互关系,部分就失去了它确定的意义。

有人曾用对图片的感知,说明部分对整体的依赖性。实验者先给被试呈现一张图片的一部分,上面画着一个身穿运动服正在奔跑的男子,使人一看就断定他是球场上正在锻炼的一位足球运动员。接着展开图片,在那个足球运动员的前方,有一位惊慌奔跑的姑娘。这时被试断定他看到了一幅坏人追逐姑娘的画面。最后实验者展开图片的剩余部分,在那两个奔跑的行人后面,是一头刚从动物园里逃跑出来的狮子。这时,被试才明白了画面的真正意思:运动员和年轻的姑娘为躲避狮子而拼命地奔跑。可见,离开了整体情境,离开了各部分的相互关系,部分就失去了它确定的意义。

是不是感觉A比B小一些?其实,A和B是一样大的。

如大胖子和小瘦子两人相伴出现,会使人产生胖者更胖瘦者更瘦的知觉。

3.知觉的恒常性

在不同角度、不同距离、不同明暗度的情境下,观察某一熟知物体时,虽然该物体的物理特征(大小、形状、亮度、颜色等)因受环境影响而有所改变,但我们对物体特征所获得的知觉经验,却倾向于保持其原样不变的心理作用。

例如,虽然形状不同,我们感觉还是那扇门。

知觉恒常性受各种因素的影响,其中视觉线索有重要的作用。所谓视觉线索是指环境中的各种参照物给人们提供的物体距离、方位和照明条件的信息。这些信息对维持知觉的恒常性有重要的意义。如果在实验中设法消除环境中的视觉线索,恒常性就会受到破坏。

4.知觉的组织性

在感觉资料转化为心理性的知觉经验过程中,显然是要对这些资料经过一番主观的选择处理,这种主观的选择处理过程是有组织性的、系统的、合于逻辑的,而不是紊乱的。

知觉组织法则主要有如下几种:

(1)相似法则:在知觉场景中有多种刺激物同时存在时,各刺激物之间在某方面的特征(如大小、形状、颜色等)如有相似之处,在知觉上即倾向于将之归属于一类。

在方阵中,圆点与斜叉各自相似,很明显地被看成是由斜叉组成的大方阵当中另有一个由圆点组成的方阵。

(2)接近法则:有时,知觉场景中刺激物的特征并不十分清楚,甚至在各刺激物之间也找不出足以辨别的特征。在这种情境之下,人们常根据以往经验,主观地寻找刺激物之间的关系,借以增加其特征,从而获得有意义的或合于逻辑的知觉经验。

A图与B图同样是由20个圆点组成的方阵,A图看起来,20个点自动组成4个纵列。B图中看起来是20个点自动组成4行。

(3)整体法则:知觉的对象都是由不同属性的许多部分组成的,人们在知觉它时却能依据以往经验组成一个整体。

当视野中出现不完整因素时,人们倾向于把它们完整起来,变成比较简单、稳定、正规化的图形。刺激本身无轮廓,而在知觉经验上却显示“无中生有”的轮廓,称为主观轮廓(subjective contour)。

居于图中间第一层的三角形、方形、圆形虽然实际上都没有边缘、没有轮廓,可是,在知觉经验上却都是边缘最清楚、轮廓最明确的图形。

乍看之下,图中只是有些不规则的黑色碎片和一些只有部分连接的白色线条。但如仔细察看,就会觉得,那是一个白色立方体和一些黑色圆盘;也可能觉得,那是白色立方体的每一拐角上有一个黑色圆盘。事实上,八个黑色圆盘也好,一个白色立方体也好,在实际的图形中根本是不存在的,只有在观察者的知觉经验中存在,而此种存在是根据闭合法则建立起来的。

(4)连续法则:知觉上的连续法则所指的“连续”,未必指事实上的连续,而是指心理上的连续。

如图所示,一般人总是将它看成是曲线,而不是单独的点。

二、知觉的分类

知觉的分类有很多种,在此只介绍其中一种分类标准,按照知觉对象的不同,可以将知觉分为:

(一)物体知觉

物体知觉就是对物的知觉,对自然界中机械、物理、化学、生物种种现象的知觉。

下面着重介绍知觉中的特殊现象:错觉。

1.什么是错觉

知觉不能正确地表达外界事物的特性,而出现种种歪曲,产生错觉。

例如,著名的《两小儿辩日》:

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

2.为什么要研究错觉

错觉是一种奇怪但并不神秘的知觉现象。研究错觉有助于揭示人们正常知觉世界的规律。在实践中,从消极的方面看,有助于消除错觉对人类实践活动的不利影响。

例如,飞行错觉是飞行员在飞行中,对飞机的状态、位置和运动所产生的错误知觉。有调查数据显示,在复杂气象、夜航及海上飞行发生的事故中,由于飞行员产生错觉和操纵错误而导致的事故约占50%以上。

3.错觉的种类

(1)大小错觉。

人们对几何形状、线段长短的错觉。

①缪勒莱耶错觉。

②潘佐错觉。

③垂直——水平错觉。

④贾斯特罗错觉。

⑤多尔波也夫错觉。

⑥月亮错觉。

地平线附近的月亮比天顶的月亮看上去大;落日时的太阳比正午时的太阳看上去大。

⑦桑德错觉。

(2)形状和方向错觉。

①佐尔拉错觉。

②冯特错觉。

③爱因斯坦错觉。

④波根多夫错觉。

(3)其他错觉。

①螺旋错觉。

②栅格错觉。

③灰度错觉。

④斜塔错觉。

⑤旋转蛇错觉。

(二)社会知觉

社会知觉主要包括对自我的知觉、对他人的知觉以及对人际关系的知觉,社会知觉是组织行为学研究的重要内容,也是本章的主体内容。

三、为什么要了解知觉

(一)没有真实的世界,只有个体知觉到的世界

人们不只是感觉真实的世界,而是对其进行知觉和加工。人们的行为是以他们对现实的认知,而不是以现实本身为基础。

(二)了解人类知觉的局限性——眼见未必为实

你的眼睛会欺骗你,

甚至你的感觉也会欺骗你,

“你以为你以为的就是你以为的”。

(三)知觉的基本知识是社会知觉的基础

社会知觉比物体知觉更复杂。

邢雷

邢雷