一、印象的形成与形成

(一)印象的形成

1.第一印象效应

第一印象形成中,人们使用哪些线索?

(1)物理线索。

通常人们会从他人的外表和行为推测其内在特点或品质。例如,看到一个人穿着十分保守,可能会据此推断他在其他方面的特性,如工作中比较刻板、苛刻;看到一个人帮助其他同事,我们可能推论他是一个十分友善的人。

有研究(Berry&McArthur,1985)表明,人们认为有娃娃脸的成年男人比有成熟面孔的成年男子更天真、诚实、仁慈、热情,即更具有孩子式的心理特征。

(2)情境线索。

如前文所述,人的注意力会转向那些在知觉范围中最突出的方面,即人会关注对象“最特别”的地方,而这种突出的特点,又受到当时情境的影响。例如,一位女职员身穿晚礼服、浓妆艳抹地参加公司的年会不会引起人们太多的注意,而当她以同样的打扮出现在公司星期一的例会上,就会非常引人注意。

2.从行为推论特质

我们会从一些可以观察到的信息,如外貌、行为、姿势,迅速转向从这些信息推论出“这是一个什么样的人”,因为通过特质描述人比通过行为描述人更容易、更简便,也更稳定。

例如,如果有人问你,你的下属是个什么样的人?而你必须把你所记得的每一个行为都描述一番的话,不但要花费很长的时间,而且从你冗长的描述中并不能使人对他有个清楚的认识。

从行为推论到特质,再从该特质推论到其他特质,是一个自动化的过程。这个理论被称为“内隐人格理论”。

例如,看到一个人很友善地拍一条狗,我们可能从中推论出她很善良,再由善良这个特质我们进一步推论她很友善、热情、乐于帮助朋友。

从开始观察别人起,人们就用特质来形容他人。通常随着认识程度的加深,人们越来越倾向于用特质来形容他人。

特质评价具有连续性,一旦根据一个人的行为做出了关于他的人格特质的推论,那么这些推论就好像有了自己的生命。例如,在你已经忘了你的同事帮助别人复印这个具体事件时,你仍可以回忆起对她的印象——她是个友善、乐于助人的人。如果被问起你的朋友是否友善和乐于助人,你不会参照某个具体事件而是根据过去的特质做出回答。做出特质推论是一个快速、自动化的过程,它建立在与某人有关的很少信息的基础上,即使这些信息已经被遗忘了,特质推论还会保留很长时间。

3.分类

人们并不是对他人的特征做出独立的反应,而是迅速地、自动地把信息看作某组或某类信息的一部分,迅速地给人归类,然后根据“这类人”推论“这个人”。

决定某个个体是某个类别的一员会使我们对这个个体做出与其所在类别刻板印象相一致的评价。对个体的分类会加快信息加工过程。

当我们单独对给个体形成印象时,我们倾向于采取“拼图”的策略,把个人的碎片信息整合成一个完整的印象;但是,当我们把一个人放在一个类别里后,通常我们对此人的印象形成就建立在他所属的“类别”之上,个人化的信息被忽略。

总的来说,人们更偏好以“类别”为基础来认识“个体”。

4.动机

在大多数情况下,我们使用“归类”策略快速地判断他人的特质。但是,当我们有动机推动我们去了解个体,或者该个体不符合我们头脑中的分类,或者我们有其他更多了解该个体的需要时,我们会以一种更细致的、系统化的、综合的方式来形成对他人的印象。

例如,当一位保洁员阿姨用英语打电话时,我们会产生更多想了解她的动机。

(二)印象的整合——总体印象形成

我们能很快从对人们外表和行为的观察转向对他们内在特质的推断上来。但是我们如何把这些分离的推断组合成一个整体的印象呢?印象的哪些方面比较重要、哪些比较不受关注呢?我们如何把不一致的信息整合在一起呢?

1.加权平均模型

人们在总体印象形成过程中,并不是平等看待各个特征的重要性,某些特征比另一些特征更能影响人们的总体印象。

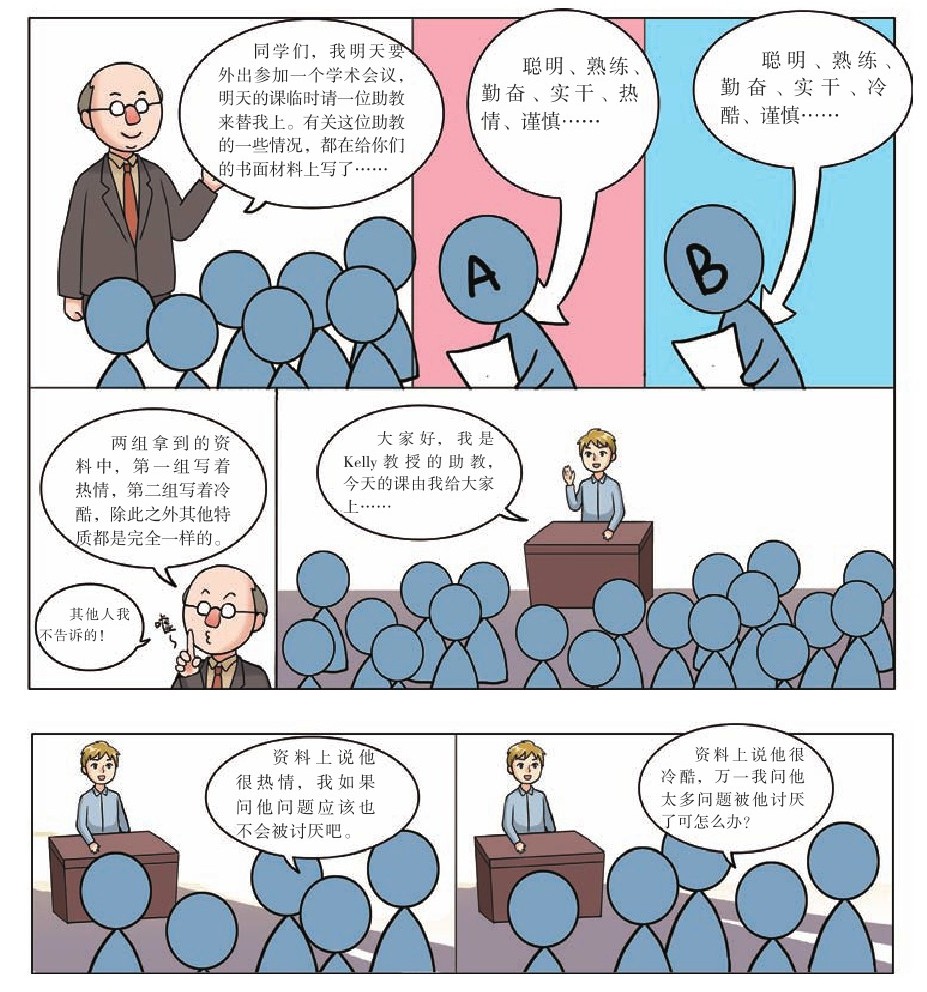

美国心理学家凯利(H.H.Kelley)曾在两个大学生班级做了一个实验。上课前,实验者向学生宣布,临时请一位研究生来代课。接着告知学生有关这位研究生的一些情况。

结果,两组学生对代课老师的印象差异极大:第一组学生愿意同代课老师交往,谈得很投机。第二组学生不愿意与这个人交往,敬而远之,冷淡回避。

“热情”与“冷酷”对其他特质评价的影响

注:评分越高,表明评分者认为个体具有该品质的程度越高。

2.赋予意义

人们对新信息的理解,部分依赖于他们掌握的其他信息。当某个人的个人特质放在一个新的背景下被认知时,就会出现意义上的变化。例如,同一个“聪明”的特点,当我们知道一个人是位热情、体贴的义工时,我们倾向于认为聪明使他更富有同情心、洞察力,能够更好地帮助其他人;但是,当得知这是位冷酷、无情的外国特工时,聪明的含义就表明他是危险的、敌对的和毁灭性的。

3.赋予一致性

当矛盾信息出现时,人们会设法理解这种不一致。例如,你对某个同事小李的印象是他善良而慷慨,然而你的一个熟人可能会告诉你小李既自以为是又自私。为了把这个不一致的信息整合到你的印象之中,你的大脑需要做很多工作。你会自动思考为什么出现这种不一致的信息,做出合理化的解释。例如,熟人的说法是否可信?熟人为什么要和你说这些话?为什么你的同事在这种特定情况下表现出特定的行为?

二、归因——我们如何解释别人的行为

(一)什么是归因

归因(Attribution)指人们如何解释自己和他人行为的原因,是人对行为原因的知觉和分析,即人们关于“是什么导致事件发生?”以及“事件为什么像这样发生?”的想法。

人类作为一种智慧生物,最重要的推导任务之一就是确定事件的原因。

这些问号使得人们总是要努力去探寻事件背后的原因,试图全面地理解社会存在。人们不太愿意承认:“噢,糟糕!我搞不清楚这件事,我想不出来为什么。”

归因理论认为,我们对个体的不同判断,取决于我们把特定行为归因于何种意义的解释。

对归因的理论化研究是由心理学家F.Heider(1958)率先展开的。他认为,人类具有两种强烈的动机:

(1)寻求和谐而不是自相矛盾地理解世界和控制环境。

(2)为了实现理解和控制,我们需要预测人们如何行动;否则,如果仅仅由各种偶然因素控制,整个世界就会是一个令人惊奇、内部不一致的状态。

因果归因最重要的任务之一就是理解为什么人们做出他们所做的行为。

(二)归因在认识他人的过程中的作用

人们为了理解他人的行为及对环境产生更好的感觉而归因。人们并不是在所有环境中都进行归因,而通常只在特定的环境中有意识地进行归因。

例如,在下面的情境中一般都有归因:

归因的作用:

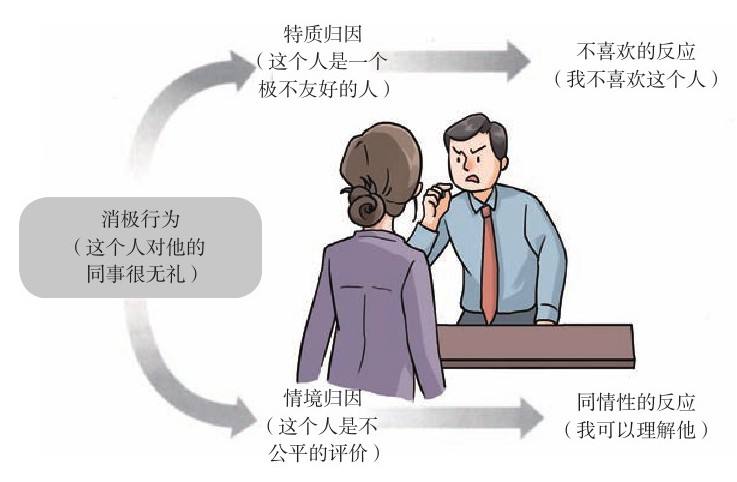

归因和反应(我们对他人的消极行为的解释决定了我们对这种消极行为的感受)

(三)归因的特点

1.内部归因或外部归因

当我们观察某一个体行为时,总是试图判断它是由于内部原因还是外部原因引起的。

2.共变理论

为了提高归因的准确性,心理学家Kelly提出,还要考虑三方面的因素:一贯性、区别性和一致性。

3.折扣原则(discounting principle)

如果有多种可能的原因存在,人们不太轻易把结果归因于任一特定原因。

例如,如果一个理财产品推销员对我们很友善,给我们提供咖啡,我们可能不会推论她真的十分友好,而会怀疑她不过想做成这笔生意罢了;如果在一起事故后,我们在等警察来的时间来,一位陌生人给我们倒水,并送来一些饼干充饥,我们可能会推断她真的很友善,因为她没有其他理由对我们这么好。

(四)归因在组织中的作用

管理者把下属的行为或工作绩效归于何种原因,将直接影响他们对下属的看法。

在医院进行的一项关于管理者给予护士反馈的研究表明了对成功与失败的归因对组织的重要性。当管理者把低绩效归因于缺乏努力时,给护士的反馈信息倾向于惩罚的或消极的。他们的归因也影响了反馈的内容。当管理者归因于能力的缺乏时,他们给护士的信息是指导护士把工作做得更好。当他们认为护士缺乏努力时,他们的反馈信息倾向于强化命令。管理者对失败的归因影响了他们的沟通行为。

许多人倾向于把成功归因于内心(能力或努力),把失败归因于外因(任务难度或运气),这并不奇怪。这种倾向称为“利己倾向性”。雇员的这种接受良好行为反应而拒绝接受不良行为反应的倾向是管理者进行行为评价所面临的一项严峻的挑战。利己倾向性也可能引发其他问题。例如,它阻碍个体准确地评价自己的行为和能力,且给个体确定行为失败的原因带来很大困难。当个体失败后推诿责任的倾向常常和不良行为及在工作与其他社会环境中无力建立满意的人际关系相联系。一般而言,利己倾向发生于工作环境要求个体把自己和他人对比时,即管理者和雇员常把自己视为比一般其他人更有道德、更有效率、有更好的表现等。

三、判断他人时常走的捷径

理论上,因果归因是一个理性的、逻辑的过程。我们观察个体行为,根据掌握的关于个体行为发生环境的信息,理性地进行推论。但是归因过程果真如此理性吗?大量的研究表明,我们进行的因果归因中经常有明显的偏差。

1.基本归因错误

人们的归因会不知不觉地出现偏差,常常高估行为的人格因素,低估情境因素,这被称为基本归因错误。

例如,当销售人员业绩不佳时,经理更倾向于归因于下属的懒惰,而不是竞争对手开发了新产品。

研究还表明,人们在对别人的成功进行归因的时候倾向于情境性归因,而面对别人的失败时倾向于人格性归因。例如,小李今年销售业绩排第一,他的同事大多数倾向于认为他运气好,而不是他能力强;而当小李销售业绩不好的时候,大多人就认为是他能力不行。

当涉及他人时,我们更经常用“那个人怎么怎么样”之类的言语。

2.晕轮效应

所谓晕轮效应,指的是当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象之后,他还倾向于由此推论这个人别的方面的特征,就如同日晕一样,从一个中心点逐步向外扩散成愈来愈大的圆圈,并据此得出整体的印象。其特点可以总结为以偏概全、爱屋及乌。

3.投射作用

投射就是人们把自己的特征作为他人的特征倾向。他们把自己的感觉、人格特征、态度或动机投射到他人身上。例如,被马上要进行组织变革的流言惊吓的雇员不仅会认为其他人比他更恐惧,而且也可能认为各种政策比合理改变更令人害怕。对知觉者具有的但其还未认识到的不良特征更易产生投射。有吝啬、顽固和目无法纪人格特征的人比没有这些特征的人倾向于在这些特征方面给予他人较高的评价。

投射的作用在于如果我们假定别人与我们相似则很容易判断别人。比如,如果你希望自己的工作富有挑战性和责任感,则会假定别人也同样希望如此。或者,如果你是个诚实守信之人,也会想当然地认为别人同样是诚实可信的。投射会使我们对其他人的知觉产生失真。

投射使人们倾向于按照自己的想法来知觉他人,而不是按照被观察者的真实情况进行知觉。当管理者进行投射时,他们了解个体差异的能力就降低了,他们很可能认为别人比实际情况更为同质。

4.刻板效应

刻板效应,也称刻板印象、观念固着,主要是指人们对某个事物或物体形成的一种概括固定的看法,并把这种观看法推而广之,认为这个事物或者整体都具有该特征,而忽视个体差异。

通常,刻板印象大多数是负面的且先入为主的,并不能代表每个属于这个类型的人、事物都拥有这样的特质。

刻板印象大多是因为个人没有足够的时间去了解某个个体所致。例如,当我们看到长得魁梧、文身、戴黑色太阳眼镜、脸孔吓人且穿着黑西装的壮汉,很可能会将他误认为黑社会人物。

刻板印象爱好者容易先把世事标签化分类,再加以对目标物的种种现象归纳,支持其原先的刻板印象。

刻板印象一旦形成,容易影响我们对他人的准确判断。

刻板印象对某个群体的特征自动进行“捆绑式”记忆,很容易“一竿子打死一船人”。

例如,广东人=什么东西都吃。

一个广东人一生中要回答1000次的问题——

5.皮格马利翁效应

皮格马利翁效应,也称“期待效应”或“罗森塔尔效应”。指人们基于对某种情境的知觉而形成的期望或预言,会使该情境产生适应这一期望或预言的效应。

期望效应的实现,很大原因要归于“自验预言”。知觉者期望某一事件发生,则这一事件就更有可能发生。

例如,经理确信某位员工有较大的潜力,经过一段时间后,这位员工可能真的就能获得较好的绩效。

邢雷

邢雷