个体差异是指在社会群体竞争中,个体之间先天禀赋的差别和后天环境条件的差异以及由此形成的个体的差异结果,包括先天因素和后天因素。例如:出生时空环境、遗传资源、才智身心素质、教育学习、人脉力量、组织关系、经历等各方面生存发展条件的差异性。个体差异的存在形式或为显性的,或为隐性的。了解个体差异的目的,在于使组织能做到人尽其才,人尽其责。

一、个体差异的研究历史

对个体差异的重视和研究源于生理学家和心理学家对个体差异的实验室认定。

1879年,心理学家冯特建立了第一个心理学实验室,心理学家们在研究人类行为的共同特点时发现,对于同一刺激,各人的反应常常不同。

开始研究者以为这是由实验本身的误差造成的,但经过长时期的实验后,终于发现这种差异与误差无关,而是由被试个体之间的差异造成的。随着这一发现,个体差异的研究引起了人们的重视。随后,高尔顿、卡特尔、桑代克、比奈、斯腾等人对个体差异均进行了大量的研究。

20世纪50年代以来,个体差异的研究逐渐被性向研究所代替。

性向(aptitude)作为某种特定情形下行为的预先倾向性或适合性,既包括能力也涉及个性,既包括动机也涉及情感,而且还暗含着个人与环境相互作用的特征,因此,在教育、教学以及社会决策和规划的许多领域中均具有重要意义,受到了人们的普遍重视。特别是克龙巴赫和斯诺的开创性研究,使之与教学紧密联系了起来,直到现在仍然是个体差异研究乃至教学论研究中的重要领域之一。

20世纪60年代,有关动机的研究日益丰富和深入,进一步揭示出人类行为多样化的根源。动机理论表明,由于人的需要不同,就产生了不同的动机,从而导致了不同的行为,而不同的行为反过来又强化了不同的动机。如此循环往复,进一步巩固和扩大了个体之间的差异。动机研究的重要意义在于,它将人的个体差异的研究从单纯的心理差异引向了社会性差异,由微观的个体差异引向了宏观的个体差异。

20世纪70年代初,元认知研究的兴起,把个体差异研究又推上了一个新台阶。1976年,弗拉维尔在《认知发展》一书中对元认知进行了明确的界定和系统的论述:“元认知是认知主体对自身心理状态、能力、任务目标、认知策略等方面的认知,它是以认知过程和认知结果为对象,以对认知活动的调节和监控为外在表现的认知”,其实就是“人的自我意识、自我控制和自我调节”。元认知在个体发展中具有重要意义,因此它对于更好地解释个体差异的形成与发展、学习与工作的差异性等,都十分有价值,从而极大地深化、完善了个体差异的研究。

20世纪90年代以来,随着科学技术的日益发展和各学科研究既纵深分化又综合贯通的趋势,对个体差异的研究也进一步微观化和综合化。

前者比如在个体的自我效能、信息加工模式、认知方式等方面的研究大量涌现;

后者比如许多研究通过强调智力因素与非智力因素的统一,从环境与人相互作用的观点解释人的个体差异的形成与发展等。

二、能力的个别差异理论

长期以来,能力的个别差异问题一直是心理学研究人员关注的热点。在总结大量研究的基础上,可以将人的能力的个别差异按照量、质、发展三个方面来表现。量的差异表现在能力发展水平的差异;质的差异表现在能力类型的差异;发展的差异表现在能力表现时间早晚的差异。

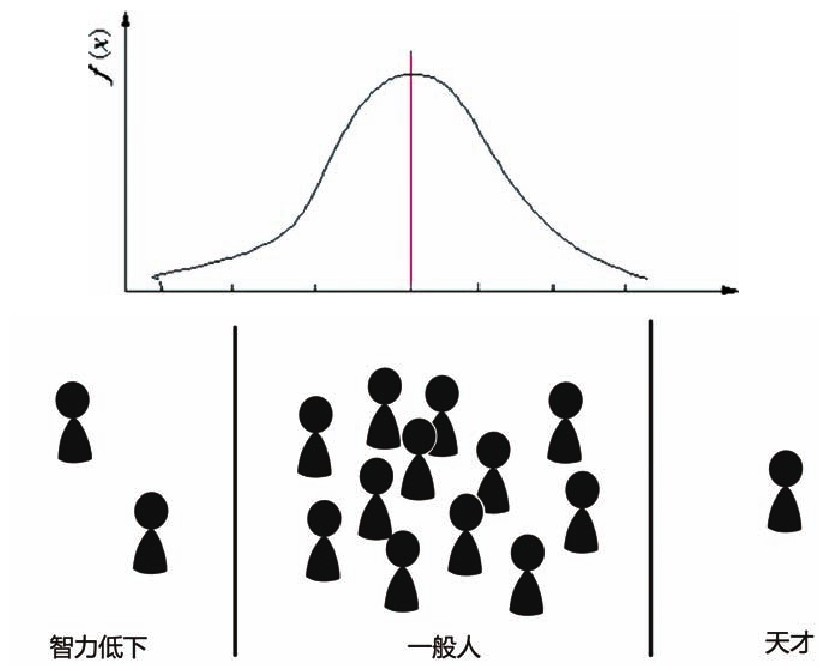

(1)发展水平的差异,是指同龄人之间在相同条件下,从事同类活动所表现出来的效果差异。一般来说,效果显著、成绩突出的人称为能力出众者;而效果不佳、成绩平平的人则称为能力一般者。大致说来,能力在全人口中的表现为正态分布:两头小,中间大。以智力为例,智力的高度发展称为智力超常或天才;智力发展低于一般人的水平称为智力低下或智力落后;中间分成不同的层次。

智商在人口中的分布

(2)能力结构的差异,主要表现在认知过程中心理品质的不同,如知觉差异、记忆差异、言语和思维差异等。这些能力结构的差异表现在完成同一种任务时,不同的人有不同的心理过程。能力有各种各样的成分,它们可以按不同的方式结合起来。由于能力的不同结合,构成了结构上的差异。例如,有人善于想象,有人善于记忆,有人善于思维等。不同能力的结合,也使人们互相区别开来。

(3)能力表现时间的差异,是指在生命周期的各年龄段,人们的潜能表现出来的时间差异。这种情况古今中外,各国都有。有人在儿童时期就表现出来,而有人到生命后期才表现出来。例如,在音乐、绘画、艺术领域,这种情况尤为常见。

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特

另一种情况叫“大器晚成”,指智力的充分发展在较晚的年龄才表现出来。这些人在年轻时并未显示出众的能力,但到中年才崭露头角,表现出惊人的才智。这种情况在科学和政治生活舞台上屡见不鲜。可见,并不是取得重大成就的人,智力都是早熟的。

三、管理者为什么要重视个体差异

(1)个体差异是实施管理的前提。

(2)个体差异是有效激励的关键。

从本质上说,管理就是在个体差异的基础上进行的。在组织中,管理者需要关注个体差异,但并非所有个体差异都是研究者关注的内容或重点。总体而言,需遵循如下两个原则:

1.要素有用原则

要素有用原则是指在人力资源系统中的各个要素,尽管千差万别,各有长短,但都是有用的,关键在于能否因人而异地为每个人提供发挥其聪明才智的条件和机会。研究组织中的管理首先必须认识到,任何一个生理、心理健康的人,都有各自的用武之地,同时由于受主客观因素的影响,每个人在知识、能力、特质等方面都存在着差异。

在人力资源开发和管理中,任何要素(人员)都是有用的,关键是为它创造发挥作用的条件。换言之,没有无用之人,只有没用好之人。

2.人—岗匹配原则

人—岗位匹配是指人和岗位的对应关系。每一个工作岗位都对任职者的素质有各方面的要求。只有当任职者具备多于这些要求的素质并达到规定的水平,才能最好地胜任这项工作,获得最大绩效,从而实现组织的高绩效产出。

“人—岗匹配”主要包括三方面:

(1)岗位分析:“人—岗匹配”的起点应该是知岗,因为只有了解了岗位,我们才能去选择适合岗位的人。如果脱离了岗位的要求和特点,“人—岗匹配”就会失去根本,成为“空中楼阁”。知岗最基础也是最重要的工具就是岗位分析。岗位分析,是对某个岗位,就其有关内容与责任的资料,给予汇集及研究、分析的程序。

(2)胜任素质:当了解了岗位的特点和要求,就进入“人—岗匹配”的关键环节—胜任素质。通过履历分析、纸笔考试、心理测验、面试交谈、情境模拟、评价中心技术等人才测评技术,测查人才的胜任素质,实现最佳的“人—岗匹配”。

(3)匹配:知人善任是实现“人—岗匹配”的最后一步,也是能否发现并最大限度地利用员工的优点,把合适的人放在合适的位置,尽量避免人才浪费的关键一步,通过实现人才与岗位的匹配,将适合的人放在适合的位置,才能充分发挥他们的工作潜能,实现人才的有效利用,从而实现组织绩效的提升。

邢雷

邢雷