劳动,不仅是体力、脑力的付出,也是情绪资源的付出。

情绪本是一种自然的反应,但当你进行有意识的控制时,情绪成为一种“努力”,就成了一种付出。

一、什么是情绪劳动

当员工把自己的身体能力与认知能力投入工作时,他们分别消耗了身体劳动和心理劳动,但是有些工作还需要付出情绪劳动(emotional labor)。

情绪劳动是指,员工在工作中的人际交往过程中表现出令组织满意的情绪。

这一概念是在对服务业工作的研究中发展起来的。例如,飞机上的乘务员应该是热情愉快的,殡仪馆的工作人员应该是悲哀沉痛的。

(1)情绪劳动是为了获得报酬(金钱、物质奖励、晋升机会、良好的人际关系等),其目的性很明确。

(2)情绪劳动不一定通过面部表情来实现,也可以通过身体行为及语言来表现,如规范的礼貌用语和示范性动作等。

(3)情绪劳动强调的是对自己情绪的控制,也就是控制自然情绪,使其适合特殊岗位和工作环境的要求,因而是一种特殊形式的劳动。

情绪劳动的三个特征:

(1)情绪劳动不仅是一种情绪或心理能量的耗费,更是一种过程而非结果;

(2)情绪劳动的目的是展示出符合组织规则的情绪表现;

(3)情绪劳动要遵循的情绪规则是组织规定的。

情绪劳动应具备以下几个条件:

(1)情绪劳动需在与顾客面对面、声音对声音的互动中完成;

(2)情绪表达要用来影响他人的情绪、态度和行为;

(3)情绪的表现要遵循一定的规则。

正是由于情绪劳动作为出色工作绩效的一个关键成分正日益重要起来,因此,在组织行为领域,也越来越强调对情绪的理解。

二、情绪劳动的结构与分类

(一)情绪劳动的结构

(二)情绪劳动的分类

情绪劳动可以划分为三种类型:

(1)自发的情感行为:本能的反应。

(2)表层的情感行为:表面、伪装。

(3)深层次的情感行为:有意识地管理自己的情感。

(三)组织情绪表现规则

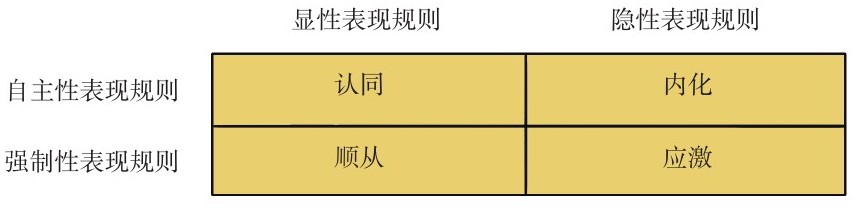

组织情绪表现规则包含两个维度:情绪的表现性维度和情绪的自主性维度,这两个维度都是由不同程度内容组成的连续体。

(1)表现性维度的一端是显性的情绪表现规则,即组织内部明文规定工作中期待员工表现的情绪;另一端是隐性情绪表现规则,指组织期待但没有明文规定员工表现的情绪,如希望员工见到领导时有殷勤的表现。

自主性维度的一端是强制性情绪表现规则;另一端是自主性情绪表现规则。

两维度相互结合构成员工在面对情绪规则时的不同应对状态:

对组织不同表现工作的应对状态

三、情绪劳动的作用与影响

(1)情绪劳动对顾客的影响。

情绪劳动者可通过自己表现出来的情感,影响顾客的态度、情绪、情感及行为。

(2)情绪劳动对企业的影响。

情绪劳动是企业增强自身竞争优势的重要途径。通过建立情感性的企业文化和相应的制度来激励服务人员的情绪劳动,增强顾客的消费体验,从而提高顾客的满意感和忠诚度。

四、情绪劳动与员工心理健康

(1)情感耗竭:指情绪劳动者由于角色负担过重、角色冲突强烈等问题而心情烦闷,甚至长期精神压抑,感觉自己已经被“掏空”,无法持续付出的状态。

(2)去人格化:指情绪劳动频率过高、持续时间较长的服务中,劳动者容易将服务对象当作一个需要服务的物体而不是活生生的人看待。

(3)工作满意感降低:工作没有劲头,提不起精神,离职倾向明显。

(4)角色分离:长时间高强度的情绪劳动可能导致员工的工作角色与其自身的感受出现分离与脱节,员工不能表现自己的真实情感,使得顾客体会到的只是一种职业化的服务,而不是一种发自内心的关怀。

(5)角色冲突:服务性行业的制度和情感服务条例往往会内化为员工个人的行为准则。员工下班后,如果不能及时转换角色,就会导致工作状态下和生活状态下的角色冲突。会把消极情绪带回家,影响家庭的氛围与和睦。

五、情绪劳动的管理

由于情绪劳动的影响是双层面的,因此,对于情绪劳动的管理,也需要从企业的组织层面和员工层面进行。

(一)组织层面

1.为员工的“情绪劳动池”注入“能量”

个体付出努力通常会导致身心资源的损失,而获得回报又可以实现资源的有效补充。通过改善员工福利、带薪休假、提供培训和发展机会等方式,使员工因长期情绪劳动而耗费的身心资源得到及时有效的补充,降低情绪劳动给员工带来的消极后果,提高员工从事高质量情绪劳动的积极性。

在劳动力市场上,有情绪要求的工作的报酬如何?对众多职业进行调查后,研究者发现,认知和薪酬强相关,而情绪与薪酬间的关系并非如此。他们发现,情绪要求确实重要,但是仅仅是在工作的认知要求之后——如律师和护士。接线员和服务员(高情绪要求,低认知要求)几乎没有情绪报酬。

2.为员工“减压”,疏导员工负面情绪

组织要善于化解员工负面情绪,通过建立疏导机制,多渠道、多途径地对员工进行情绪疏导,培养与塑造高情商的现代员工,促进组织服务更上一层楼。同时,管理者也应全面了解和确认员工负面情绪产生的根源,比如员工关系是否和谐、工作设计是否合理、利益分配是否公平等,并及时采取相应对策。

3.创造良好的情绪劳动氛围

每个员工都有不同于他人的情绪处理方式,尽管组织很难完全掌握员工复杂的情绪世界,但如果组织有一个能激励员工为之奋斗的愿景,一种被员工认同的价值观,就有可能激励员工超越个人情绪,以高度一致的情感凝聚成一种情绪资本,打造组织的核心竞争力,并且形成一种积极向上的情绪和态度,从而远离情绪劳动所带来的消极影响。

(二)个人层面

情绪劳动主要是员工按照组织的要求对自己的情绪加以控制和表达的过程。那么,在工作中员工如何进行情绪控制呢?

1.自主调节

把情绪看作是一种自主的体验过程,如护士看见一个受伤的孩子自然会表现出对孩子的同情。这种同情心是一种自然的反应,当事人没有必要去扮演。扮演理论认为,在这种情况下情绪劳动是以自动模式来完成的。在感觉到某种情绪时,就自然流露,产生相应的情绪反应,这种情绪劳动不需要有意识的努力。

2.表面扮演

大多数情绪理论学者认为情绪是由主观感受、心理反应和表情行为等几个部分构成的。表情行为包括面部表情、语音和姿势。

表面扮演就是指尽量调控表情行为以表现组织所要求的情绪,而内心的感受并不发生改变。在无法改变现有的内心感受时,以表面的装扮来开展工作,内心的感受与外部表情之间的分离。这就是我们常说的“赔笑脸”。

3.深层扮演(deep acting)

深层扮演策略就是指为了按要求进入角色,尽量去体验必须产生的情绪。在这种情况下,表情行为是发自内心的。此时,不仅要对表情行为,而且对内心感受都要进行管理。

积极的深层扮演策略就是要求员工作出努力,精心调控情绪,做到表里如一。深层扮演是一个积极主动的过程,要求员工尽可能努力激活那些能够引起某种情绪的思想、想象和记忆等心理活动。在表面扮演因为太机械而不能满足顾客对真诚的人际关系的需要时,深层扮演就会变得非常必要。

4.失调扮演

员工保持平静的中性心情去应对各种环境刺激,以便集中精力去完成主要任务。这种策略要求员工能够表面上表现出职业所需的情绪,而内心仍保持中性。因此,员工必须对自己的情绪进行管理,不让坏情绪的刺激和表面的情绪影响自己的心情。内心的体验与外部的情绪表达不一致,这种内外失调更有利于工作(完成主要任务),这就是常说的“职业性公关”。

邢雷

邢雷