在组织环境中,对人格特征的研究一直有着浓厚的吸引力,例如,学者用人格特征来解释员工的行为,企业通过个性测验招聘和选拔求职者。另外,也有研究表明,人格能解释或预测个体的工作行为、压力反应、情绪反应和主观幸福感等,帮助人们发现最适合自己的工作和职业。尤其是随着“胜任力模型”的提出,人格更是受到了前所未有的关注。

一、胜任力模型的概念

(一)胜任力模型的提出

1.泰勒的“时间动作研究”

弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor,1856—1915),美国著名管理学家、经济学家,被后世称为“科学管理之父”,其代表作为《科学管理原理》。

胜任力概念的创立和发展经历了一个长期的阶段。科学方法意义上的胜任力研究,起源于20世纪初。“科学管理之父”泰勒(Taylor, F.W.)所进行的“时间动作研究”(time and motion study)被誉为“管理胜任力运动”(Management Competencies Movement)。

1898年,泰勒从伯利恒钢铁厂开始他的实验。这个工厂的原材料是由一组计日工搬运的,工人每天挣1.15美元,这在当时是标准工资,每天搬运的铁块重量有12吨~13吨。

当时对工人的奖励和惩罚的方法就是找工人谈话或者开除,有时也可以选拔一些较好的工人到车间里做等级工,并且可得到略高的工资。后来泰勒观察研究了75名工人,从中挑出了4个人,又对这4个人进行了研究,调查了他们的背景、习惯和抱负,最后挑了一个叫施密特的人,这个人非常爱财并且很小气。泰勒要求这个人按照新的要求工作,每天给他1.85美元的报酬。

泰勒通过仔细的研究,转换各种工作因素,来观察它们对生产效率的影响。例如,有时弯腰搬运,有时又直腰搬运,后来他又观察了行走的速度、持握的位置和其他的变量等。

通过长时间的观察实验,并把劳动时间和休息时间很好地搭配起来,工人每天的工作量可以提高到47吨,同时并不会感到太疲劳。施密特开始工作后,第一天很早就搬完了47.5吨,拿到了1.85美元的工资。于是其他工人也渐渐按照这种方法来搬运了,劳动生产率提高了很多。

泰勒认识到优秀工人与较差工人在完成他们工作时的差异。他建议管理者用时间和动作分析方法,去界定工人的胜任力由哪些成分构成,同时采用系统的培训和发展活动去提高工人的胜任力,进而提高组织效能。泰勒指出:“管理人员的责任是细致地研究每一个工人的性格、脾气和工作表现,找出他们的能力;另一方面,更重要的是发现每一个工人向前发展的可能性,并且逐步地、系统地训练,帮助和指导每个工人,为他们提供上进的机会。这样, ;使工人在雇用他的公司里,能担任最高、最有兴趣、最有利、最适合他们能力的工作。”泰勒的研究思想产生了极其深远的影响。

2.麦克利兰对于胜任力研究的贡献

20世纪70年代初,美国国务院邀请心理学家麦克利兰及其同事查理斯·戴雷,帮助解决在外交官选拔中遇到的一个难题。

为了挑选到合适的外交人员,美国国务院使用了非常严苛的测试,内容包括三方面:①智商;②学历、文凭和成绩;③一般人文常识与相关的文化背景知识(包括美国历史、欧美文化、英文、政治、经济等)。在当时,能够通过测试的人可以说都被认为是“才高八斗”的。

遗憾的是,测试效果却并不理想:一方面尽管经常有黑人和其他少数人种申请该职位,但测试选出的却一般都是白人男性;另一方面,经过这样严格挑选出来的外交官,在日后的工作表现上却优劣不齐。

事实上,美国国务院遇到的难题跟我们今天很多HR工作者遇到的问题是相似的,那就是如果传统的知识考试或能力倾向测验无法有效预测工作绩效,那么到底有什么方法可以替代?

麦克利兰

麦克利兰开创性地采用行为事件访谈(Behavioral Events Interview, BEI)方法调查了50名USIA官员。

结果发现,带来优秀绩效的胜任力(Competency)并非以往人们熟知的那些管理技能,而是“跨文化的人际敏感性、政治判断力和对他人的积极期待”等潜在的个性特征。

1973年,麦克利兰发表《测量胜任力而非能力》文章,对以往智力和能力倾向测验进行了批评,提出用测量胜任力来替代传统智力测验的观点。这是一篇具有里程碑式意义的文章,构建了以“competence”而不是“talent”为核心思想的体系,奠定了麦克利兰在胜任力研究领域的地位;同时,麦克利兰的研究为后来胜任力的研究提供了理论依据。

3.胜任特征的定义

关于胜任特征的概念没有一个统一的说法。目前运用最多的是美国心理学家Spencer夫妇给出的概念,即胜任特征是指能将某一工作(或组织、文化)中有卓越成就者与表现平平者区分开来的个人的深层次特征。它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能等。

(二)胜任特征模型

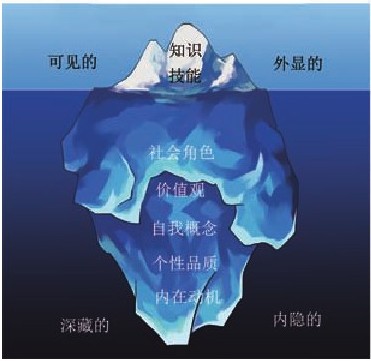

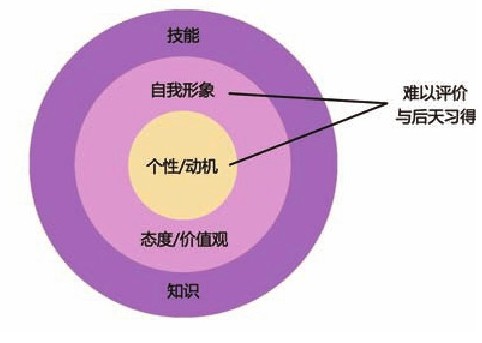

Spencer等人经过近20年对胜任力的研究和应用,提出了冰山模型和洋葱模型。除进一步描述出胜任特征的层次关系外,两大模型实际上并没有本质的区别。

Spencer把胜任特征描述为在水面漂浮的一座冰山。水上部分代表表层的特征,如知识、技能等;水下部分代表深层的胜任特征,如社会角色、自我概念、特质和动机等。

冰山模型

洋葱模型

深层次特征指胜任特征是人格中深层和持久的部分,它显示了行为和思维方式,具有跨情景和跨时间的稳定性,能够预测多种情景或工作中人的行为。后者是决定人们的行为及表现的关键因素。

从模型的几大成分看,能够区分卓越绩效和一般绩效的主要影响因素是位于冰山下的深层次特征,从属于人格研究领域。

(1)动机:指个体对某种事物持续渴望,进而付诸行动的念头。因此,动机“驱使并引导我们做抉择”,于是我们就会在众多目标或行动中心有所属并且坚定不移。例如,具有强烈成就动机的人,会一直不断地为自己设定具有挑战性的目标,并且持之以恒地去加以完成,并通过反馈机制不断寻找改善空间。

(2)特质:指身体或心理的特性,或者对信息或情境的持续反应。“特质”是人格心理学的一个重要概念,在心理学中,特质论心理学家主要的兴趣在于测量“特质”——即行为、思想和情绪的习惯性模式。“特质”会影响行为,具有跨时间跨情境的相对稳定性,并且具有个体差异性。

(3)自我概念:指个体关于自我的态度、价值及自我印象。自我概念是社会性和渐进性的过程,经由感知领域的不断同化和异化持续塑造而成。自我概念一经形成,有拒绝改变的倾向。例如,一个人的自我概念是“管理者”,他会自动存有想要影响他人的动机,他会学习各种与管理相关的知识和技能,并且在情境中表现出管理他人的行为,也就是说,他总会尽可能地使自己表现得“像一个管理者”。

(4)知识:指个体在特定领域的专业知识。例如,外科医生关于人体的神经及肌肉的专业知识,关于各种外科用药的知识。知识具有静态性、稳定性的特点,只能探知一个人现在能力所及的范围,而无法预知未来可能达到的状况。

(5)技能:指个体能运用专业知识去解决实际中具体问题的能力。例如,一位外科医生会运用专业知识,完成一台外科手术。

按照冰山模型和洋葱模型,知识和技能是看得见、表面的特性,自我概念、特质和动机,则是较隐藏、深层且位于人格中心的能力。动机和特质,在人格冰山的底层,难以探索与发展,自我概念介于知识与特质之间,态度与价值观可以借由训练、心理治疗和正向的发展经验来改变,但改变的时间可能较长也较困难。

二、胜任力模型的应用价值

实践中,很多组织常以知识和技能来选拔人才,而且总是假设招募到的人才具有深层动机和特质,或者认定这些深层的特征和动机可以经由良好的管理和培训慢慢灌输给员工。但是,如前文所述,人格是遗传和环境因素长期作用形成的,具有独特性和稳定性,通常难以通过短期的培训和学习改变。

*傲慢的人很难学会谦虚

*一个人是否勇于冒险或有多大的事业心,很难通过培养而改变。

企业不如选择具有核心动机和特质才能的人才,而反过来教导他们在工作上所需要的知识和技巧。这种情形就如同一位人事主管常说的:“你可以教导一只火鸡如何爬树,但更容易的事,则是直接雇用一只松鼠。”

“胜任力”在复杂的工作上,要比任务导向的技巧、智力或是资历等,更能有效预测良好的工作绩效。这是由于“样本受限”的效应,在较高层级的技术、行销、专业和管理工作上,几乎人人都是才高八斗,智商120以上并且出身名校以及高学历的背景。但是真正能够区分这些人员的工作表现,则是观察他的动机、人际互动技巧和政治技巧等才能。因此进行“胜任力”的研究,以有效的方式甄选,具有核心特质的人才,将是最符合成本效益的做法。

邢雷

邢雷