当你做好了以上基本管理,那么你就可以收集到描述培训的数据。通过对数据的处理与分析,那么你对于培训的说明就具有充分的说服力。

培训管理中的数据统计分析,需要掌握几种基本的分析方法。

第一是描述统计分析。事实上所有的数据统计分析都是从描述统计分析起步的。它是通过数据来描述当前的现状。描述统计中有平均数、频数、变异程度等信息。我们在培训评估中经常会用到平均数、频数等,常说的的百分比也是频数。在Excel中所提供的图表功能基本上都是属于描述统计分析类型。

我们在日常的培训管理活动中,经常会用到这类的分析。下面的一些指标我们经常会在描述统计方法应用。

(1)培训计划完成率。

(2)培训预算完成率。

(3)培训费用构成。

(4)培训满意度。

(5)培训需求满足度。

(6)培训项目数。

(7)培训期数。

(8)总学时。

(9)总人次。

通过对这些指标的统计分析,我们可以看出企业员工培训的概貌。但这只是一些基本的数据分析,如果你想要更多,那么还要掌握更多的统计分析方法。

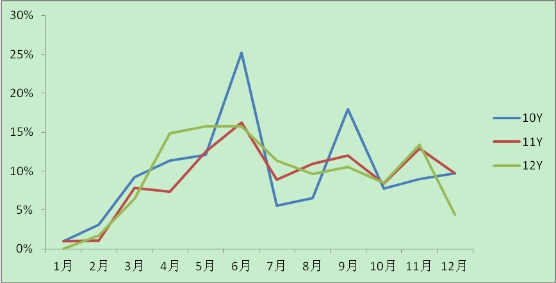

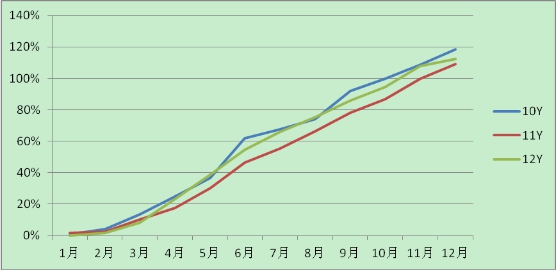

描述统计分析中,我们经常会用到帕累托分析、趋势发展、频数结构等。图6-5、图6-6是示例。

图6-5某公司2010-2012年计划月度完成率

图6-6 三年培训月度累计完成率分析

通过三年的数据累积分析,我们可以看到,该公司计划实施率走势的特点就是上半年安排逐月走强,在6月形成一个波峰,但8月形成谷底,在9月、11月形成两个小波峰,在上半年即完成年度计划的50%。那么这个分析有什么用呢?这就为我们安排培训任务完成进度提供了依据,据此规律就可以得出每个月应该大致安排全年计划的多少来保证全年计划的完成。

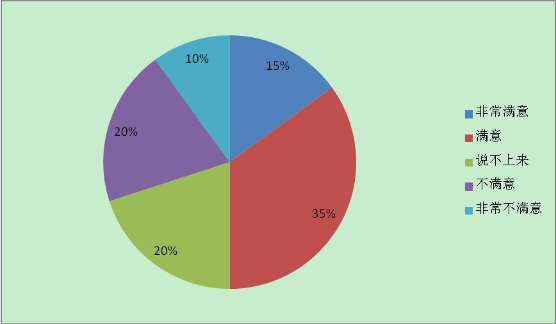

描述统计分析中也经常会有平均数的运用,比如满意度。我们经常会将调查出的员工满意度分值作一个简单平均,即作为员工满意度的整体分值。同时,也会做一个满意度分值的分布饼图,如图6-7所示。

图6-7满意度分值分布饼图

从这个满意度来讲,平均分(5分制)为3.25分,你该如何理解该分数?该分数背后还隐藏着哪些东西?这就需要你做进一步的分析,也就是探索性分析了。

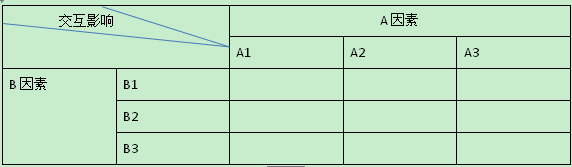

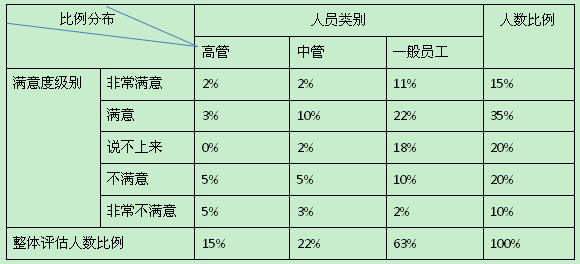

探索性分析有很多,比如交叉分析、相关分析、方差分析等。交叉分析就是将数据在两个维度上进行交互统计,看看两个维度之间有什么样的关系,比如我们常用的矩阵,如表6-7所示。

表6-7 矩阵

比如前面的培训满意度数据,我们想进一步看看哪些人群满意度高、满意度低,满意度低的主要分布在哪些人群时,就可以用此分析方法。我们可以将满意度得分等级看作B因素,人员类别为A因素,那么可以得出以下结果,如表6-8所示。

表6-8满意度交叉分析

从表6-8中,我们可以看到,意见很分散,说明大家的意见分歧还是很大的。我们需要看一下哪个群体的不满意比较突出。我们可以将不同人群中选择不满意和非常不满意的人数比例除以该群体整体评估人数比例,就可以得出大家的意见分布了。比如高管当中,不满意的比例占到高管作答人数的2/3,说明高管这个群体对培训主要是持不满意的态度。这是一个极端的例子。我们实际上还可以用一些方差分析来判断大家对某种问题态度的一致性。

某项培训结束后,大家对该培训的老师教学水平做出了评价(5分制,最高分为5分,最低分为1分),两期培训学员评价数据如表6-9所示。

第一期 | 第二期 |

5 | 4 |

5 | 4 |

5 | 4 |

4 | 5 |

3 | 4 |

3 | 4 |

我们通常的做法是求出平均数作为学员对该培训的满意度评价分。这两期培训的评估平均分值都为4.17分。看起来是一样,但是看数据,似乎又蕴含着不同。此时,我们要运用方差计算来判断。第一期培训评估数据方差为0.96,而第二期则为0.17.很显然,方差是表现数据差异程度的。从这两项数据对比来看,很显然,尽管对两期培训效果大家的评估分值是一样的,但是显然大家对第一期看法的差异很大,而对第二期的看法比较一致。由此,可以进一步分析:为什么第一期差异大,而第二期差异小?原因是什么?从这些对比分析中,你就可以找出你在培训管理、组织实施上的改善点。

需要指出的是,我们在评估问卷设计时,通常用李克特量表来做评估。在此评估尺度下,方差为0.25以内,表示意见一致;0.25~0.5时,意见比较一致;在0.5~0.75时,意见比较分散;方差大于0.75,则表示意见非常不一致。

当我们采取平均数概念时,当心被它骗了,因为平均数有几种:算术平均数、几何平均数、中位数、众数。

算术平均数是我们常用的,所有数之和除以数的个数。几何平均数则是加权平均的概念,为每个数引入了权重的概念。中位数则是将数据从高到低排列,处在正中间的那个数就是中位数。众数是在一列数据中出现频次最高的数据。这几个平均数的使用各有各的用处。当数据不是标准正态分布的时候,你就需要考虑使用众数或中位数作为平均数,这样才能比较客观地反映现实,否则就会出现被平均的现象。数据的标准正态分布和非标准正态分布如下图所示:

图6-8 数据分布形态

我们可以看到,正态分布的数据是围绕算术平均数对称分布的,而非正态分布的数据则不是。非正态分布的数据分布存在一些偏态,上图中,平均数是偏向数据比较大的一侧,这样用平均数来衡量整体时,就会引起被平均的概念。这就好像是前几年大家总是感叹自己的收入被平均了一样,因为大部分人的收入都是比较低,而由于收入差距的悬殊,在计算平均工资收入时少数人的高工资收入将大部分人的收入平均数带高。

一个因素和另一个因素有什么关系?是正相关、负相关还是什么关系也没有?对于这个问题的探讨就是相关分析。我们常说的蝴蝶效应,其实质就是一种相关分析,因为蝴蝶翅膀的抖动是跟大洋彼岸的风暴有关系。

我们在培训上实际可以运用这种相关关系为我们的管理策略制定服务。比如,我们在某企业中发现,部门员工的培训表现是跟该部门业务领导的培训表现密切相关的。也就是说领导人物的表率的作用是存在的。那么,如果你接手了一个提升员工学习表现的课题,你是针对成千上万的员工去开展工作还是只针对少数业务领导人来开展工作,这里面就会有不同的选择考量。

相关分析还会用于评估培训投入与企业效益之间的关联。如果体现出关联度,说明培训与企业的发展整体是相配的;但是如果没有任何关联度,那说明培训某种程度上是与企业发展之间没有任何关联的。这里面都可以有充足的文章可做。

同样,相关分析与方差分析也可以用于培训的项目评估中,评估影响学员对项目满意度的因素有哪些。比如,对培训项目的评价会涉及老师、内容、培训服务、价格四方面的因素,当我们需要考虑哪些因素对于项目的成功具有关键性的影响时,就可以采取该分析方法。

表6-10是一个示例。

表6-10培训项目评价内容

学员 | 培训整体满意度 | 老师专业度 | 内容针对性 | 培训服务 | 价格(万元) |

1 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 4 |

2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 |

3 | 3.2 | 4.0 | 4 | 3 | 4 |

4 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4 |

5 | 4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4 |

6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5 |

7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 |

8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 4 |

表中数据为该维度上的学员评估分值,此处采用5分制

相关性分析如表6-11所示。

表6-11 项目满意度相关性分析

相关性 | ||||||

整体 | 老师 | 内容 | 服务 | 价格 | ||

整体 | Pearson 相关性 | 1 | 0.733* | 0.656 | 0.408 | 0.624 |

显著性(双侧) | 0.039 | 0.077 | 0.316 | 0.099 | ||

N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

老师 | Pearson 相关性 | 0.733* | 1 | 0.745* | -0.268 | 0.528 |

显著性(双侧) | 0.039 | 0.034 | 0.521 | 0.179 | ||

N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

内容 | Pearson 相关性 | 0.656 | 0.745* | 1 | -0.238 | 0.013 |

显著性(双侧) | 0.077 | 0.034 | 0.571 | 0.975 | ||

N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

服务 | Pearson 相关性 | 0.408 | -0.268 | -0.238 | 1 | 0.387 |

显著性(双侧) | 0.316 | 0.521 | 0.571 | 0.343 | ||

N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

价格 | Pearson 相关性 | 0.624 | 0.528 | 0.013 | 0.387 | 1 |

显著性(双侧) | 0.099 | 0.179 | 0.975 | 0.343 | ||

N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |

*表示 在 0.05 水平(双侧)上显著相关。 |

通过上表显示的整体相关性分析结果,我们可以看到,整体的培训满意度跟老师的专业度有比较大的关系,其相关系数分别为0.733,且显著性系数为0.039,在95%的置信水平下小于0.05,也就是说对这个结论有95%的把握,因此这个结论是可接受的。跟培训内容也有比较强的相关关系,相关系数为0.656,但是这个相关的结论的把握度在90%以上(其相关显著系数为0.077<0.1)。跟服务、价格、有一定的关系,其相关系数为0.408,0.624,但是显著性大于0.05,也就是说其虽然有关系,但是这种关系存在的可靠度还没有达到95%以上。因此,在项目设计中,我们关键是要找好老师和将内容的针对性提升。培训服务和价格虽然有影响,但不是关键。(注:以上结论只是基于样例数据得出,用于讲解方法用,该结论在实际管理中并不一定适用)

我们也可以根据回归分析来预测未来的培训任务量。比如,我们将历年的培训数据收集起来,作回归分析,如表6-12所示。

表6-12 回归分析,

年份 | 培训期数(期) | 培训专兼职人员数(人) | 人均学时(学时) | 员工人数(人) |

2009 | 1000 | 4 | 20 | 4500 |

2010 | 1200 | 4 | 30 | 6000 |

2011 | 1500 | 5 | 40 | 7500 |

2012 | 1700 | 5.5 | 40 | 9000 |

2013 | 2000 | 6 | 45 | 11000 |

2014 | 2500 | 7 | 50 | 12000 |

附注:表中培训专兼职人员数计算为每专职人员数为1,兼职人员数按所兼职数平均来折算,比如兼职数为2,则折算为专职人员数为1/2

通过采取逐步剔除的方法进行回归,我们可以得出培训期数预测公式:

培训期数=106+0.19×员工人数

那么在此基础上改,我们就可以依据2015年员工人数来估计培训的需求量有多大了。

同样,我们也可以根据回归分析得出人员配置与培训任务量之间的数理逻辑关系。

有时候,基于数据的定量分析只是反映了现状。现状是否合理,你还需要结合组织层的定性分析。

让我们来看看培训计划预算中的结构与趋势分析。

某装备制造公司所属子公司现有员工3000人,其中管理人员500人,技术人员250人,技能工人2250人,其专职培训工作人员有3人。由于历史及体制原因,企业经营管理水平始终难以上台阶。

2014年,集团总部从下属某合资子公司中调人到该公司担任总经理。该总经理经过调研后,认为员工观念陈旧,没有形成良好的职业习惯。企业管理方式简单粗放,虽有好的产品,但是质量始终无法实现突破,而且产品成本也高居不下。

该总经理决定将2015年作为管理变革年,大力推行合资企业先进的管理工具与方法,比如,六西格玛、安全KYT、SPC质量统计控制、项目管理等。同时,要大力实施“走出请进来”培训,以开拓员工思维与视野,强化员工职业素养及养成性教育。为此,该企业培训部门制定了一份培训计划,计划各项指标如表6-13所示。

表6-13某装备制造公司所属子公司培训计划的各项指标

指标名称 | 数据 |

培训总人次 | 11499 |

其中:新工具方法人次 | 150 |

外派培训次数 | 10 |

培训项目数 | 251 |

总费用投入(万元) | 65 |

其中:外请师资(万元) | 5 |

管理人员(万元) | 45 |

技术人员(万元) | 10 |

技能人员(万元) | 10 |

内训单班人次 | 60 |

人均学时 | 40 |

现在,你是该公司的人力资源总监,你是否会允许该计划呈交给总经理批准?

从该案例来讲,当年的培训工作重点是导入先进的管理工具与方法,是“走出去请进来”方式的大量运用,意味着要使用大量外请师资开展培训。立足这一重点,那么我们就可以看出该份培训计划并没有真实体现重点。无论是新工具方法的人次占总人次比例、走出去请进来的培训费用均在整个计划中占了很小的比例。仅从这一点来说,从定性的角度来判断,该培训计划需要推翻重来。

通过结构分析,我们可以看到培训计划预算的投入重点,但是,脱离了对业务重点的分析,我们还无法得出企业培训计划预算是否合理结论,还需要有定性的分析予以支撑。两者进行比对才可以得出企业的培训计划是否合理。

我们做数据分析,最重要的是定性与定量的结合,看定量分析的结果是否能与定性的分析结果相吻合。定性分析是基于对企业业务、年度经营、各项短板的一个宏观分析确定出来的结果,而定量分析是基于企业的实际数据进行分析。离开定性的定量分析只是反映了眼前的现实,但是不一定能反映出本质。

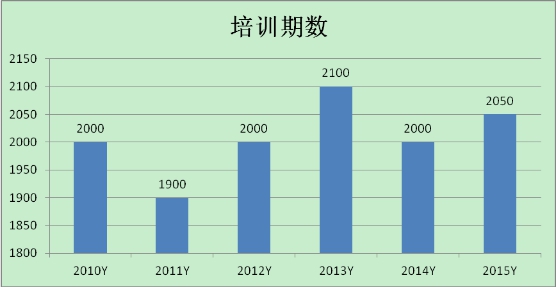

某企业近5年的培训任务量如图6-8所示。

图6-8某企业近5年的培训任务量

我们如何看待该企业的培训?从该企业的实际培训任务量来看,培训量并没有什么实质性的增长。现在设定以下两种条件,结论是否会相同?

条件1:该企业员工数为20000人,近五年员工离职率维持在1%。同时,企业的产品产销处于一个成熟稳定的市场,每年增长率都在3%左右。企业的经营模式和业务模式并没有发生太多变化。

条件2:该企业员工数从五年前的10000人增长到目前的20000人,而且,员工的离职率也比较高,年均10%。企业的产品从2010年开始就处于供不应求的状态,产销规模一直保持在高速增长的态势。

对比两个条件,虽然是同一个数据,实际上会有不同判断。在条件1下,该企业培训的安排基本上是跟业务的发展同步,特征是稳定。而在条件2下,显然企业的培训任务量安排是跟业务的发展脱节的。

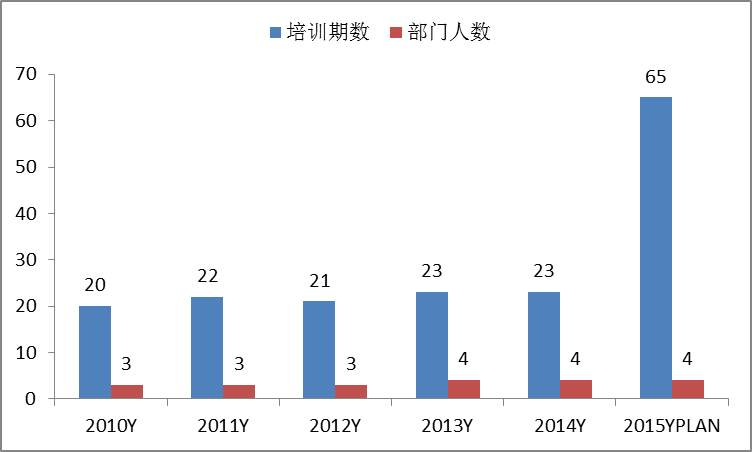

培训任务量分析还有一个作用,就是评估每年到底能完成多少的培训任务量,如图6-9所示。

图6-9 培训任务量及培训人数

当你看到该部门2015年的培训任务量时,你是否会同意该培训的计划?显然,这份计划需要评估。从人数上来看,该部门人数没有发生突变,而实际每年完成的培训期数也很稳定,但是在2015年计划中,却激增。所以首要考虑的问题是:该部门的业务有较大变化吗?能否完成这些新增的任务量?有什么措施去应对吗?评估完这些,你就可以考虑该如何决定了。实际上从这个任务量分析当中,你是可以看出业务部门是否存在故意夸大预算的可能。

我们还可以看看培训预算的结构,如图6-10所示。

图6-10培训预算结构

从图6-10中,我们可以看出该企业对于中层管理的培训十分重视,每年的投入比重在不断增加。但是我们也看到其他人群的投入并没有显著增加。所以,你需要考虑,这样的投入结构是否合理?是不是真的能反映该企业的实际?预算投入如果失却了分配的均衡性,都值得重新思考。

我们知道企业内的人员结构比,同时,企业内的不同人群的培训费用往往是不太一样的。比如,针对高管人员的单人培训费往往要远高于一般工人的人均培训,所以你需要在衡量均衡性时消除此差异性。

陈锐

陈锐