与此同时,培训师作为职业培训实践过程中的主导者,到底应该如何定位,与不同角色相对应的核心行为应该是哪些。

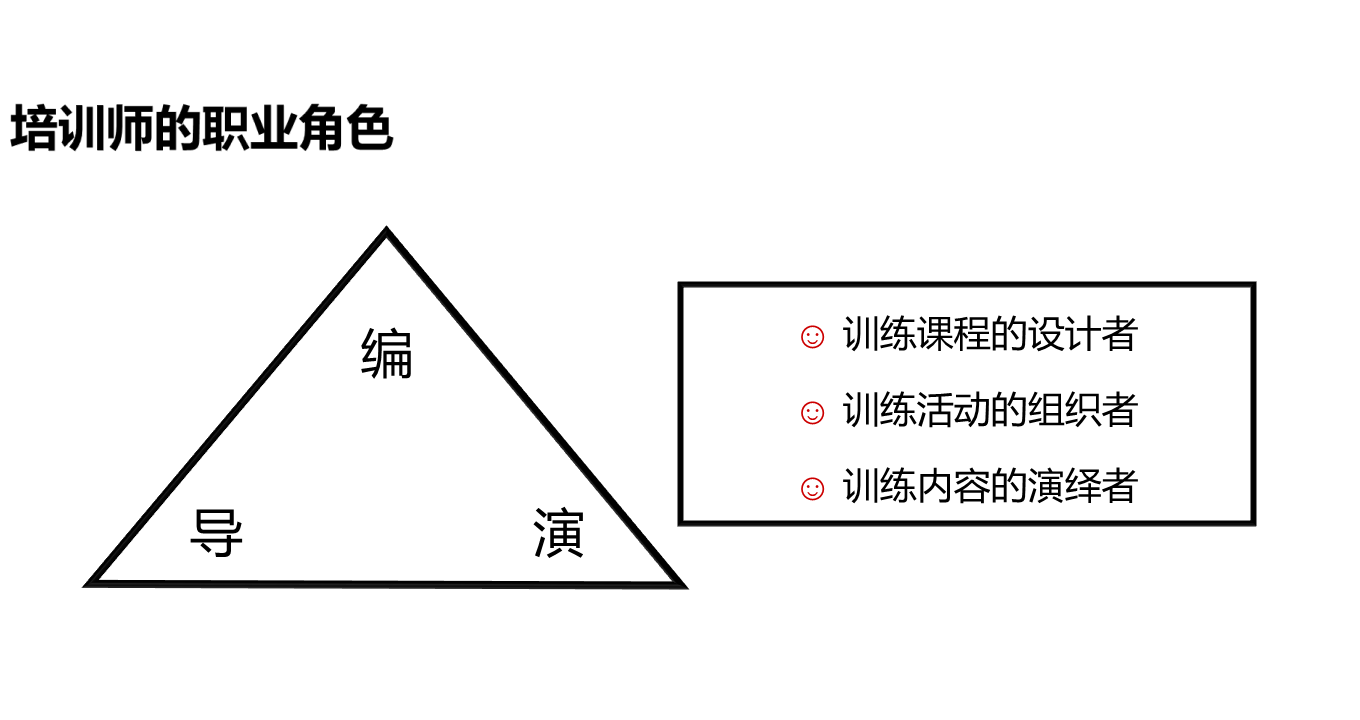

在相关职业培训的教科书中,都会特别强调培训师是一个集“编、导、演”三重角色于一身的职业,如图8-2所示。

图8-2 培训师的职业角色

具体到每次培训课程的实施,培训师如何做好上述三个角色的各项工作,是保证培训效果的重要基础。

首先,是“编剧”的角色,即培训课程的设计者。指培训师在每次培训实施之前,都必须预先以学员对象的需求、培训的目的与目标为指引,对培训课程的主体内容和实施思路进行整体的设计与编排,包括以下几点。

(1)课程主题价值与核心理念的梳理与提炼。

(2)素材(指主体性内容之外的其他内容,包括提升性的、助动性的、牵动性的及附加性的)的收集与整理。

(3)培训形式与方法的设计。

(4)应对培训现场异常或突发状况的预案等。

如此,培训师才可能做到“心中有数”,并以此确保一堂培训课程“主旨明晰、血肉丰满”,从而让学员产生学习的兴趣,所谓“有料才能有味,有味才能有效”,最终实现良好的培训效果。

其次,培训师还要做好“导演”的工作。指在培训课程实施过程中,培训师根据已经设计好的课程内容,切实对接学员在课堂现场的表现与反馈,组织并掌控好各项培训活动的进程,把课程内容借由合适的培训方法与手段,变成培训师与学员之间达成良性互动的重要载体和纽带。具体的任务主要包括以下几点。

(1)准确把握课程内容与学员现实需求之间的有效共鸣点。

(2)主动调整与课程内容相匹配的课堂氛围。

(3)及时发现课堂现场的异动情形并适度调整课堂进程的节奏。

(4)引导并激发学员主动学习的内在驱动。

只有培训师率先、切实做好以上各项工作,才有可能让一堂培训课程得以顺利实施。正所谓“动静相依、携手成长”,因为一堂真正有意思的培训课程,就是培训师与学员相互学习、共同成长的过程,古人所说“教学相长”必有此意。

最后,就是培训师作为“演员”的角色。我们知道,在一堂培训课程的实施过程中,培训师作为课程内容的传播者,必须对课程内容进行生动有趣、形象再造的有效演绎,才有可能吸引学员投入到课堂现场。为此,基于这一角色,培训师需要做好以下几件事情。

(1)依据不同类型的内容选择相匹配的演绎形式或呈现手段,以保证内容与形式的互动协调。

(2)将抽象的理性内容转化成具象的感性形象。

(3)充分运用语言与非语言的演绎手段,着力建构以课程内容为基础的画面感。

(4)以“身体力行”为理念,恪守职业操守,树立良好、正面的职业形象。

所谓“有理还要有据,有据还要有趣,有趣才能有力,有力方有所得”,培训让学员“有所得”既是培训师的职业职责所在,也是其本质价值所在。

当然,正如古人所言,“师傅领进门,修行靠个人”,“台上一分钟、台下十年功”。培训师扮演“编、导、演”这三重职业角色,并不是一朝一夕就能做好,唯一可行的改善路径就是在实践中不断历练、不断积累,培训师是一个需要持续成长、持续精进的职业。

另外,需要进一步强调,“编、导、演”三重角色并没有孰轻孰重,只是在培训的实施过程中,在不同时间环节会有所侧重。

我们知道,职业培训的关键任务是寻找运用相关知识和技能去解决实际问题的方法和路径。那么,在切实做好“编、导、演”三重角色的各项工作基础上,从培训师在培训实践中所发挥的主导作用角度看,以下几点成为培训师着重考虑并认真实践的事情。

一是气氛营造。从心理学角度看,人都有情绪,而环境是影响人的情绪的重要因素,我们说的“心随境转、境转心移”就是这个意思。作为职业培训主体对象的职业者,都在不同程度上具备自己独有的工作、学习、生活等社会经验,并且会形成一定的“路径依赖”,即学员会不自觉地依据自身已经拥有的方法思路,对培训师提出的观点、看法和相关理念进行反馈。如果试图让学员接受,就必定需要营造合适的现场氛围,引导学员进入学习、思考的状态,有一个非常重要的认知前提,即是培训师可以预先假定学员都渴望改善甚至是改变的,只是因为没有寻找合适的切入口或称之为无法穿越自身的“障碍”。

二是沟通分享。所谓“沟通”,就是彼此通过多种手段的信息交流,形成观点、思路并达成共识的过程。所以作为培训师首先秉持平等分享的态度,将自己对某些问题、现象的所思、所想坦率铺陈开来,并且形成一定的思考链路,同时在一些关键节点中建构场景,引导学员通过对场景的感知进入自主思考、调整的状态。对作为学员对象的成年人来说,并不容易接受别人对他的直接否定,或即便学员有某些已经认识到的观念或行为偏差,也很难愿意接受别人干涉。通俗地说,就是学员只会接受他自己愿意接受的,而且是通过某些场景的切身感知。所以在实际培训过程中,从单向灌输转为双向互动的沟通显然是必要而且有效的。

三是点评剖析。就现场培训过程而言,培训师如何发现并抓住某些关键节点并进行深度的剖析,是引导学员进入深度思考的重要路径之一,既是必不可少的培训手段,也是培训师非常重要的功力之一。在具体的培训实践中,会听到一些培训师偶尔表达困惑,比如,我已经演绎得很透彻也很辛苦了,但是,学员仍然会反馈说没有什么收获。而与此同时,学员也感到糊涂,明明很多道理我都已经知道,培训师仍然在反复啰唆,我也想做得更好,还是找不到问题的症结。这种矛盾情形的产生,大多数是由培训师不注意点评剖析造成。

比如,案例分析是培训实践中经常用到的手段,但是整个案例介绍完之后,也组织讨论了,甚至场面看起来还挺热闹,但问题仍旧没有解决。其中的关键障碍是培训师没有将案例中出现的场景和现场学员的切身感受嫁接起来,学员无法置换角色去体会那些关键节点,最后只能以看起来无比正确的答案去回应。事实上,在案例的使用上有一个非常重要的节点,即是培训师要善于将案例解剖成更多的片段并且建立有效节点,同时通过问题牵引的方式,带动学员进入场景,然后引导学员去发现、探寻每个节点中非常微妙的差异,找到改善的入口。

四是改善指导。毫无疑问,帮助学员寻找到合适的行为改善路径和方法是职业培训的重要使命。除了可以应学员渴望成长的需求外,更重要的是以此提升学员在实践工作中的效能,最终提升组织绩效。

那么,作为培训师在指导学员进行行为矫正或改善的过程中,到底应该注意一些什么事项呢?从实践经验的反馈来看,培训师有必要认真考量以下一些因素。

一是改善建议是否能够让学员在现有的时空环境中实施,这里有一个关键因素,就是培训师所运用的素材或方法是否与学员有“可比照性”。

二是在确认学员已经认同改善方向的基础上,是否能够帮助学员设定阶段性的改善目标。

三是考虑改善建议由培训师直接单向要求还是由学员自主选择,如是,才能达成最终的培训目标。

廖信琳

廖信琳