建立一家企业的培训文化,光靠沟通是不够的,因为人有天然的惰性,而学习又是一件需要付出努力的事情。所以仅有沟通,不能调动起全员的参与积极性,所以有时需要一些约束与激励机制来引导员工积极参与培训。

如何建立这种激励与约束机制呢?

首先要将培训与员工的发展相关联。怎样关联?要根据员工业务技能发展成熟度来做相应的关联。当员工还是一名新员工时,或者要从事一项新的工作时,此时就要与员工上岗关联。就像丰田汽车所要求的,员工培训不达标,不能上岗。在中国企业当中,三一集团就对新员工招录有规定,凡是三一文化培训不合格的新员工,一律不得聘用。

上岗前的培训只是解决了员工任职资格问题,但是还有胜任的问题。此时,就需要跟其职级晋升评定挂钩。比如有些企业就会设定每个职级、岗位序列的必修课和选修课,辅以学分制。每个职级都对应若干必修课和选修课及相应的学分,员工只有修完相应的必修课和选修课,获得相应等级的学分,才能获得向上一级晋升的资格。

注意,这里是获得晋升的资格,而不是晋升,否则,将来你会发现企业里的员工职级结构就成了一个倒金字塔形,而你又没有相应的职位予以提供,从而造成员工失望与抱怨。当初盛大游戏积分制的失败就有这样一个原因。而员工是否能获得晋升,则取决于他的业绩状况。当然,也有些企业做了一些简单的规定,比如,每年必须要学满多少学分或多少学时。这个规定对于员工参加培训很有效,但是也是一把双刃剑,会让员工认为这是为培训而培训。结果,员工为了完成学分或学时,只要是培训就来参加,而不管是否真的是自己需要的。当学时或学分满足时,员工就不再来参与培训,这样实际上造成了培训资源的错配,造成了极大地浪费。

当员工满足了胜任问题时,就需要考虑其发展问题。此时,培训就需要跟各项人才培养计划关联起来。员工如果想要转行,那么首先要接受相应业务知识技能的训练。这里面有两层内容:组织层面的有意识培养,设计相应的培养项目。

第一层面,组织层面的有意识培养。比如工程技术人员想转型为财务人员,那么企业可以提供一个工学财的人才发展项目,挑选有做财务潜质的工程技术人才进行培养训练,然后将其放到财务岗位上进行工作。

第二层面,是员工层面的自我发展。企业给员工提供职业发展指导,员工根据相应的指导设定自己的职业发展方向,沿着该方向参与企业已有的公共性质的训练课程,积淀自身在该领域的业务知识技能,获取该业务领域职位的应聘资格。

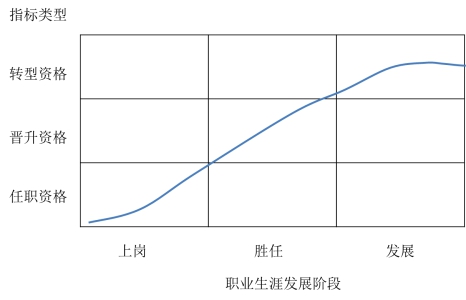

不管怎样,培训与员工发展关联时,一定要注意两项基本原则:一是要根据员工发展阶段而不同,二是要与资格获取关联,而不是与聘用关联。只有两者相结合,才可以使培训与员工发展的关联有效,具体如图4-2所示。

图4-2 培训与职业生涯发展阶段的关系

同样,在这种关联中,培训只是起到奠定基础的作用。无论是上岗、晋升还是转型发展,都取决于其对培训内容的应用情况。但是,在中国,很多企业不太注重这种关联,认为员工只要绩效能达到优秀就可以认为其能力达到新的岗位或更高的职级标准了。其实这是一种想当然,也是一种结果论。造成的结果就是企业不注重培训,业务部门也不注重员工培养,只重视业绩。业绩不到位,就让人一走了之,造成企业管理中的短期行为,导致企业员工缺乏凝聚力。

中国许多人的成长是在工作试错中成长起来的,这造成了极大的损失。这种损失迄今为止没有看到有关的数据报告,姑且认为这是中国企业的另一种培训投入形式吧。这种培训形式就像是直接拿病人给未经充分训练的新人做手术以锻炼其手术能力一样危险。新人最终成了手术高手,殊不知无数的病人给其当了小白鼠。当然,现实生活中,没有经过手术训练的人是肯定上不了手术台的。

建立以上关联并不容易,因为需要很多人力资源配套管理措施的支持。比如,上岗的规定、任职资格是否明确、晋升发展规定是否支持、职业发展体系是否建全等。

企业内部空缺职位的填补管理规定是否都支持这种相关联?此时你可以看到,培训说起来是培训的事,实际上跟我们人员招募、能力发展、职级晋升、职业发展等息息相关。没有建立这种关联的公司,培训在企业里的地位基本上是可有可无的。

但同样,一旦建立起这种关联,培训工作是否能予以支撑?比如,各项训练是否有合适的课程和充足的师资予以配套?在现实中,有时候新人数量很小,如何满足这种需求量很小的培训需求?这就考验培训的手段、资源等各方面的保障能力了。

因此,考虑建立关联时,需要考虑两者的匹配度问题。如果人力资源管理做出了相应的规定,而培训能力却跟不上,那么制度执行就会打折扣。如果人力资源管理没有做出相应的规定,培训能力却能满足,则培训能力放空,资源浪费比较严重。无论哪一种,对于培训文化的建立都是一种伤害。

陈锐

陈锐