一、绩效指标评价标准的概念

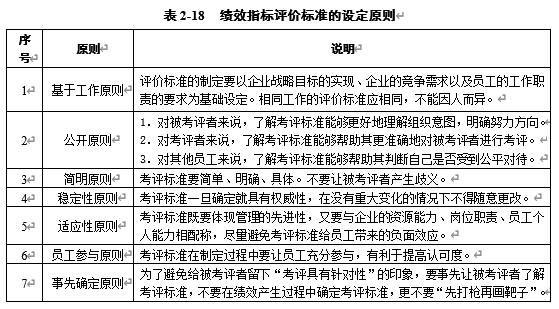

绩效指标评价标准又称评价标准,描述的是绩效指标需要完成到什么程度,反映组织对该绩效指标的期望水平。评价标准的设定原则如下:

表2-18 绩效指标评价标准的设定原则

序号 | 原则 | 说明 |

1 | 基于工作原则 | 评价标准的制定要以企业战略目标的实现、企业的竞争需求以及员工的工作职责的要求为基础设定。相同工作的评价标准应相同,不能因人而异。 |

2 | 公开原则 | 1对被考评者来说,了解考评标准能够更好地理解组织意图,明确努力方向。 2对考评者来说,了解考评标准能够帮助其更准确地对被考评者进行考评。 3对其他员工来说,了解考评标准能够帮助其判断自己是否受到公平对待。 |

3 | 简明原则 | 考评标准要简单、明确、具体。不要让被考评者产生歧义。 |

4 | 稳定性原则 | 考评标准一旦确定就具有权威性,在没有重大变化的情况下不得随意更改。 |

5 | 适应性原则 | 考评标准既要体现管理的先进性,又要与企业的资源能力、岗位职责、员工个人能力相配称,尽量避免考评标准给员工带来的负面效应。 |

6 | 员工参与原则 | 考评标准在制定过程中要让员工充分参与,有利于提高认可度。 |

7 | 事先确定原则 | 为了避免给被考评者留下“考评具有针对性”的印象,要事先让被考评者了解考评标准,不要在绩效产生过程中确定考评标准,更不要“先打枪再画靶子”。 |

二、绩效指标评价标准的设计方法

评价标准的设计内容应包括指标的标度、评分规则和计算方法等内容4。

(一)绩效指标的标度

标度是指考评对象在绩效指标的评价标准上表现出来的不同状态与差异类型划分。常用的方法有习惯划分法、统计划分法等。

1习惯划分法

习惯划分法是一种依据考评实践中人们对考评对象进行区分的心理习惯而划分标度的种方法。如果等级划分过少,考评者容易操作区分,但评判结果的差异区分不明显且容易相对集中;如果等级划分等级过多,评判结果的差异区分明显但相对分散,使考评者不便把握与操作。一般来说,3、4、5、7四个等级标度较为合适,常用的习惯划分法有等级分数对应法和等级排序法。

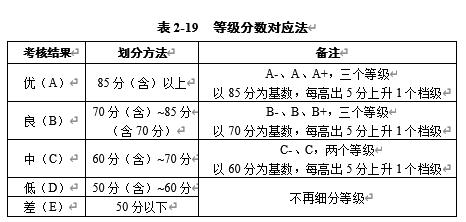

①等级分数对应法是指将每个等级对应的得分范围明确地划定出来的方法。

表2-19 等级分数对应法

考核结果 | 划分方法 | 备注 |

优(A) | 85分(含)以上 | A-、A、A+,三个等级 以85分为基数,每高出5分上升1个档级 |

良(B) | 70分(含)~85分 (含70分) | B-、B、B+,三个等级 以70分为基数,每高出5分上升1个档级 |

中(C) | 60分(含)~70分 | C-、C,两个等级 以60分为基数,每高出5分上升1个档级 |

低(D) | 50分(含)~60分 | 不再细分等级 |

差(E) | 50分以下 |

虽然等级分数对应法比较简单,员工容易理解,管理者容易操作,但是对绩效考核者的要求较高,如果出现全员“优秀”的情况,容易使考核流于形式。

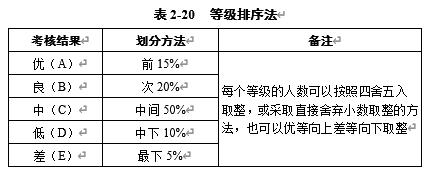

②等级排序法又称强制分配法,是指将员工的考核得分从高到低排序,强制按照一定比例划定等级。通常呈现正态分布,即两边人少,中间人多。

表2-20 等级排序法

考核结果 | 划分方法 | 备注 |

优(A) | 前15% | 每个等级的人数可以按照四舍五入取整,或采取直接舍弃小数取整的方法,也可以优等向上差等向下取整 |

良(B) | 次20% | |

中(C) | 中间50% | |

低(D) | 中下10% | |

差(E) | 最下5% |

企业用得最多评价方法是等级排序法,这源自著名的“救生艇理论”,假设大家被困在一艘救生艇上,管理者会选择留下哪些员工。等级排序法的优点是可以减轻或避免管理者在绩效管理中常犯的一些错误,比如全部给予好评或差评,考核结果没有区分度等;缺点是存在人为地将员工划分为优良中低差等级,这就要求管理者具备很强的分析判断、灵活修正等能力。

2统计划分法

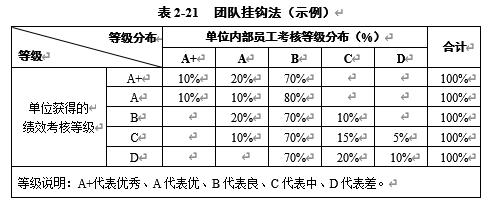

统计划分法是指绩效指标标度的等级划分并不是事先主观规定好的,而是根据考评对象在每个绩效指标标志上的实际表现进行统计并确定等级的一种方法。比如基于聚类分析结果进行划分的团队挂钩法,就是将员工绩效等级比例的划分与部门的绩效考核结果挂钩,对绩效表现优秀的部门进行奖励,给予其较多的优等名额、较少的差等名额;而对于部门绩效表现较差的部门适当降低其优等名额。这种方法通常用在总部对下属分子公司进行考评的情况下使用。

表2-21 团队挂钩法(示例)

等级分布 等级 | 单位内部员工考核等级分布(%) | 合计 | |||||

A+ | A | B | C | D | |||

单位获得的 绩效考核等级 | A+ | 10% | 20% | 70% | 100% | ||

A | 10% | 10% | 80% | 100% | |||

B | 20% | 70% | 10% | 100% | |||

C | 10% | 70% | 15% | 5% | 100% | ||

D | 70% | 20% | 10% | 100% | |||

等级说明:A+代表优秀、A代表优、B代表良、C代表中、D代表差。 |

(二)绩效指标的评分规则

绩效指标通常以可量化指标和不可量化指标为主,评分规则如下:

1可量化指标评分规则

可量化指标是指能够指以数字信息作为评价依据,对其进行数值衡量的评价指标。可量化指标评分规则的设计需要考虑基准点位置和等级差距:①基准点位置是指预期的标准水平所在地位置,即正常情况下多数人可以达到的水平;②等级差距存在两种情况:一是尺度本身的差距,二是每一尺度差所对应的绩效差距,这两种差距是结合在一起就可以描述绩效状态水平。尺度差距可以是等距的或不等距的。

.

表2-22 可量化指标的评价方法(示例)

序号 | 考核指标 | 权重 | 定义/计算公式 | 目标 | 评分方法 | 信息 来源 | |||

1 | 部门销售收入完成率 | 25% | 销售收入实际完成额÷目标完成额×100% | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% | 财务部 |

0分 | 16-20分 | 21-26分 | 27-30分 | ||||||

2 | 部门人均总收入 | 15% | 总收入÷部门正式员工数 | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% | 财务部 |

0分 | 8-10分 | 11-13分 | 14-15分 | ||||||

3 | 利润完成率 | 20% | 实际利润完成额÷目标利润完成额×100% | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% | 财务部 |

0分 | 8-10分 | 11-13分 | 14-15分 | ||||||

4 | 项目节点任务完成率 | 10% | 实际完成项目节点数÷计划完成项目节点数×100% | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% | 研发部 |

1-4分 | 5-6分 | 7-8分 | 9-10分 | ||||||

5 | 产品合格率 | 15% | 产品合格数÷产品总数×100% | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% | 质量 管理部 |

0分 | 8-10分 | 11-13分 | 14-15分 | ||||||

6 | 产品交付的及时性 | 10% | 比计划交付延迟的天数 | — | 每延误1天,扣1分,分数被扣完为止 | 工作 记录 | |||

7 | 工作负荷度综合评价 | 5% | 从部门工作任务的饱满度、复杂度、难度等方面评价 | — | 较低 | 一般 | 较高 | 很高 | 人力 资源部 |

1-2分 | 3分 | 4分 | 5分 | ||||||

合计 | 100% |

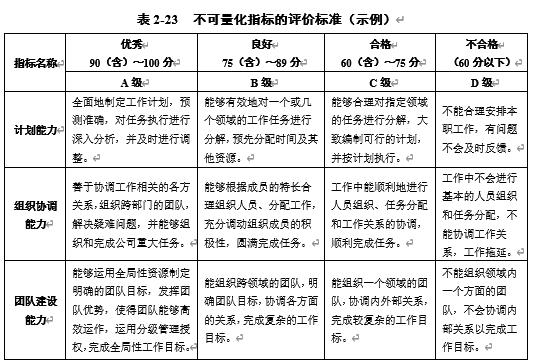

2不可量化指标评分规则

不可量化的指标是指以非数字信息作为评价依据的评价指标。通常采用习惯划分法直接对指标进行主观评分。比如计划能力指标,可以将它分为4级,即优秀、良好、合格、不合格,与之相对应的分数分别为100分、80分、60分、30分。

在对绩效指标标准进行描述时,除了尽可能量化以外,还要对各等级的评价标准进行详细地描述,帮助员工更加清楚地认识到每项指标对自己的要求。

表2-23 不可量化指标的评价标准(示例)

指标名称 | 优秀 90(含)~100分 | 良好 75(含)~89分 | 合格 60(含)~75分 | 不合格 (60分以下) |

A级 | B级 | C级 | D级 | |

计划能力 | 全面地制定工作计划,预测准确,对任务执行进行深入分析,并及时进行调整。 | 能够有效地对一个或几个领域的工作任务进行分解,预先分配时间及其他资源。 | 能够合理对指定领域的任务进行分解,大致编制可行的计划,并按计划执行。 | 不能合理安排本职工作,有问题不会及时反馈。 |

组织协调能力 | 善于协调工作相关的各方关系,组织跨部门的团队,解决疑难问题,并能够组织和完成公司重大任务。 | 能够根据成员的特长合理组织人员、分配工作,充分调动组织成员的积极性,圆满完成任务。 | 工作中能顺利地进行人员组织、任务分配和工作关系的协调,顺利完成任务。 | 工作中不会进行基本的人员组织和任务分配,不能协调工作关系,工作拖延。 |

团队建设能力 | 能够运用全局性资源制定明确的团队目标,发挥团队优势,使得团队能够高效运作,运用分级管理授权,完成全局性工作目标。 | 能组织跨领域的团队,明确团队目标,协调各方面的关系,完成复杂的工作目标。 | 能组织一个领域的团队,协调内外部关系,完成较复杂的工作目标。 | 不能组织领域内一个方面的团队,不会协调内部关系以完成工作目标。 |

(三)绩效指标的计算方法

绩效指标评价的计算方法有很多种,常用的方法包括相对赋值法、加减赋值法、一般比例法和非此即彼法等。

1加减赋值法

加减赋值法是一种针对工作中的关键事件而制定相应的加分或扣分标准对绩效考评结果进行评价的方法。其优点是形式简单、易于理解,且工作量比较小;缺点是奖励和处罚的力度不大,考评分数结果差距不明显。比如组织学术交流次数,在考核周期内比计划每少1次,扣2分,直至分数被扣完为止。

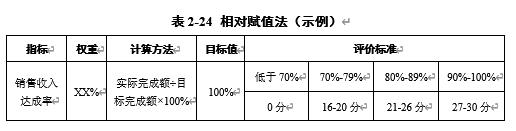

2相对赋值法

相对赋值法是一种对工作成果或工作履行情况在一定区间内进行等级划分,并对各等级用数据或事实进行具体和清晰的界定,据此对被考核者的实际工作完成情况进行评价的方法。相对赋值法的优点是能够清楚、直观地用数据或事实描述出各个级别的不同,且每一等级严格对应固定的分数,奖励和处罚的力度比较大,易于拉开考评分数差距;其缺点是分级描述比较复杂,指标标准设计的工作量较大。

表2-24 相对赋值法(示例)

指标 | 权重 | 计算方法 | 目标值 | 评价标准 | |||

销售收入达成率 | XX% | 实际完成额÷目标完成额×100% | 100% | 低于70% | 70%-79% | 80%-89% | 90%-100% |

0分 | 16-20分 | 21-26分 | 27-30分 |

3一般比例法

一般比例法是按照相应的计算公式进行绩效评价的方法,适用于计算方式比较明确的量化指标。一般比较法中可以设置有底线值,即完成值小于合格点,绩效分数为0。比如销售收入目标达成率低于70%,绩效分数为0。

4非此即彼法

非此即彼法是指一些指标的考评结果只有两种:要么达到标准,要么达不到标准,即要么满分,要么0分。比如一旦发生重大质量责任事故,分数为0。

邓志文

邓志文