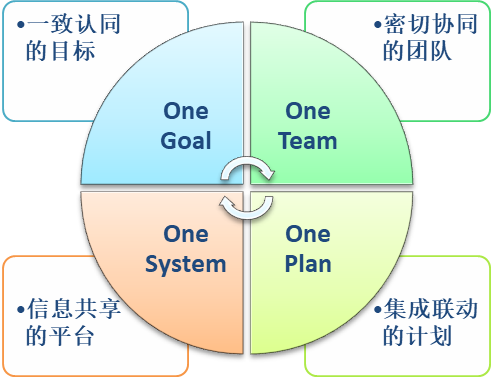

产销协同是企业经营战略的核心支撑,是新形势下市场竞争的必然要求,同时也是回归商业本质——“价值+效率”的必要手段,这是整个企业所有部门必须达成的管理目标,作为经营“龙头”的营销部门更是义不容辞。营销部门要推动与公司其他部门的密切沟通与协作,致力于产销协同管理模式的优化与变革,以实现“四个一”工程。

图5-6 “四个一”工程

如图5-6所示,“四个一”工程包括以下几点:

(1)一个共同努力的目标(One Goal)。

我们经常讲,没有共同的目标,就没有协同的立场。营销部门必须为企业整体经营目标的实现承担责任,其他部门也是如此。公司的整体经营目标经过纵向分解和横向协调后,形成各部门的KPI考核指标,以突出各司其职的专业性,而产销协同的目标与考核指标则需要对各部门进行共同考核,实行连带奖惩机制,如销售目标达成、库存减少、强势产品打造、供应链交付改善等。

(2)一个密切协同的团队(One Team)。

营销部门要突破本位主义的“部门墙”,敢于担当责任,主动和生产与供应部门进行协同,各级营销干部和业务人员要积极展开内部营销,与其他部门达成共识和互信。同时还要推动公司建立和优化产销协同的管理流程与规范,在制度层面上保证产销协同的及时性和有效性。对一些突发变化和例外事件,营销部门要主动了解其他部门的运作特点与难点,积极补位与配合,促进问题圆满解决,不能简单地提要求或推脱责任。

(3)一个集成联动的计划(One Plan)。

在企业销售与运营计划(Sales and Operation Plan:S&OP)管理体系中,产销协同计划主要由需求计划(Demand Plan)、供给计划(Supply Plan)和财务计划(Financial Plan)三大计划整合形成。作为企业经营“龙头”,营销部门主要负责订单需求计划,要做到精准性、及时性和完整性,同时要主动对接和协调其他两个计划,与市场和供应部门、财务部门和人力资源部门等协作,以便形成具备共识且相互承诺的运作计划。

(4)一个信息共享的平台(One System)。

在大数据、云技术和AI等为特征的5G移动互联网的大背景下,企业高效运营管理已经不可能离开内外部信息的共享与IT技术的支撑,所有企业都在忙着上CRM/ERP等管理系统,而这些系统的起点与终点是市场和客户,所以营销部门要先做到自身各类信息的即时有效,并开放给其他部门,引导其积极使用,同时要主动运用其他部门的信息与数据,形成一个共享统一的信息平台。

实战案例与点评:

美的集团的“T+3”产销协同模式

如图5-7所示,“T+3”模式就是企业将接收用户订单、原料备货、工厂生产、发货销售四个周期(T)通过全产业链优势、产供销联动、优化制造流程、升级制造设备和工艺,进一步压缩供货周期,提升客户满意度和市场占有率。也就是说,“T+3”就是按客户订单进行生产的交付策略MTO(Make to Order)。

图5-7 “T+3”模式{改图中双引号}

一直以来,国内家电产业中,大规模制造、大规模压货和大规模分销模式主导着分销渠道的资源流转、产品流通。当市场进入存量竞争阶段,线上平台高速发展,对线下体系产生冲击,个性化消费模式不断涌现,传统的产销模式在这样的格局下难以给企业带来更多的市场资源,效率低下、库存高企、费用增高、渠道流通迟滞等一系列问题不断显露出来。

“T+3”模式的转变其实就是企业价值链的变革,是企业站在用户的角度去倒逼自己,进行深度变革来满足市场的需要,提高企业的竞争力。首先,是站在用户角度去思考,倒逼自己做出改变;其次,是实现以用户为主导的个性化产品定制,给予用户满足感;第三,是去中介化,推动代理商向运营商转变,做好精准营销并及时促销;最后,是去库存化,降低呆滞库存风险,加快资金流动。

企业采用“T+3”模式进行深度变革如图5-8所示。

图5-8 企业采用“T+3”模式进行深度变革

生产平台化、标准化达到预期,上游供应商供货更有针对性,T后面那个数字可以变得更小。“T+3”模式中的“3”本身就是一个抽象的时间区间,本质上是希望通过这种模式,大幅提升渠道资源、产品流通、内部管理、市场信息等各个方面的效率和反应速度。

产品标准化,保证供应商需要做的种类和数量减少,同时产品进一步精品化,以此拉动包含研发、生产、销售在内的整条价值链的利益。

“T+3”模式是以销定产,使企业实现精益化管理,是对过去大规模制造、压货、分销模式的颠覆。

“T+3”本质上是一种经营模式,产品型号简单化,供应链高度柔性,制造效率得到提升。

在“MTO”按单交付策略下,所有生产都是以客户订单做支撑的,因此,除了少量运输周转的库存,其他基本上不需要成品库存。同时美的集团把供应商交期大幅压缩,物料库存大幅降低。过去采用的“MTS”按库存生产策略(即依据市场销量预测和安全库存目标而进行生产的策略),美的集团不仅要承担由于需求波动而产生的成品库存,同时也需要大量物料库存以保证稳定生产。所以从“MTS”按库存生产策略转变为如今的“MTO”按单交付策略,各环节库存降低是必然的结果。

企业采用“T+3”模式除了改善产销协同效率之外,也同步进行下列改革:

(1)产品设计与技术平台标准化,新产品进行统一设计与技术开发,使得技术标准、基础配件及模块得以统一,也提高了供应链整体运营效率;

(2)产品结构精品化,削减产品种类(SKU),着力打造核心精品系列,聚焦“推高卖贵”,提高了企业经营效益,供应链管理也实现高效;

(3)扁平化流通渠道,去中介化,大幅提升物流、资金流和信息流的效率,实现精准化营销。

这些在渠道及产品方面的改革创新不仅有效保障了“T+3”产销协同模式的改革成功,而且对美的集团提升整体发展战略起到了关键性的支撑作用。

所有管理模式都有利有弊,“T+3”模式也有其不足和有待改善的方面:

(1)虽然比以前各级营销人员盲目压库存更加精准和高效,但是该产销协同模式面对的是其分销渠道的各级经销商,而非终端消费者,要满足即时交付需求的消费者,还需要代理商和零售终端商备好相应的库存,而非实现了分销链的库存为零。

(2)以前美的集团采用的是“MTS”按库存生产策略,提前备库存,再交付给各级代理商和分销商。而改成“MTO”按单交付策略之后,美的集团不再备库存,势必导致部分订单交付周期变长,同时也要求销量预测和订单计划更加准确,现在的家电经销商的能力是否能赶上改革的步伐?

(3)“T+3”模式对整个供应链的协同与管理提出了更高要求,如果站在端到端供应链整体角度来看,虽然成品库存更多地推向了下游渠道,但由于美的集团自身不备成品库存,这就要求上游供应商要在既定周期内及时精准地响应订单需求,上游供应商势必增加一些零部件的库存,导致整体供应链效率的提升效果被削弱。

由此看来,“T+3”产销模式只是把渠道代理商视作客户,而未建立起真正以消费者需求为导向,驱动供应链的产销机制。在移动互联网高速发展的背景下,各类直面消费者的电商和新零售越来越成为主力渠道,要以消费者需求为导向,就必须改变经销商订单的形成机制,并与产销模式改革配合,真正实现在整个供应链库存最低化的条件下满足消费者即时需求。

另外,在国内市场信息不对称情况普遍存在的前提下,国内渠道的各级经销商往往考虑到销售利润、渠道策略,以及自身利益的影响而极易扭曲和偏离真实的市场需求,导致订单计划失准,加大整个供应链的风险。这就要求厂商达成高度共识和利益共享,只有满足消费者需求才能共赢,从而形成命运共同体。利益决定立场,只有销售与渠道管理机制与供应链同步改革,共同围绕着终端消费者经营,这样才能把握以终端消费者需求为管理核心,理解从终端消费者需求研究入手才是企业的生存之道,同时也要充分运用新技术和大数据,提升市场预测和及时反应能力。

对于一些不可回避的长交期物料的管理,如家电产品用得越来越多的半导体和传感器,如果由于国际贸易保护和行业周期等的影响造成交期长,短缺风险高,这需要美的集团加强与供应商协同的能力,以及风险管控能力。同时,与各核心供应商达成战略性合作,将市场预测及订单计划等运营管理数字化、透明化,才能让大家劲往一处使,达到整体效能最大化。

回顾美的集团这几年的“T+3”产销模式变革,其所做出的积极探索是值得学习与肯定的,但其当时的改革着眼点更多的是站在美的集团自身角度解决现实问题,虽然美的集团库存与物流成本明显降低,但从“端到端”供应链的大局来看仍旧有其明显的局限性,相信美的集团一定会与时俱进,持续深化变革,使得未来产销模式尽快转换到“端到端”供应链整体优化的层面上来,真正实现以消费者需求为导向,整个供应链的全面协同与共赢。

迪智成

迪智成