如果一定要面面俱到,一名培训师的职业素养应该包含非常多的内容,甚至比其他更多的职业有更高的要求,这与培训师的职业使命息息相关。

在培训实践中,如何实现培训师与学员之间的“良性互动”和“有效对接”是确保培训效果的两个关键因素。而培训师以什么样的理念来指导自己的行为,就取决于培训师基于动机而呈现出来的行为表现,也就是培训师的基础职业素养。

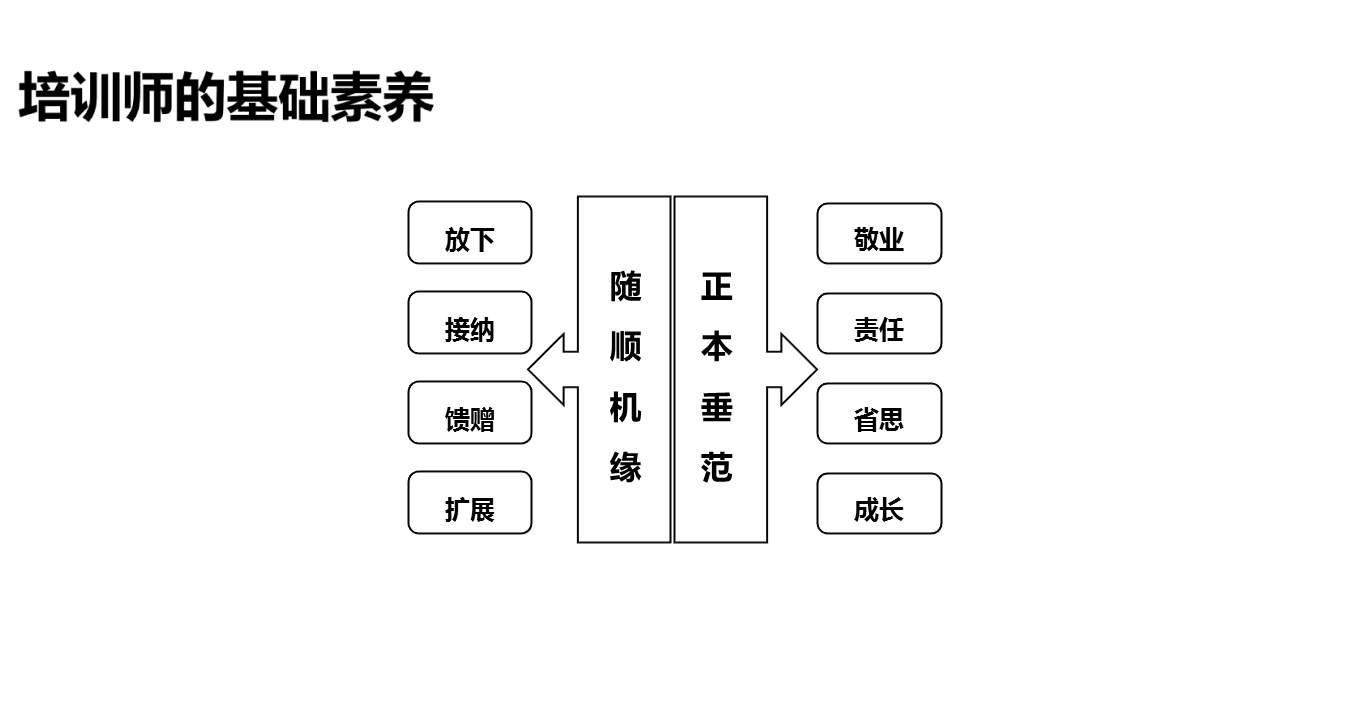

所以,在本节中,作者不想进入纯粹理论的追索,把大家带到一个看起来无比正确、美妙,但仍然抽象的场景中。而是结合作者实践的体验,着重探讨培训师职业素养中非常重要的几个关键要素,如图8-5所示。

图8-5 培训师的基础素养

第一,是“放下”这个关键词。什么是放下,即努力把权力和权威在培训过程中去除,从而减轻学员的焦虑,增强勇气,铺平学习的道路。很显然,在培训管理实践中,因为受培训师在企业组织中的职位职责和个人认知等诸多因素的影响,会自觉或不自觉地在学员面前关注自身的“权力”和“权威”,甚至利用职务或职业的“权威”而呈现某些“权力”,并试图以此来达成传播理念,进而改变别人的目的。从表面上看,这样的努力有时也能够产生一些效果。但如果从另外的角度看,我们会发现,在这种“权威”和“权力”的压迫下,作为学员会产生一些莫名的焦虑、恐惧,在心理学中有一个“舒适圈”的概念,当一个人处在并没有安全感和舒适感的环境气氛中,他的第一反应就是“自我保护”和“自我封闭”。

所以,在现实中我们会发现一个有趣的现象,即有很多的人愿意承认自己的不足或错误,但坚决不改正。就是因为为其指出不足或错误的人在具体的言谈举止中总是“强行”打破他的“舒适圈”,而他为了寻找自己心中的“安全感”,只能坚持甚至是强化自己固有的观念和行为。这样一来,不但无法让他接受,更遑论改善,而培训是通过调整思维方式和改善行为习惯来最终实现其价值。

所以,放下“权威”和“权力”无疑是有效实施培训的重要前提。而真正的“放下”,必定体现在具体的言谈举止上。

第二,是“接纳”,即“无条件的积极评价”。摈弃各种偏见和成见,是包容而非评判——为风险尝试创造一个安全的港湾。陕西卫视的《开坛》曾经讲述了“大师之死”,著名作家陈忠实对青年学子的那番话很好地诠释了“接纳”的意义,他认为,“我不会因为你们不了解鲁迅和巴金而嘲笑你们,你们也不要因为我不知道王菲和李宇春而嘲笑我”。在现实中,正所谓“金无足赤,人无完人”。每一个人,尤其是成年人都必定有其已经基本成型的,包括世界观、人生观和价值观在内的认知体系,每一个人都无权指责或干涉别人不同甚至完全相反的兴趣和价值取向。而接纳的另一层意思还包括,我们要尽量宽容别人的缺点,发现别人身上的优点。所以,在培训实践中,与其试图改变别人身上的缺点,倒不如帮助别人发现其身上的优点,并鼓励进一步发挥,当一个人能够不断地发挥自身的优势时,就能够在不经意中隐藏或摈弃某些劣势。

第三,是“馈赠”,即把某种价值给予另一个人却不求回报。一个组织的目标实现,必然有赖于组织内部所有员工的共同努力,而每一位员工能够为组织目标的实现贡献多少价值,取决于其是否拥有相应知识、是否掌握相关技能、是否具有良好和心态。作为培训师,本就担负着有效提升学员(员工)知识、技能、心态等要素的重要职责。

我们说自己手里有一个苹果,一旦给了别人自己就会没有,但观念、方法和技能这些东西却不会因为给予而消失。当然,我们也理解有些培训师出于“自我保护”的考虑而对学员有所保留。但问题在于,就企业组织而言,一个管理者是否合格或成功并不在于他自己懂多少、能够做多少,关键在于他所带领团队的每一个成员能否真正为组织贡献有效的价值。如果从另外一个角度思考,管理者在下属面前影响力大小,又取决于下属能否因为跟随自己的上司而获得职业的成长。我们前文曾经提到过,培训师在企业组织内部,同样扮演着管理者的角色,所以,从这个角度看,培训师建立“馈赠”的理念并实践之,当属题中之意。

第四,是“扩展”。即将关系延伸,超越预期的界线,培养学员的独立能力。我们必须承认,在具体的工作实践中,培训师无法完全替代学员,他们能否在具体的工作中运用某些知识、技能,并创造一定的价值关键还在于其自身。所以,就培训而言,如何有效地激发学员的自觉意识就显得非常重要。我们有必要让学员充分认识到,任何外力的、刻意的要求改变都可能无济于事,唯一能够产生有效改变的因素是自己,而且,唯一能够为自己的行为结果负责的人也只有自己。这就要求培训师在培训实践中,要尽可能地将培训内容与学员的真实工作场域有机结合起来,引导学员“由此及彼”形成真正有效、有价值的行为改善路径。

此外,培训师的“敬业”状态如何,是否具有“责任”担当,是否能够常常“省思”,及是否持续“成长”等,也是培训师非常重要的职业素养。

比如“敬业”。按百度百科的词条解释,“敬业是一个人对自己所从事的工作及学习负责的态度。道德就是人们在不同的集体中,为了我们集体的利益而约定组成的,应该做什么和不应该做什么的行为规范。所以,敬业就是人们在某集体的工作及学习中,严格遵守职业道德的工作学习态度。”这是一个看起来比较严谨的定义。如果进一步推敲,就会发现,定义中并没有一个可以参考的依据或标准来判断一个人是否敬业,其中的关键词“态度”更是“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”。但是,还是令人感到蹊跷,即便如此,人们又似乎能够非常肯定对某一个人做出敬业与否的判断。而且,我们会发现一个人敬业与否绝大多数情况下都不能由自己决定,或说只有经由别人判断的“敬业”才是真正的“敬业’。如此探究下去,我们会发现,“敬业”与否,实质上是所有行为的最终表现。换句话说,敬业不是“想怎么做”或“打算怎么做”而是“实际上有没有那样做”。

所以,对培训师来说,养成一些良好的职业行为习惯,并且一以贯之就显得尤为重要,包括读书、思考、课前准备及现场呈现等,因为持续精进的缘故,最终自己受益良多,也能够给到学员一些正向影响。

第五,是“责任”。就我个人理解,培训师的“责任”表现在发乎内心的使命感。

记得曾经在南怀瑾老先生的一个讲座中,听到这样的说法,老师(培训师)其实是一个既能予人慧命也有可能断人慧命的“高风险”职业。

所谓“予人慧命”,指如果老师(培训师)能够恪守“传道”之使命,倡导正向价值,必然能够引导学生(学员)去正确面对未来的漫漫人生;所谓“断人慧命”,指如果老师(培训师)有违师道,就有可能把学生(学员)引到邪路上去了。南怀瑾老先生甚至强调,“断人慧命”的老师(培训师)的罪孽比一个杀人犯的罪孽还更严重,“会下地狱的”。

在此,作者无意深入探讨来生到底“升天堂”还是“下地狱”的玄奥问题。但是,作为一名真正有责任感的培训师,可以不必在乎其他太多的东西,但至少要害怕(敬畏)别人称呼自己为“老师”。一个能够对自己的职业有深深敬畏的人,必定是有内在责任的人,如是而已。

对一名培训师来说,再怎么强调“省思”,似乎都不为过。

曾子曰,“吾日三省吾身”。说明一个人对自身的反省非常重要。我们知道,在培训实施过程中,总会因为各种不同因素的影响,留下一些不尽如人意的地方。这就要求培训师能够在每次课程之后,对自己的所有表现进行梳理与回顾,发现不足的地方,以便在下一次的课程中尽量避免同样的缺失或疏漏。

唯如此,才可能让自己的课程精益求精。

唯如此,才能让自己的课程常做常新。

第六,是“成长”。作为一名培训师,虽然在职业起步阶段就应该有比较扎实的基础。但是,无论是从宏观的社会发展与进步的角度,还是微观的所在专业领域的知识、观念更新,都要求培训师不断地更新自己的观念认知,扩展自己的知识领域,才有可能不断地夯实自身的功力和底蕴。所以,自主、自觉地学习,持续保持成长的渴望,在某种程度上影响着培训师的职业道路到底能够走多远,能够走多久。

很显然,仅“放下”“接纳”“馈赠”“扩展”及“敬业”“责任”“省思”“成长”这几个词,并不足于穷尽(或涵盖)培训师所应该具备的职业素养,而且,素养本身也没有确切的标准尺度。所以,持续改进,并且建立更多更好的职业习惯,必定是培训师的日常功课之一。

廖信琳

廖信琳