一、特征——外忧内患

曾几何时,一只皮包,一桌酒席,一份厚礼,一次考察,引多少关键人物竞折腰,工业产品订单多多。

然今朝兮,政府反腐,企业拒腐,招标公开,价格透明,多少订单付诸东流。

工业品营销困境重重的原因,一方面是产品同质化导致竞争激烈、价格走低、费用增大、回款艰难、风险多多;另一方面是资质证书要齐全、技术标准更苛刻,交货期要短、产品质量要求高、关系还得要到位……中国工业品营销已经进入产品同质化、价格市场化、成本透明化、关系隐性化的“四化”阶段。

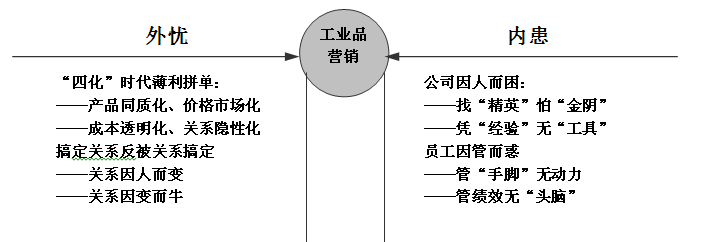

工业品营销四面楚歌,工业企业营销管理外忧内患,如图1-4所示。

图1-4 工业品营销现状

(一)外忧

我国工业企业营销的外忧主要来自两个方面:一个是市场趋势,即“四化”时代薄利拼单;另一个是销售惯性,即搞定关系反被关系搞定。

1.市场趋势——“四化”时代薄利拼单

中国虽然是工业品的制造大国,但还不是制造强国或者创造大国。由于技术水平和经济实力的限制,国内很多企业在产品研制方面几乎是全面采用“拿来主义”,用仿制替代研制,什么产品畅销就仿什么。于是,大厂仿制国外的,小厂仿制大厂的,工业产品同质化问题十分严重。不同品牌的同一类产品,在外观设计、理化性能、使用价值、包装与服务、营销手段上相互模仿,以致产品的技术含量、使用价值逐渐趋同。

另外,工业产品的价格逐渐市场化,由市场需求说了算,工业企业往往会根据市场需求进行竞争定价。而与此同时,产品的成本又是十分透明的,铜、铝等原材成本的价格更是有据可查,想隐瞒都不可能。当然,在政府反腐、企业拒腐的环境下,想通过“关系”获得暴利也是不太可能的了。在产品同质化、价格市场化、成本透明化、关系隐性化的情况下,工业企业被迫薄利拼单。有些企业试图从产品差异来突围,却发现差异利润很难获得。要有产品差异势必需要研发的大投入和随之而来的市场推广的大投入,姑且不说成功的难度,即便成功了,迅速模仿和复制也会使得这一差异优势快速减弱。

2.销售惯性——搞定关系反被关系搞定

产品差异难行,大多数企业就从关系差异着手,其销售惯性就是搞定关系,干脆把工业品营销等同于关系营销。业务人员的主要任务就是搞定关系,而且这种关系大多是业务人员个体与用户相关人员个体之间的关系。当业务人员和用户相关人员有一方发生人员更换时,这种关系就会出现变化,这也就是所谓的“关系因人而变”。也正因如此,业务人员和用户相关人员变得很“牛”,业务员把持“关系”要挟公司;用户相关人员拥有“关系”制约公司的情况也就出现了。倘若“关系”都被一一搞定,仔细算账,到最后公司的利润也被“搞定”了。

市场趋势使得利润逐步减少,销售惯性使得费用逐步加大,一小一大势必造成工业企业营销的外忧。

(二)内患

工业企业的营销内患大致可以总结为两大方面:一个是公司层面,公司因“人”而困;一个是员工层面,员工因“管”而惑。

1.公司因“人”而困

笔者接触到的工业企业,无不为找不到合适的营销人员而困惑。一方面,他们总是在苦苦寻觅所谓的销售精英,却总是收效甚微,即便费尽心思找到了精英,重“金”伺候还未必有高业绩,稍有不慎他们还会“阴”阳怪气、暗度陈仓,“精英”变“金阴”,金钱的“金”,阴险的“阴”。另一方面,精英们更依赖于过去的经验和关系,不愿意或者不会运用工具,无法将日常经验提炼成知识并与更多的业务人员分享,如此就会使营销越来越依赖经验和关系,使得精英更金贵,从而形成公司越来越缺人的恶性循环。

2.员工因“管”而惑

工业品营销在某种程度上是建立在人与人关系上的公司与公司之间的交易,销售过程较为复杂,其管理难度很大。管“手脚”则无动力,某些公司对营销人员管得太紧太细,员工也就失去了动力;管绩效则无“头脑”,很多公司管员工的业绩,而影响业绩的最大因素却是公司领导们制定的政策,无“头脑”却要有业绩,这个要求让员工们无所适从、浑浑噩噩。

找人难,管人难,一个“人”、两个“面”勾勒出工业企业营销的内患。

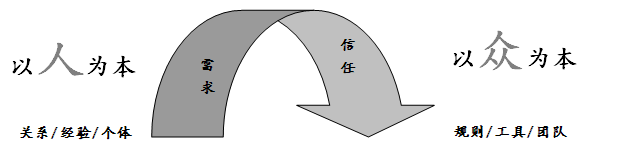

二、对策——从“以人为本”到“以众为本”

“以人为本”,也就是以关系和经验为主导,以个体为主体展开工业品营销。这个观点认为人情就是订单,于是将“搞定”作为工业品营销的撒手锏。一切以个体的“人”为根本出发点,公司给营销人员充足的资源,以满足用户相关“人”的个体需求,从而建立营销人员个体与用户相关人员个体之间所谓的人际关系;或者借助、依赖销售精英们既有的经验和人际关系来达成订单。

然而,工业品营销是企业与企业之间发生的理性的交易,用户的采购行为是专业、理性、注重程序的,并且十分强调成本分析与风险控制。因此,工业企业的营销也必须是团队的、专业的,而非个体的、关系的。满足用户的需求是一个基本必要条件。营销成功的根本是赢得用户的信任,并持续建立这种信任关系。个体之间的人际关系不足以支撑企业与企业之间的信任。

由此可见,“以人为本”是工业品营销外忧内患的罪魁祸首。在人情已不再是订单的今天,要突破营销困境,企业就必须从“以人为本”转向“以众为本”,如图1-5所示。

图1-5 工业品营销转型

从一个“人”到三个“人”的“众”,也就是从个人到团队。,三个人要形成一个团队,必须有一定的规则和工具。“以众为本”,也就是以规则和工具为主导、以团队为主体来展开工业品营销,其核心是构建基于信任导向的中国特色工业品营销管理体系。工业品营销要实现从“以人为本”向“以众为本”的转变,必须要在以下三大方面努力。

1.从个体向团队转变

企业首先应建立团队模式,改变考核方式,变单打独斗为团队作战,实现从个体向团队的转变。目前,很多工业企业在营销过程中,习惯依靠销售精英的力量。企业依靠营销总监,营销总监依赖营销经理,而营销经理就指望一个个的销售人员——这种模式在中国目前的工业企业中是常见的,也是十分可怕的。因为个人的力量是有限的,自身一个人的力量,不但难与同行相抗衡,而且也会增大公司的风险。

工业品营销是团队营销,团队营销构建立体关系:一线营销人员与用户的一线使用者等基层人员构建“线人”关系;营销主管与用户的执行层构建“倾向”关系;营销高级管理者与用户的决策者等构建“共赢”关系,与影响者构建“催化”关系。所以,工业企业应该以团队为主体来展开营销工作,形成从公司到营销部门、从营销总监到普通销售员的立体营销模式,增强一线销售人员之间的经验共享、营销部门与公司后台支持部门之间的信息互通和协同作战。营销人员“小米加步枪”的地面作战,加上公司“飞机加大炮”的空中支援——只有通过这样强大的火力攻击,企业才可能攻城拔寨,无往不胜。

2.从经验向工具转变

企业“以人为本”,看重的就是个人的经验,依赖的是销售人员个人的经验和资源。客户公关成功与否企业没底,销售业绩完成与否企业没数。而销售人员也是凭经验、凭感觉做销售,没有策略规划和市场计划,做一单算一单。客户公关、企业介绍、产品推介等都是由其凭经验随性介绍,没有统一的说法。销售人员说得天花乱坠,但难有说服力。

企业要“以众为本”,提供统一的营销工具,比如:营销策略指导、区域作战计划、品牌道具、销售话术等。同时,企业还要对员工进行基本功训练,比如:把握自身优势的武器——FAB、激发潜在需求的武器——SPIN、赢得客户信任的武器——AT法则等。企业应提供统一的营销工具,并通过系统的基本功训练使销售人员思想统一、步调一致,做事有方法、上阵有弹药。

3.从关系向规则转变

“以人为本”的工业品营销往往是建立在以个人为基础的关系之上。这关系既有销售人员个人的关系,也有企业的关系资源为销售员所用的变现关系。但不管是个人的关系,还是企业的关系,这种建立在关系基础上的营销都是不可靠的,企业随时都有因关系的变化而丢失订单,甚至丧失合作关系的风险。而“以众为本”的工业品营销就是要以团队为主体,通过合约等形式建立规则,形成基于公司与公司信任的企业级立体合作,从而有效化解因个人的变动、关系的变化带来的风险。

建立规则就是界定什么该做,什么不该做,以及制定全体成员共同遵守的可以接受和能做到的标准。在企业的管理当中,规则又常常表现为程序和制度,管理文件通常都是程序和制度,比如:质量程序、客户接待程序、下单程序、发货程序、合同制度、大客户制度等。企业当中几乎所有的事都必须要程序化:这件事该怎么做、按什么标准做、按什么步骤做、用什么方法做、达到什么样的指标,等等。同时,这些规则通过制度被固化下来,由员工共同遵守。

规则是严肃的,遵循规则时有三条基本原则,简称“三化原则”,第一是僵化,规则一旦定下来,员工就要僵化地去学习、去执行,不找理由和借口;第二是优化,员工要在执行过程中发现问题、总结问题、解决问题,优化规则,使规则更趋合理;第三是固化,规则经过一段时间的运行和优化后,就要固化下来,不能总是变来变去,朝令夕改。

李洪道

李洪道