图6-4就是依托需求三角模型,重新规划的用户购买路径图。

图6-4 用户购买路径图

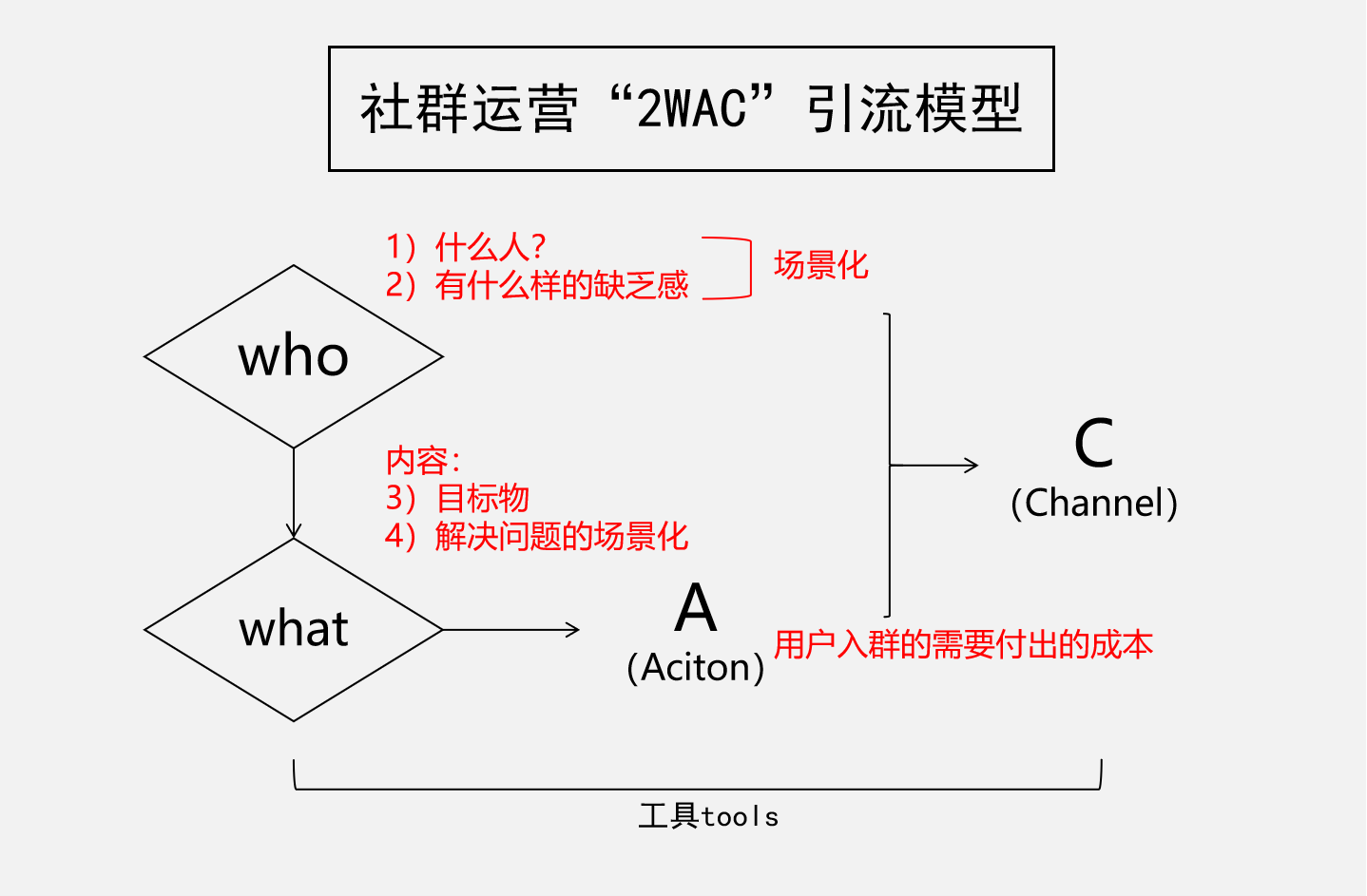

在社群引流阶段,我们要做的就是引发用户的关注。用需求三角模型来理解,就是整个社群引流部分,核心就是要想办法激发用户潜在的缺乏感。比如在明确WHO这个问题的时候,就是要先明确目标用户是谁,这类人会有哪些缺乏感,然后通过场景化的形式把它描述出来。之后WHAT就是我们能提供什么,这里的内容并不是讲清楚目标物是什么,而是让用户意识到,当他拥有了这个之后会有什么样的改变。通过前后场景化的对比,来突出目标物与缺乏感之间的关联性。

在激发用户缺乏感的时候,我们需要意识到营造的这种缺乏感,与我们的产品,也就是目标物之间需要注意三个方面:

第一点:目标物太小,而激发的缺乏感太大。比如一个买瑜伽垫的,利用全民焦虑这种现象,说什么改变世界从改变自己开始,这种带有全社会性质的现象,造成的缺乏感是很难用瑜伽垫来解决的。

第二点:目标物太大,而你激发的缺乏感过小了。比如多功能早餐机,每天可以帮用户省下10分钟,从而让你每个清晨都变得很从容。这种内容对于用户来说,吸引力是远远不够的。

第三点:目标物与缺乏感之间的关联性不强。

其实,这三点归根结底就是一个词:匹配性!不知各位是否看过一个综艺节目叫作《奇葩说》,里面的辩手在辩论的时候,最后都会做一件事——上价值。其实,我们在营造或者说刺激用户潜在缺乏感的时候,其实就是想办法把我们的产品/服务上一个价值。而价值不能是为了上而上,至少需要跟我们的产品是关联的、相匹配的。这就是现在知识付费这么火的一个原因,因为这类产品最容易上价值,也能最大限度地激发用户缺乏感的。不管是实物类产品还是虚拟类的产品,都是一样的道理。

不详

不详