很显然,包括培训师在内的任何人,在人类已有的,以及将来不断累积的知识面前,除了感叹自己渺小如沙的卑微外,恐怕还会生出许多的惶恐。因为哪怕穷其一生,一个人的知识储备(量)都很难越过“自己那个世界”——作家普玄在非虚构小说《疼痛吧指头》中的一段话,有对“自己那个世界”的精彩描述,请允许我摘录如下:

……我忽然明白了一个道理,我们能问候的事物连接在一起构成了我们的世界。……这就是我这几十年的世界。

……我的亲人,朋友,同学,同事,关系不好的人,讨厌的人,仇人,这是我的周边,这是我的世界。我们的朋友敌人仇人恶人,也是我们的世界。他们离我们这么近。我们天天和他们相处。

我们口里的词汇,我们说的话,就是我们的世界。

……我们的世界的边界现在是我们的语言,我们语言的范围,但是往前追溯,我们语言的范围是我们的行为、交往、阅读,是这些共同构成的。

我们不能莫名其妙地向一个不认识的人问好,向一个不熟悉的事物问好,我们能够问好的就是我们的世界。

……但是我们可以用我们的语言探索世界。

……在那个大年三十的夜间,在浓雾弥漫的途中,在我和儿子一直对话的过程中,我的大脑灵光屡现。我要和儿子继续探索,我们探索他的世界,其实也在探索我自己的世界。

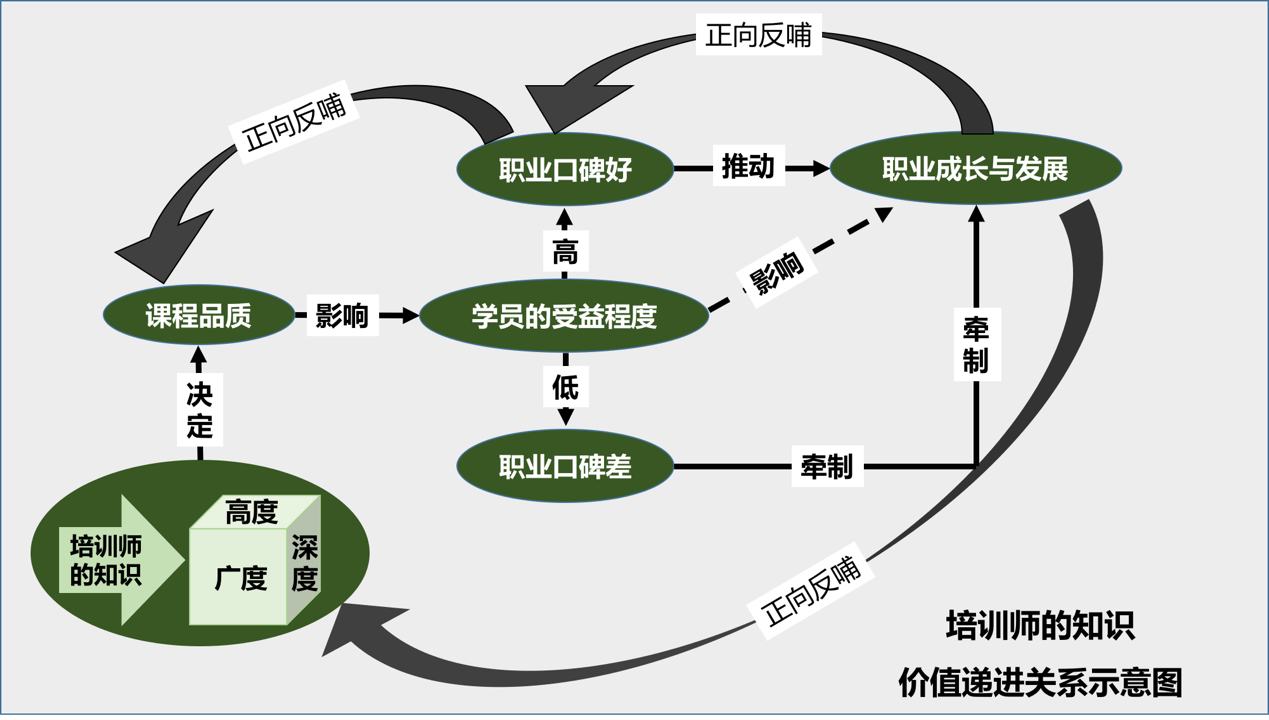

借用这段话想表达的意思是,培训师需要通过积累更多的知识来拓展“自己那个世界”的边界。因为在作者看来,知识对于培训师来说,至少包含四层呈递进关系的作用和价值:

第一个层面,培训师所掌握知识的广度、深度及高度,直接影响课程的品质。

俗话“给人一杯水,自己要有一桶水”正是这个意思。具体来说:

广度是指所涉及知识的范围(畴)。虽然每位培训师都有自己擅长的课程领域,但是,如果仅仅局限在课程领域内的知识体系内,即便足够熟稔,也常常会在阐述某些概念、观点或者理念的时候,出现捉襟见肘的尴尬局面,更有可能陷入循环论证的泥沼之中。

比如:职业礼仪类的课程,如果仅仅局限在礼仪的知识范畴,或许可以向学员讲清楚甲乙丙丁,甚至子丑寅卯,但是,如果缺乏一些相关的民俗、历史、哲学,乃至宗教方面的知识积累,恐怕学员只能停留在“只知其一,不知其二”的表面层次上。

深度是指某一知识点背后层层深入的因果链条和逻辑推导过程。知识的深度直接影响学员在学习过程中能否达到“知其然,更知其所以然”的状态。

知识的高度,影响的是学员所学知识能否在不同层级的实践场景中灵活运用,能否建立系统观念和全局观念。

所以,培训师只有不断扩展自己的知识广度、挖掘知识的深度、构筑知识的高度,才能够确保更好的课程品质。

第二个层面,培训师的课程品质直接影响学员的受益程度。

学员的受益程度主要表现在学员对所学知识的接受、认同程度,而接受、认同程度又受制于学员对知识的理解和判断,更取决于学员是否进入自主思考的空间。这一思考空间的大小,恰恰受到培训师所掌握知识的广度、深度和高度构成的空间的限制和影响。

以职业礼仪类课程为例,如果培训师的知识只是局限在“职业”和“礼仪”的范畴,学员的受益程度也会受到局限——只能依葫芦画瓢,照搬照抄,但凡场景、情境发生变化,就会茫然不知所措——类似的尴尬在现实中屡屡出现,作者就不再一一列举了。

第三个层面,学员的受益程度直接影响培训师职业口碑。

从某种程度上说,培训师是口碑依赖度相当高的职业——学员的受益程度是评价一名培训师职业水平高低的关键,甚至是唯一指标。也就是说,学员的受益程度与培训师职业口碑的好坏是一对高强度正相关关系。

第四个层面,培训师职业口碑的好坏最终直接影响其职业的成长与发展。

所谓“圣人不积,既以为人,己愈有;既以与人,己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。”(语出老子《道德经·第八十一章》)老子的这个训勉值得培训师细细琢磨。

上述四个层面的作用和价值,可以用图8-1来表示。

图8-1 培训师的知识价值递进关系示意图

培训师的知识积累,最终会影响到自身的职业成长与发展,而职业的不断成长与发展又会促进培训师积累更多的知识。

由此,作者建立了一个培训师知识管理的价值流转示意图,如图8-2所示。

图8-2 培训师知识管理的价值流转示意图

接下来的问题是,培训师到底应该如何做好知识的积累,以及如何提高积累知识的效能?回答这个问题的思路与过程,应该就是培训师知识管理的本质与内涵。

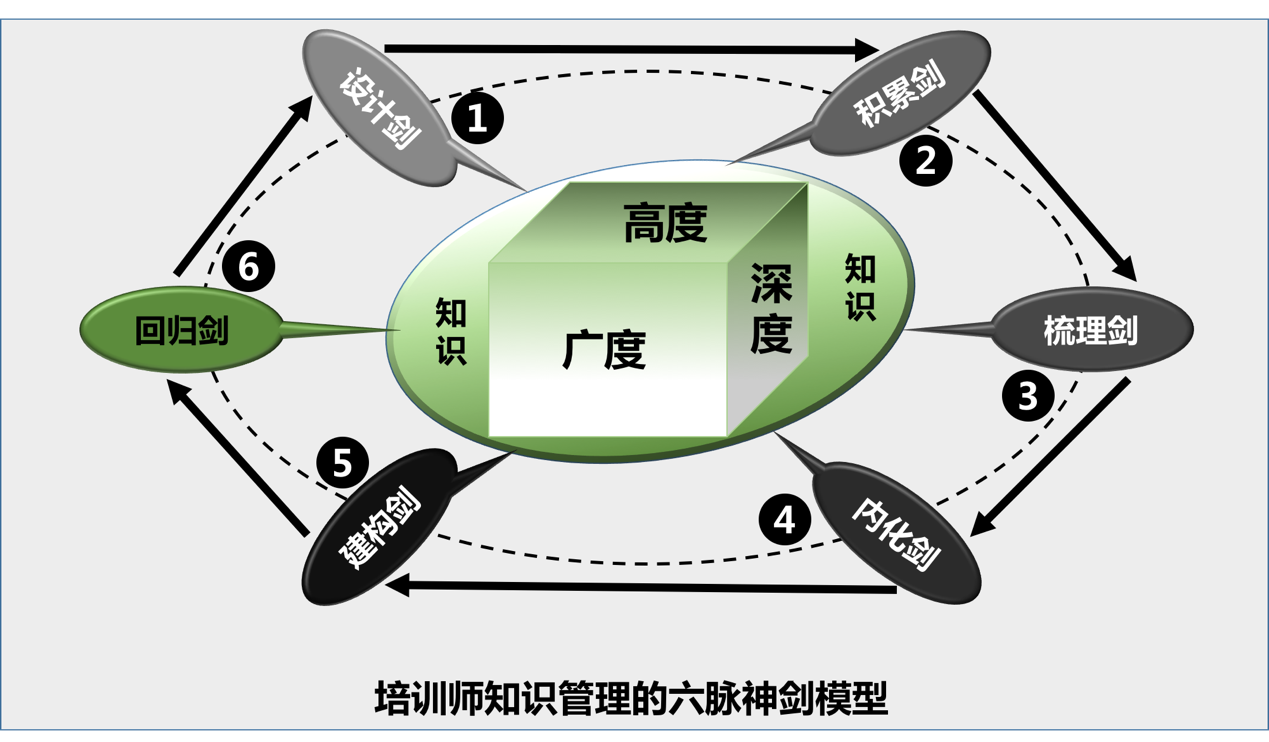

前面已经提到培训师的知识需要考量广度、深度、高度三个维度,作者依照自身的实践经验,建构了一个培训师知识管理的六脉神剑模型,如图8-3所示。

图8-3 培训师知识管理的六脉神剑模型

培训师的知识管理,从第一步的设计开始,直到第六步的回归,中间需要经过积累、嬗变、内化、建构等环节,形成一个完整的闭环。与此同时,知识的积累又是一个不断循环提升的过程。

正所谓:

弱水三千喻知识,只取一瓢但称奇;

广度深度加高度,如是三者且为师。

六脉神剑来管理,品质口碑好助力;

设计积累加梳理,内化建构回归一。

廖信琳

廖信琳