作为个体行医的主要承载机构和组织形式,诊所在我国的发展历程反映了我国医务人员自由执业的情况。随着宏观经济体制改革和政府对医疗卫生领域治理思路的变迁,我国个体诊所逐步在20世纪90年代开始发展。

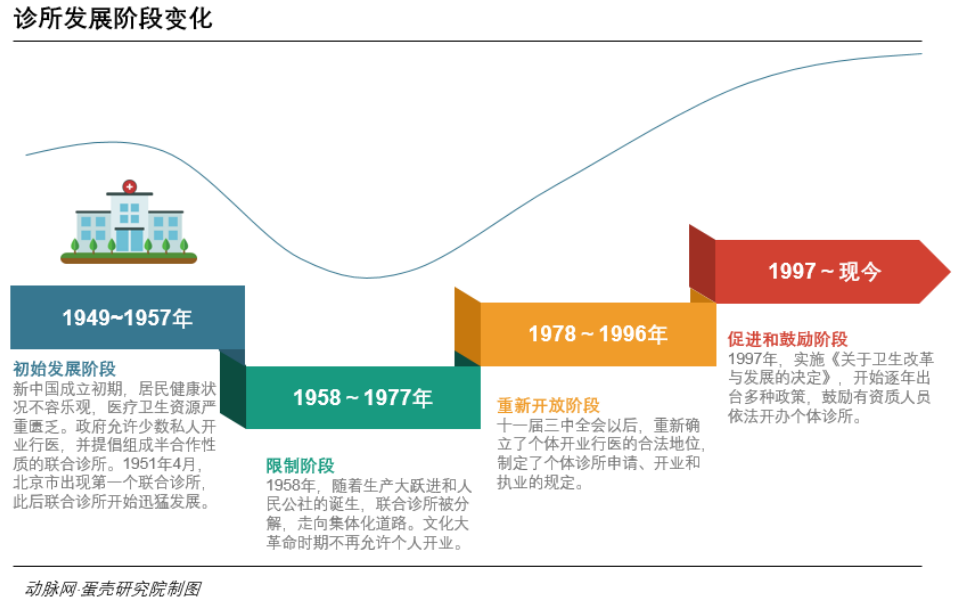

图1-1 诊所发展阶段变化

如图1-1所示,我国诊所发展一共经历了四个阶段,分别是1949 -1957年的初始发展阶段,1958-1977年的限制阶段,1978-1996年的重新开放阶段和1997年至今的促进和鼓励阶段。进入21世纪后,政府已经意识到个体诊所在就医格局中的重要作用,诊所将成为我国基础医疗机构的重要补充。诊所的监管措施也在逐步细化,同时推出了非常多的措施鼓励有资质的人员依法开办个体诊所。

1994 年的《医疗机构管理条例》开始鼓励多种形式兴办医疗机构,明确开办医疗机构的申请条件、开业程序和职业要求等。从 1997 年至今,卫生政策一方面强调了个体诊所的重要性,鼓励社会投入的态度更为明确和坚定,为诊所的发展提供了有利的政策环境。另一方面,在监管政策上也更为细化,实行医疗机构分类管理、放开营利性医疗服务价格、两次调整税收政策等。

新医改从最初启动以来,一直坚持鼓励社会办医。早期的社会办医主要讨论和关注的焦点是民营医院、专科医院和综合医院。这些医院虽然一定程度上能够提高医疗市场的竞争,但是在解决医疗资源配置,合理的就医秩序方面作用有限。而个体诊所作为基层医疗机构的补充,能够有力地助推基层医疗的发展,解决居民的实际需要。

在2017年5月23日,国务院发布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》(以下简称《意见》),再次强调了社会办医对满足多层次医疗需求的重要性。《意见》鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构,促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营,同时对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。连锁经营医疗机构可由总部统一办理工商注册登记。对符合规划条件和准入资质的社会办医不得以任何理由限制,个体诊所设置不受规划布局限制。这对个体诊所、连锁诊所兴办中常见的审批难进行了大幅度的松绑,2018年诊所数量因此大幅度增加。

由于国家对诊所发展的政策支持力度极大,激发了社会投入的热情,使得诊所数量迅速增长。未来10年,随着医院门诊服务比例向基层转移,基层医疗市场规模将达到3万亿家以上,增速超20%。同时监管政策逐步细化,不仅包含诊所设置、人员准入方面,还涵盖了医疗服务处理、器械消毒等方方面面,促进了诊所行业的健康有序发展。

据国家卫健委公开数据显示,截至2018年年底,我国诊所(医务室)228019家,比2017年增长16447家,在所有的医疗卫生机构类型中增长数最多,可以看出“诊所热”依旧。

中国个体诊所数量虽多,但普遍质量不高,呈现“小、乱、差”的局面。单点独立运行的个体诊所生存将会变得越加困难,只有实现诊所的规模化、规范化、连锁化、品牌化经营模式,才能求得生机。另外,民营资本进入诊所领域,会起到“鲶鱼效应”,对于激活市场竞争,推动民营医疗市场的服务水平和质量的提升有非常大的帮助。

动脉网

动脉网