如果把自我管理体系看成一个人体的健康生命运行系统,那么将情绪管理比喻成神经系统一点也不为过,因为“神经系统(nervous system)是人体内起主导作用的系统。……能协调体内各器官、各系统的活动,使之成为完整的一体,并与外界环境发生相互作用“——情绪管理对自我管理的其他方面(即健康、时间、精力、欲望、目标、知识、能力、人际、行为等)也有类似的作用。

关于“情绪”的确切含义,心理学家还有哲学家已经辩论了100多年。

其中,《牛津英语词典》的解释是,“心理、感受、激情的激动或骚动,任何激烈或兴奋的精神状态”。

而《心理学大辞典》则认为,“情绪是有机体反映客观事物与主体需要之间的关系的态度体验”。

更多的相关资料表明(以下内容由作者参照网络共享资料整合而成):

尽管关于情绪定义的表述在20种以上,但都承认情绪是由以下三种成分组成的:

(1)情绪涉及身体的变化,这些变化是情绪的表达形式。

(2)情绪涉及有意识的体验。

(3)情绪包含了认知的成分,涉及对外界事物的评价。

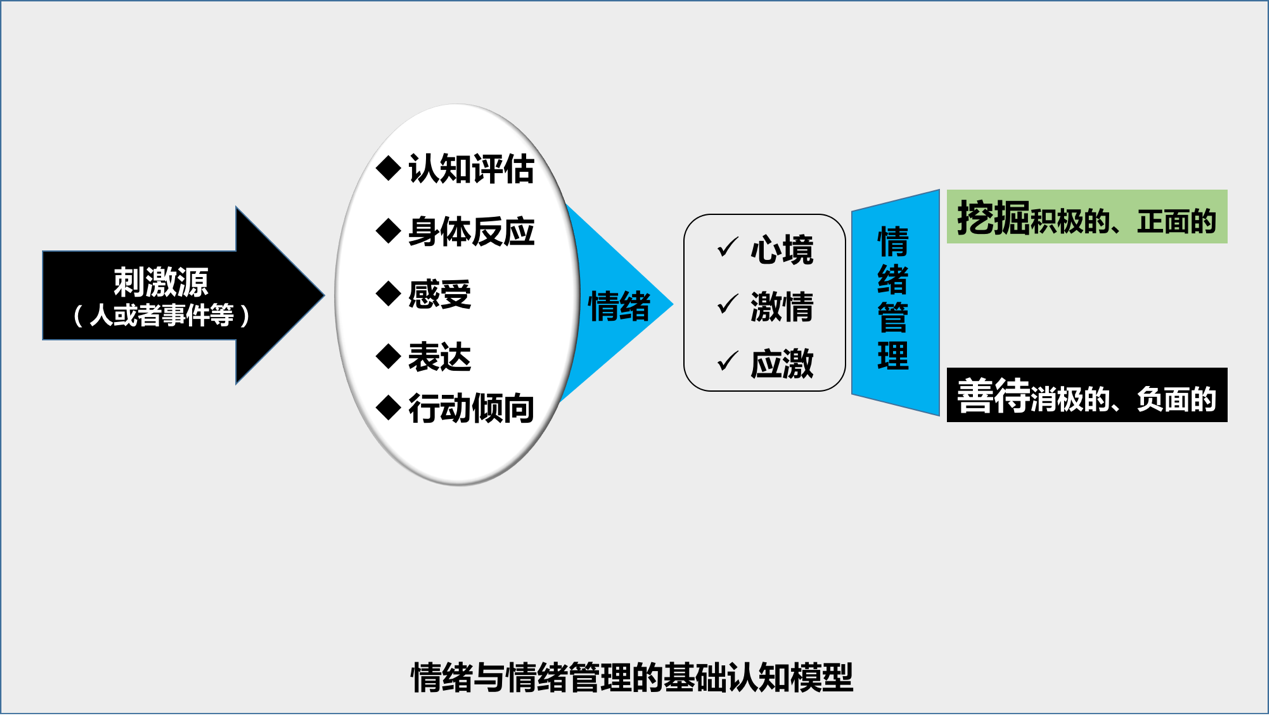

同时,情绪构成理论认为,在情绪发生的时候,有五个基本元素必须在短时间内协调、同步地进行。包括:

(1)认知评估:注意到外界发生的事件(或人物),认知系统自动评估这件事的感情色彩,因而触发接下来的情绪反应(比如:看到心爱的宠物死亡,主人的认知系统把这件事评估为对自身有重要意义的负面事件)。

(2)身体反应:情绪的生理构成,身体自动反应,使主体适应这一突发状况(比如:意识到死亡无法挽回,宠物的主人神经系统觉醒度降低,全身乏力,心跳频率变慢)。

(3)感受:人们体验到的主观感情(比如:在宠物死亡后,主人的身体和心理产生一系列反应,主观意识察觉到这些变化,把这些反应统称为“悲伤”)。

(4)表达:面部和声音变化表现出这个人的情绪,这是为了向周围的人传达情绪主体对一件事的看法和他的行动意向(比如:看到宠物死亡,主人紧皱眉头,嘴角向下,哭泣)。对情绪的表达既有人类共通的成分,也有各地独有的成分。

(5)行动的倾向:情绪会产生动机(比如:悲伤的时候希望找人倾诉,愤怒的时候会做一些平时不会做的事)。

情绪可以被分为与生俱来的“基本情绪”和后天学习到的“复杂情绪”。

按照情绪发生的速度、强度和持续时间对情绪的划分可将情绪分为心境、激情和应激三种:

(1) 心境。心境是一种微弱、弥散和持久的情绪,即平时说的心情。心境的好坏常常是由某个具体而直接的原因造成的,它带来的愉快或不愉快会保持较长的时段,并且把这种情绪带入工作、学习和生活中,影响人的感知、思维和记忆。愉快的心境让人精神抖擞、感知敏锐、思维活跃、待人宽容;而不愉快的心境让人萎靡不振,感知和思维麻木、多疑,看到的、听到的全都是不如意、不顺心的事物。

(2) 激情。激情是一种猛烈、迅疾和短暂的情绪,类似于平时说的激动。激情是由某个事件或原因引起的当场发作,情绪表现猛烈,但持续的时间不长, 并且牵涉的面不广。激情通过激烈的言语爆发出来,是一种心理能量的宣泄,从一个较长的时段来看,对人的身心健康的平衡有益,但过激的情绪也会使当时的失衡产生可能的危险。特别是当激情表现为惊恐、狂怒而又爆发不出来的时候,全身发抖、手脚冰凉、小便失禁、浑身瘫软,就得赶快送医院。

(3) 应激。应激是机体在各种内外环境因素及社会、心理因素刺激时所出现的全身性非特异性适应反应,又称为应激反应。这些刺激因素称为应激源。应激是在出乎意料的紧迫与危险情况下引起的高速而高度紧张的情绪状态。应激的最直接表现就是精神紧张,指各种过强的不良刺激,以及对它们的生理、心理反应的总和。应激反应指所有对生物系统导致损耗的非特异性生理、心理反应的总和。应激或应激反应是指机体在受到各种强烈因素(应激原)刺激时所出现的非特异性全身反应。

参照上述相关说法,作者尝试建立了一个情绪与情绪管理的认知模型,如图7-1所示。

图7-1 情绪与情绪管理的认知模型

正如亚里士多德所言:“任何人都会生气,这没什么难的,但要能适时适所,以适当方式对适当的对象恰如其分地生气,可就难上加难。”据此,情绪管理指的是要适时适所,对适当对象恰如其分地表达情绪。

所以,有专家指出:

人类有几百种情绪,此外还有很多混合、变种、突变及具有细微差异的“近亲”。情绪的微妙之处已经大大超越了人类语言能够形容的范围。情绪不可能被完全消灭,但可以进行有效疏导、有效管理、适度控制。

情绪无好坏之分,一般只划分为积极情绪、消极情绪。由情绪引发的行为则有好坏之分、行为的后果有好坏之分。所以,情绪管理并非是消灭情绪,也没有必要消灭,而是疏导情绪并合理化之后的信念与行为。

对于培训师来说也是一样,所谓的情绪管理并非强行控制情绪,更不是消灭它,而应该是“适得其所、善尽其对”。因为无论积极、正面的情绪,还是消极、负面的情绪,都仅仅是可能引发某些行为的动机因素之一,真正的行为结果最终取决于我们能否主动挖掘积极、正面的情绪,以及能否谨慎善待消极、负面的情绪。

正所谓:

喜怒哀惧皆本能,纵有千种由此更;

无论积极或消极,实无对错自心生。

若要来把情绪管,不必控制非减增;

主动挖掘加善待,驾驭情绪论平衡。

廖信琳

廖信琳