有些事情能从冲击中受益,当暴露在波动性、随机性、混乱和压力、风险和不确定性下时,它们反而能茁壮成长和壮大。

——《反脆弱》纳西姆·尼古拉斯·塔勒布

塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)是笔者敬重的一位智者,他因为对2008年金融危机的精准认知(而非预测)而声名大噪。与其名著《黑天鹅》相比,他对事物反脆弱模式的阐发对职场人士有更多启发(虽然《黑天鹅》和《反脆弱》的思想一脉相承),因此,笔者将反脆弱思维单独拿出来做参考。

所谓反脆弱,简言之,就是从不确定性中获益。例如,你所著的书被梵蒂冈教皇列为禁书,没想到书的销售量反而猛增;练武的人让人拿大棒击打自身,身体的抗击打能力反而提高。

反脆弱思维可以在五个方面给管理者以直接启迪:

启迪一:尝试用极限挑战给自己/团队制造压力,提升上限

这要从《反脆弱》这本书上提到的健身方法说起。想练就好身材,最有效和最省时的办法是挑战你的最大承受能力。书中说道:

“这是最有效和最省时的方法。该方法包括在健身房内先利用一小段时间专注于提高过去的举重纪录,也就是你曾举起过的最大重量,就像最高水位标记一样。这种锻炼以尝试超越纪录一两次为限,而不是把时间花在无聊而耗时的重复尝试上……在拉着器械把手提起330磅重量等级(即模拟搬起石头齐腰平)后,我会去休息,而且确信我的身体已经预测到下一次我可能需要提起335磅的重量……一次举起100磅带来的好处要比分两次、每次举起50磅带来的益处更多,当然,也比一次举1磅、举上100次的益处多。”15

这是反脆弱的物性之一——在能够承受的范围内,冲击强、益处大。

团队也是如此,无论技术如何先进、专业技能如何稀缺、人心如何稳定,如果缺乏外部的强大压力/冲击力,团队就会慢慢习于平庸,一旦遭受业务上或者组织上的大挫折,可能就会一蹶不振。所以笔者经常建议管理者折腾自己的团队(在健康的前提下),包括给骨干人员压担子、设立极限指标。这样一旦挑战成功,团队/组织的上限就会提升。就像书中的例子所说,当你成功提起330磅的重量之后,你的身体会为下次挑战335磅做好准备。

当然,要在极限挑战之后让团队/组织有较长的恢复期,让压力有转变为信息的时间——反脆弱思维强调,压力即是信息。

启迪二:向死而生,时刻拥有危机意识

优秀的管理者和团队都应该有很强的危机意识。《反脆弱》书中讲到,有一对孪生兄弟,他们都住在大伦敦地区。一位是出租车司机,另一位是一家大银行的中层干部。开出租的兄弟虽然每天收入不稳定,但他能直面市场,随时调整自己的行为,其反脆弱性相当高;与之相对的是他的兄弟,看似极为稳定,但2008年金融危机爆发,直接终结了他以为能延续到退休的职业生涯——职场中人应该能从中汲取教训。

“向死而生”是学者陈嘉映在翻译德国哲学家海德格尔(Martin Heidegger)著作《存在与时间》时创造的词汇。其含义是人有诸多可能性,但有一个可能性必然发生,那就是死亡,人人都是向死而生。它强调人要追问“存在”,直面死亡(正视危机)从而珍视生存的价值。

许多管理者喜欢谈成就、谈表面光鲜的很多事情,比如关于远大的抱负、关于业务的远见卓识、关于管理的洞见、关于内部氛围的积极向上等等。笔者认为,谈这些没有问题,但管理者骨子里必须时时刻刻保持危机意识。华为总裁任正非在《华为的冬天》一文中说道:“十年来我天天思考的都是失败,对成功视而不见,也没有什么荣誉感、自豪感,而是危机感。也许是这样才存活了十年”16。任正非并非说说而已,2019年,美国政府将华为列入“实体名单”,对华为及其分布在26个国家和地区的68家附属机构实行推定拒绝(presumption of denial)的许可证审查政策——也就是说对华为的任何出口都假定会被美国政府禁止,除非从美国政府获得许可证——世界上最强大的国家开始狙击一家私营企业,华为遭遇大型危机!但华为的子公司海思半导体公司第一时间拿出备用方案,令美国的制裁没法一棒子打死华为。同时,华为全公司上下进入战时状态——某种程度上,美国政府的行动恰恰提升了华为的整体生存能力。

反脆弱思维明确告诉我们,如果管理者眼中只有取得的成就、缺乏危机意识,说不定达摩克利斯之剑落下之时,就是某人的职业生涯终结之日。

启迪三:减少过度管理,拥抱不确定性

美国管理学者哈默尔(Gary Hamel)在《哈佛商业评论》上说:“让我们解雇所有的管理者!”他认为,因为我们过度管理,在企业中充斥着不必要的管理层级和冗余的管理人员,阻碍了信息的快速流动——这些都是“管理税”——严重降低了企业管理的效率、挫伤了人的主观能动性。

成功的大中型企业容易陷入过度管理的大坑,其内部组织设计得过于精密,习惯于用原有的成功经验应对新的需求。在这些企业中,领导或者上级做了很多他(她)们不应该做的事情,按照塔勒布的说法,这是“系统性平整世界的凹凸不平”,费力而不讨好。这也是亚马逊创始人贝索斯(Jeff Bezos)强调“Day 1”的原因。

管理者如何拥抱不确定性呢?很简单,管理者应该放弃控制的欲望,将权力从手中下放到中层和基层(不是授权而是放权),让员工自行管理、自行组织。西方管理学界和心理学界多年来一直在用实验和实证的方式研究这种模式,研究表明,在科技创业企业中,员工更加需要掌控感,唯有如此,他(她)们才有自我驱动的意愿,这种意愿直接面向市场的不确定性,让企业充满活力,有效应对乌卡(VUCA)时代17的不确定性挑战,从波动和压力中受益,拉动企业飞速增长。

启迪四:允许犯错,为失败而喝彩

最成功的创新者认为,创新需要持续不断且迅速迭代的实验、测试、假设和支点,这意味着失败和错误率高的惊人、不可能有人第一次就做对。正因为创新的艰难,所以需要包容失败和迎接失败。

芬兰游戏公司Supercell(已被腾讯收购)是历史上最成功的游戏开发公司之一,它在全球推出的每一款游戏都是爆款(包括《部落冲突》、《海岛奇兵》等),2016年芬兰人缴纳个人所得税最多的十个人里,有七个来自Supercell。其CEO埃卡潘纳宁(Ilkka Paananen)在2019年的腾讯文创大会上讲到:“在开发过程中必然会遇到失败的产品,我们会毫不犹豫砍掉,每砍掉一个不成功的游戏,我们都会用香槟酒庆祝。”这种文化是鼓励创新、鼓励冒险最好的文化。同理,比Supercell规模更大的维尔福公司(Valve)也会定期举办活动来“庆祝”错误,同样取得了很好的效果。

从另一个角度看,失败真的是成功之母吗?

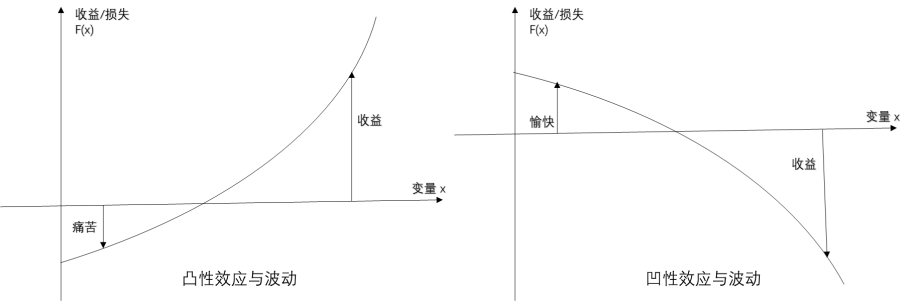

塔勒布不这么认为,他用两张图说明了波动后究竟是会有收益还是会有损失:

可以看到,只有在凸性效应的情况下,失败才是成功之母。

凸性效应和凹性效应都是非线性效应,当事物具有反脆弱性的时候,凸性效应起作用。Supercell的成功正是在于将开发游戏这件事打造成为一个具备反脆弱性的凸性过程(允许犯错、为失败喝彩、持续尝试)。

启迪五:试错、小步快跑、不断迭代

为了降低失败带来的风险,管理者需要试错、小步快跑和不断迭代。

首先,试错是有方向的。在一个远期目标比较确定的环境中(例如,满足某类型顾客的某种需求、达成某个指标),每次尝试都会使目标更接近,失败的尝试并非无用,而是会通过不断反馈和修正逐渐摸索出正确的方向。

其次,小步快跑的概念是连续的、细小的、局部的推进。这样的话,即使犯错风险也小,同时提升整体的反脆弱性。举个反例,某官僚机构从上到下指挥所有人进行一项投资庞大的科研计划,可以预计的是,一旦有较大的波动发生,就会产生全线崩塌的后果。

再次,迭代是无定向的。产品根据外部需求和环境不断调整,也许产品的某些版本是脆弱的,但通过不断迭代,这些脆弱的版本能够让最终产品具有反脆弱性(这与生命进化背后的逻辑相同)。

不详

不详