印度教是印度的第一大宗教,信徒占人口总数的83%。印度教是在继承古代印度吠陀教和婆罗门教的基本教义、并吸收佛教和耆那教以及各种民间信仰的基础上于公元4-8世纪形成的。印度教庞杂繁复,无所不包,一应俱全,是一个多种宗教信仰、哲学理论、祭礼仪式、生活习惯、风俗人情的混合体。

印度教的一个显著特点是“五多”:即宗教神明多、神明化身多、宗教教派多、宗教教规多、宗教经典多。

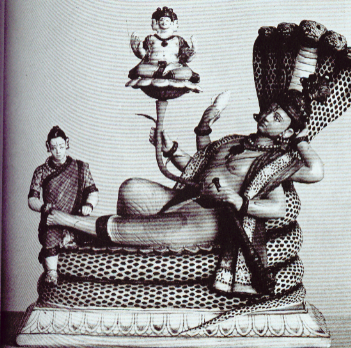

印度教神明体系庞大而复杂,大体可分3个层次。第一个层次是“超神”,即印度教所称的全能全智的中性神“梵”,或称“大我”,或称“宇宙灵魂”。它是隐藏在宇宙万事万物乃至诸神背后的“绝对实在”,是规定圣俗两个世界一切现象的原动力,既超越“此岸”又超越“彼岸”,没有人格化,没有任何属性,超越任何经验,无法用言辞描述。第二个层次是“梵”所显现的具体形态,即印度教的三大主神梵天、毗湿奴和湿婆。梵天是创造之神,既创造了好的东西,也创造了坏的东西,四个头面向四个方向,四只手各拿吠陀经、莲花、匙子、念珠或钵,坐在莲花座上,坐骑是鹅拉着的车。毗湿奴是保护之神,又称“遍入天”,肤色深蓝,四只手各拿法螺、仙杖、莲花和轮宝,骑在金翅大鹏鸟或巨蛇身上,肚脐上生出一朵莲花,并有美丽的配偶女神吉祥天女拉克师米及大地女神布弥天陪伴。湿婆是破坏之神,又称“青颈神”,居住深山之中,四只手,四个头,三只眼,狰狞可怕,身骑白色母牛,手持神枪、神弓、战斧和金刚杵,脖子发青,据说是为挽救地球吞下恶魔的毒药所致。第三个层次是人格化的自然物,即神明世界的“芸芸众生”,如太阳神、月神、地母神、母牛、神猿、龙蛇、菩提树、莲花以及男女性生殖器等。总之,印度教既是多神论又是一神论:它崇拜的神多到无以计数(有人说印度教徒崇拜4亿个神),可谓“多神”;同时它将宇宙万物都视为神,“宇宙皆神”“宇宙即神”,又可谓“一神”或“泛神”。

图4-1 毗湿奴

印度教神明变化多端,有无数“化身”。创造之神梵天的妻子“辩才天女”,即印度教的文艺女神,是梵天本人所创造的,其实也是他的化身。保护之神毗湿奴化身的数目一说是6种,一说是10种,一说是12种,还有一说是22种,从未有过确切的定论。印度教的教科书一般把毗湿奴的化身定为10种:鱼、龟、野猪、侏儒、人狮、持斧罗摩、英雄罗摩、勇者克里希那、佛陀释迦牟尼、白马。破坏之神湿婆也有许多化身,最常见的有:兽主、林加(男性生殖器)、舞王、苦行者、半女相、三面相、六手拜拉布等。湿婆之妻乌马女神即力量女神,也有20余种化身,如难近母、迦梨女神、德维、杜尔迦、米娜克希等女神,其中既有慈眉善目、满面春风的少女形象,也有狰狞可怖、口滴鲜血、手持利刃的恶刹面目。印度教神明变化多端的另一个表现是,同一个神具有许多不同的名字,湿婆和他的儿子究竟有多少个名字谁也说不清。总之,印度教的神灵形象可谓千变万化,变幻不定,神秘莫测:既有人有兽,也有半人半兽,还有神;既可人变神变兽,也可兽变人变神;即可一变多,也可多变一。这种神、人、生物、非生物之间神秘怪诞的互变,是泛神教世界的一大特征。

印度教由于对主神及其化身、配偶、子神和守护神以及教义的不同崇拜和信仰,导致了教派林立,繁复驳杂。毗湿奴教派有许多分支教派,其中主要的有4个支派:黑天派、罗摩派、札格纳特派、薄伽梵歌派。黑天派主要崇拜毗湿奴的化身黑天,即克里希那,盛行于恒河流域和孟加拉。罗摩派崇拜《罗摩衍那》中的英雄罗摩及神猴哈奴曼。札格纳特派是毗湿奴教派的重要支派,该派的突出特点是极端的宗教狂热及宗教仪式的豪华。薄伽梵歌派具有“众生平等”的思想,只要追求代表宇宙精神的“梵”,人人都可达到解脱的最高境界。湿婆教派也有很多分支教派,其中主要的有3个支派:乌马派、林加派、性力派。乌马派主要崇拜湿婆之妻即雪山女神乌马,她被视为降魔女神。林加派主要崇拜湿婆的化身林加即男性生殖器,象征他的创造力,该派否认《吠陀》权威,反对斋戒、祭祀和朝圣,主张男女平等。性力派主要崇拜湿婆之妻乌马的化身杜尔迦女神,该派公然提倡性欲。

印度教没有首尾一致、明确连贯的教义,教规礼仪复杂多样。印度教是崇尚神明的宗教,但也有无神论的理论;是禁欲的宗教,但也有纵欲的理论。印度教实行多种宗教仪式,有家庭祭祀和公共祭祀,有祖先祭、天神祭、精灵祭、水火日月雷电祭。札格纳特派的宗教礼仪豪华而狂热,在举行大祭时,很多教徒往往投身于载着札格纳特神像的车轮下,活活轧死,以为这样可以升天。性力派则把性交作为宗教仪式,主张借性力达到解脱,常常推选一位女子扮作女神,人们相信与其发生性关系可以达到与神合一的目的,男女信徒深夜实行“轮座”,即按宗教规定男女杂交。一个正统印度教徒一生要进行多种礼仪,一般有16圣礼:受胎礼、成男礼、分发礼、出生礼、命名礼、出游礼、哺养礼、结发礼、剃发礼、入法礼、归家礼、结婚礼等。

印度教没有像基督教《圣经》和伊斯兰教《古兰经》那样唯一的经典,而是信奉可以车载斗量的史书文献、神话传说。印度教信奉的经典,除了4部《吠陀本集》外,还信奉作为吠檀多哲学来源的数百种《奥义书》和《森林书》、可视为历史文献的《往事书》《摩奴法典》等几十种法典、《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》两大史诗及其片断《薄伽梵歌》、若干宗教圣人传记,以及印度教在发展过程中产生的其他大量经典著作。

印度教的另一个显著特点是“男尊女卑”。印度教男尊女卑、重男轻女:生儿子是父母的功德,女大不嫁是父母的罪过;没有儿子是最大的不幸,一个人死后必须由儿子举火焚尸,主持火葬仪式,死者才能升天托生。印度教男尊女卑体现在方方面面,要者有:童婚制、嫁妆制、神奴制、寡妇殉夫制。

印度教主张童婚。童婚基于宗教、经济和贞操观念。印度教最早的《摩奴法典》教诲父母:“女儿要在8至12岁完婚”,女孩早嫁遂成为神圣的宗教义务和父母的基本职责。如果女儿不能早早嫁出去,父母的宗教地位便受到影响,被认为犯了宗教忌讳。印度教徒都希望自己的孩子早婚,这样既履行了宗教义务,也减轻了嫁妆带来的经济负担,并避免了“红杏出墙”招致的麻烦。以前许多女孩子还在吃奶,便做了未婚妻,今天有的七八岁正在发育的女孩已经为了人妻。目前,印度有三分之一的县,女子结婚的平均年龄为15岁。

印度教盛行嫁妆制。《摩奴法典》规定:“媳妇如能带来充足的财富,女性受到尊敬,神就喜悦。一切愿望幸福的男人应该不惜一切代价继续供给女儿各种装饰品、衣物及食品”。嫁妆制遂成为提高和显示妇女地位的一种定制,也成为导致妇女悲惨命运的根源之一。女子出嫁必须陪嫁,嫁妆数额与日俱增,有的新娘因嫁妆少,过门后受到夫家种种嘲弄和折磨,甚至被丈夫或公婆活活烧死,也有的甚至结婚多年,是几个孩子的母亲,终因娘家无力补偿嫁妆而被迫致死。

印度教盛行神奴制,又称神女或神妓。这是一种古老的宗教习俗,又是一种隐蔽的卖淫形式。父母把所生的头胎女儿献给寺庙的神,让她同神结婚。这些女孩在寺庙里为祭神专事唱歌跳舞,同时打扫神坛,焚香点灯,侍奉神灵。于是,寺庙里的僧侣以及达官贵族就把她们作为情妇,神的侍女成了寺庙的妓女,随着时间的推移,她们成为公共妓女,谁付钱就侍奉谁。

印度教将贞节视为妇女最崇高的美德,一个女人今生只能结婚一次,而男人则可结婚无数次,寡妇必须坚守贞节,守寡至死,不能再嫁。寡妇被视为不祥之物,失去做人的权利:在家中忍受各种冷遇、责备和虐待,如牛马一般从事繁重的体力劳动;在社会上受到排斥,被人厌恶,失去一般已婚女子的各种待遇和权利,不能穿花色衣服、佩戴首饰,有的还剃光头发以别于常人。更甚者,印度教崇尚“萨蒂”制,即寡妇跳入焚烧其夫尸体的火中,活活把自己烧死,自焚殉夫。印度教认为,“萨蒂”制是妇女至高无上、无与伦比的高尚行为,这样可获得升天的机会。

印度教的再一个显著特点是“种姓制”。印度教的种姓制无异于人间藩篱,与生俱来,世代相袭,等级森严,世所罕见。它将人分为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗4个种姓,此外还有一个等外种姓,即“贱民”或“不可接触者”,实际上是第5个等级。种姓制自产生后不断分裂衍化,每一个等级都分化成许多更小的集团,即亚种姓,今日印度教中已有上万个亚种姓。种姓制表现出职业世袭、内部通婚、等级区分和社会隔离等特征。

各种姓有自己的传统职业,构成一个世袭的职业集团,世世代代从事某种固定不变的职业,不能轻易更改。婆罗门从事文化教育和祭祀,刹帝利从事行政管理和打仗,吠舍从事商业贸易和买卖,首陀罗从事各种手工劳动和农业,贱民从事最低下的工作。

各种姓有自己的通婚范围,构成一个严格的内婚制集团。只许在同种姓内部通婚,各种姓之间不许通婚。在特殊情况下,高级种姓男子可以与低级种姓女子结婚,这叫“顺婚”,但低级种姓的男子不能与高级种姓的女子结婚,这叫“逆婚”,否则高级种姓者被开除出种姓之外。

各种姓有自己的等级地位,构成一个森严的等级制度。其地位高低贵贱以婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗、贱民顺序排列。从事神圣高贵的宗教职业的种姓,其地位最高最优越;从事卑污下贱的肮脏职业的种姓,其地位最低最受歧视。

各种姓有自己的社交圈子,构成一个相互隔离的交往集团。种姓集团之间一般不交往,不在一起吃饭、饮水。只能吃同种姓或高于自己种姓的人做的“生食”,也可以吃低于自己种姓的人做的“熟食”。婆罗门做的任何食物其他种姓都可以吃,而首陀罗和贱民做的任何事物其他种姓都不能吃。

印度教的另一个显著特点是虔诚繁杂的主张。印度教主张“业报轮回”,认为善恶有因果,灵魂有轮回,生命并非以生为始,以死为终,而是在无穷无尽、无始无终地轮回。在现世行为良善者,其灵魂可入天国,从而得到解脱;反之则要堕入地狱,来世转生为贱民或畜类,遭受更深重的苦难。印度教主张“非暴力”,认为任何形式的暴力都是罪恶,精神、真理与道德的力量是不可抵抗的,它终将战胜一切邪恶和暴力。印度教主张人生有“五大债务”:即结婚生子,繁衍后代,以还“祖债”;每天敬神,举行祭祀,以还“神债”;学习授业,著书立说,以还“仙债”;招待客人,款待邻居,以还“人债”;饲养鸟兽,爱护动植物,以还“鬼债”。印度教主张人生有“四大目的”:即“法”,指宗教与宗教所规定的各个种姓的天职;“利”,指物质生活条件和财富;“欲”,指物质生活享受,特别是感官享受的情欲;“解脱”,指从物质现实中超脱出来,达到精神升华,脱离生死轮回的束缚。印度教主张人生有“四个阶段”:即“独居期”,25岁之前独居学知识做人;“家居期”,25到35岁成家立业;“林居期”,50到75岁离家入山,修身养性;“出家期”,75岁以后舍俗出家,四处漫游,乞讨为生,度过残年。

总之,印度教汇合了许多宗教体系和精神文化,内容庞杂,一应俱全。有人说,它既是有神论的宗教,又是无神论的宗教;既是禁欲主义的宗教,又是纵欲主义的宗教;既是一种宗教仪式,又是一种生活方式。马克思曾形象地指出,印度是一个淫乐世界与一个悲惨世界的结合,“这样奇怪地结合在一起的现象,在印度斯坦的宗教的古老传统里早就显示出来了。这个宗教既是纵欲享乐的宗教,又是自我折磨的禁欲主义的宗教;既是林加崇拜的宗教,又是札格纳特的宗教;既是和尚的宗教,又是舞女的宗教”。印度教对印度人生活的方方面面产生了持久而深刻的影响。

笔者2005年、2013年、2018年在印度进修、讲座和开会期间,切身感受到了宗教影响的无处不在。每家房子里都摆有神龛,家人们按时拜神;公交车上摆着或挂着象鼻神,保佑出行安全;报纸上的征婚广告里,首要征婚条件就是种姓要求,等等。

印度有许多有名的各具特色的印度教神庙,下面简要介绍笔者参观过的几处印度教神庙。

拉克希米·纳拉扬神庙建于1622年,1933-1939年由比拉家族重建,因此又称比拉庙。1939年由圣雄甘地为其揭幕,并提出任何种族和宗教信仰的人都可入内参观。拉克希米·纳拉扬神庙不仅历史悠久,且建筑风格独特,整个建筑富丽堂皇,色彩鲜艳夺目,气势宏伟壮观。外观以红黄色为主,底部是巨大的红色基座、中间是黄色的神殿、顶部则是三座紫红色高塔,这样的布局遵循了印度教庙宇典型的“前殿后塔”风格。尖顶的三座高塔上镶嵌着白色大理石浮雕和栏杆,整座建筑颇为气派。寺庙内供奉的主神为象征着财富、美丽和繁荣的吉祥女神Lakshmi和她的丈夫Narayan(即三相神中的护持者毗湿奴)。

卡朱拉霍神庙位于印度首都新德里东南约600公里的中央邦北部,印度教性文化最集中最完美的代表,也是千年前印度雅利安建筑艺术的杰出代表。卡朱拉霍神庙目前仅存25座,分东、西、南三大群落。在公元9~13世纪,卡朱拉霍曾是印度很有势力的昌德拉王国的都城,印度教在北方的重镇。公元950-1050年是王国的鼎盛时期,在方圆10公里的范围内建有85座壮观的印度教和耆那教石雕神庙,14世纪外族异教势力入侵并控制整个印度次大陆,摧毁了大部分神庙。卡朱拉霍性爱神庙因其独一无二的造型艺术在1986年被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。

阿克萨达姆神庙是印度新德里东郊的一组印度教寺庙建筑群,这组占地100公顷的印度教寺庙建筑群是由1万1千人用5年时间于2005年建造成的世界最大的印度教寺庙,载入了吉尼斯纪录,耗资20亿卢比(相当2亿人民币)。庙宇群内有2万多尊神像,包括:奎师那,西塔,拉姆,帕尔瓦蒂-马哈德夫,拉克西米-纳拉亚纳,Revati-巴尔拉姆,萨维特里,梵天,纳尔纳拉扬和Aksar-Purushottam等神灵。另外,还有数以万计的各种动物的精美雕像,草坪、花园和喷泉等点缀其间,配套有现代科技手段的展厅,全景画廊、电影厅等,是现代与传统的完美结合,用现代科技手法展示了古老的印度教文化和精神。

不详

不详