创新是医药企业持续成长的动力。近百年的现代医药产业的历史长卷中,从早期的磺胺、青霉素,到80年代的重组蛋白、单克隆抗体,再到当下的基因治疗、RNA干扰等,无一不在展现着技术创新对于产业变革的引领作用。

遗憾的是,在这些行业的创新里程碑上,中国的医药企业近乎全面缺位。

这样的困局在相当程度上源于“中国制造”的整体落伍。严格意义上,直到改革开放后,中国现代企业的发展才算真正开始起步。

从最早出口的火柴、五金等小物件,到后来的衬衣、袜子等劳动密集型产品,再到如今的家电、PC、通讯器材等技术含量不断增加的产品,中国制造和中国企业一样,在历经了30余年的不断成长之后,在诸多领域上取得了惊人的飞跃。华为、联想、海尔等一批优秀的企业,更是已然走在了国际同行的前列。

然而,相比起步较早的制造业,中国医药企业的追赶步伐则缓慢了许多。这样的差距主要是源于作为高新产业的代表,医药产业在技术、工艺等各方面相对其他制造业,需要的积淀要深厚得多。然而,正所谓厚积而薄发,经过多年的积累,一批快速成长的中国医药企业,逐渐开始拥有日益强劲的创新研发实力。

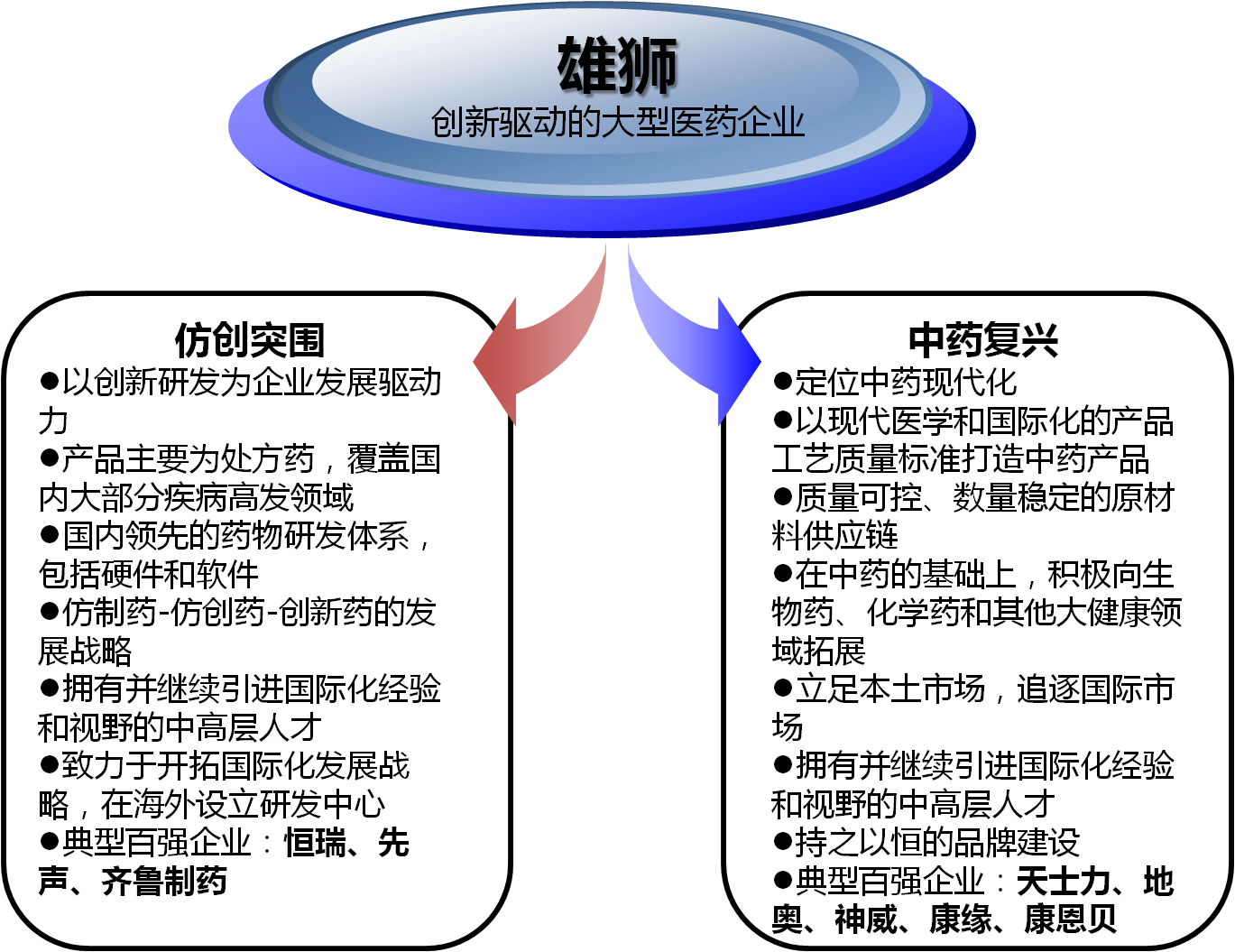

以恒瑞、先声等为代表的制剂企业借力中国本土医药市场的迅速增长和全球医药产业链转移的东风,循着“仿制--仿创—创新”的道路,在短短的20年里实现了脱胎换骨的成长,并开始以崭新的面貌面向全球市场扬帆起锚。而以天士力、神威等为代表的中药企业,正在致力于将中国传统医药的精髓与现代医药科技相结合,打造出符合国际标准的现代中药,并进一步推向全世界。

正是在强力创新的推动下,它们有如逐渐抬头的雄狮一般,一步一步地登上全球医药产业的舞台,代表中国医药企业向世界宣告:医药产业的中国制造到中国创造,开始了。

仿创突围:日本模式的中国再现

放眼当今的全球医药产业,日本在历经了30余年的飞速发展后,已然开始与欧美同行并驾齐驱,成为了国际市场上的重要力量。而纵观其发展历程,核心正是研发创新驱动。

日本医药产业从80年代开始加速, 最开始也是从仿制起步。拥有一定的积累之后,一些优秀的日本医药企业开始进入仿创药的研发阶段,同时开启了国际化进程。通过设立海外研发中心,或是同欧美医药巨头合作,不断地学习、消化和吸收先进经验,并逐渐向开发完全自主创新药的目标发展。

正是这样循序渐进地进行产业升级,如今以武田制药为代表的一批优秀的日本医药企业,已经成功步入领跑者的行列,成为了全球知名的创新型医药企业。

在中国的医药企业中,高举创新大旗的恒瑞,无疑是日本模式最为成功的实践者。得益于其优秀的表现,恒瑞也经常被业内外誉为中国的武田制药。

切入重磅治疗领域,专注研发,渐进升级

90年代初,年仅32岁的孙飘扬在接手彼时的连云港制药厂后,就开始调整企业的产品结构。为了走出诸多药企低端、同质化竞争的困境,孙飘扬决定以开发新药为突破口,将主要目标锁定抗肿瘤药和麻醉药。正是这些治疗领域广阔的市场、高附加值的产品和丰厚的利润保障了日后恒瑞足够的增长空间。

在企业不断发展的过程中,恒瑞对研发一直予以了超乎寻常的重视。早在1992年,恒瑞就曾以120万的价格,从北京的科研单位购买了新药异环磷酰胺,3年之后这一抗肿瘤新药被获准上市。而另一方面,从简陋的实验室、设备和寥寥几个技术人员开始,恒瑞的自主研发亦开始起步前行。

经过多年的经营,恒瑞陆续创建了连云港、上海、美国和成都四大研发基地以及北京的医学部。时至今日,恒瑞已然拥有了从化学工艺优化、新制剂开发到新药创新和申报各环节一体化运作的强大能力,国内医药企业无出其右。除了高质量的全流程研发平台和人才资源,深厚的研发经验积累也使得恒瑞新药研发不断提速。

在研发费用上,恒瑞从来不吝投入,其研发收入比例一直保持在8%以上,不但远远高于国内平均水平2%,而且接近了国际中型制药企业的水准,这是其强大研发实力的保障。

在发展路径上,恒瑞非常务实的选择了从仿制起步,并以国外的重磅炸弹产品的首仿为主要目标,先通过进口替代,迅速抢占市场,获取利润。当科研实力、营销体系有了足够积累后,再向仿创结合转型,并在此过程中,进一步积累、扩大自身实力。2011年上市的艾瑞昔布,标志着恒瑞的创新能力进入了新的阶段。

放眼未来,恒瑞已将目标锁定在了完全创新专利药上,力争继续提升研发实力,开发技术含量更高的原创新品种,最终完成“仿制—仿创—创新”的三步走战略,成长为全球领先的创新药企业。

这样的由研发创新驱动、循序渐进的升级模式,对于羽翼尚未丰满、但志存高远的中国医药企业而言,是十分合适的。除了恒瑞外,先声、齐鲁等一批同样致力于研发驱动创新的企业,也正在遵循着这样的节奏前进。

国家政策对此秉持的也是同样的态度。国家食品药品监督管理局副局长吴浈曾指出:“如果我国的仿制药能达到国际标准的话,我国的仿制药企离创新就不远了。”而CFDA近年来对仿制药的一系列鼓励政策,包括缩短审批时间、下放权限、首仿定价优待等,也代表了对此路径的认可。

出色灵活的营销模式,顺应企业发展阶段的营销变革

早年的恒瑞主要以进口替代为产品目标,依靠优质低价的战略和灵活的营销手段迅速抢占外企的市场份额。

从2003年起,恒瑞的营销模式开始转变,由传统营销转变为典型的外企所采用的学术推广模式。结合其抗肿瘤药为主的相对较高层次的产品结构,这样的营销模式还促进了恒瑞的产品在医院市场的品牌认同度不断增加,从而有力地推进了产品的快速放量,创造了全国领先的人均销售量。

如今的恒瑞,已经开始把目光放在了海外市场。当前,恒瑞正逐步在欧美建立自身的销售网络,还和跨国制药企业合作,在美国注册产品,并依托其网络销售。长期来看,恒瑞将力争实现全球的自建网络,并进一步向品牌销售转型。

国际化征程,助推企业的跨越发展

在全球化的今天,医药企业要成长为真正大市值、有核心竞争力的企业,走向国际化是必须的助推器。唯有实现其产品在欧美等规范、发达国际市场的注册和销售,才能真正成为有全球竞争力的医药企业。这样的成长过程,也必然伴随着企业的创新能力获得不断加强,成长空间进一步扩大,其产品的销量和技术含量也逐渐提升,有能力推出专利药获得更丰厚的利润,最终使企业获得行业领先的地位。这正是国际化赋予医药企业的重大意义。

凭借强大的研发实力和丰富的产品储备,恒瑞正在从多个方向,有条不紊的推进其国际化进程:输出国内已有成果,将企业在国内上市的产品申报FDA认证;输出国内在研成果,将企业在研产品向FDA开展新药申报;在美国建立国际化研发中心,从事ANDA和NDA的研发。

而在国际化路径上,恒瑞呈现了一些较为明显的特征:品种选择上贵精不贵多,优选科技含量高、剂型独特、仿制有较高技术壁垒的品种申报FDA ,如高附加值的伊立替康冻干粉针,国外市场容量很大的精神类药物甲巴喷丁和利培酮;营销方式以委托代理为主,初期与国外有通路的公司合作,以委托代理的方式打开欧美等发达国家的仿制药规范市场,共同分享销售收入和利润;在国外市场也做首仿,以强大的研发实力,挑战国外专利,获取高额利润。

这些探索,对于其他致力于海外拓展的本土医药企业而言,将是弥足珍贵的经验。

其实,我们从恒瑞董事长孙飘扬的身上,完全可以看到联想的柳传志、海尔的张瑞敏、TCL的李东生等诸多优秀企业家的身影:优秀技术人员出身,接手国企小厂;从产品质量抓起,然后优化产品结构,进一步不断推出新产品;抓住90年代国企改制的机遇,对企业进行所有制变更并成功上市,完善激励机制和治理结构;利用同质产品的价格优势首先从外企手中抢占国内市场,进而巩固,完成积累,提升企业创新力,然后带领企业逐渐进军国际市场,踏上国际化的征程。

从这个意义上,我们更有理由期待恒瑞未来将会发展成为全球领先的创新型制药企业。

中药复兴:传统精华的现代标准淬火

谈及中国的医药产业,中药是绝对绕不过去的话题。近代以来,中药几经沉浮。时至20世纪末,尽管作为发源地,中国的中药产业仍然落后于日韩。2002年,我国颁布了首部中药现代化纲要,国家层面的大力支持使中药的发展得以大幅提速。

在这样的背景下,一批优秀的现代中药企业也顺势崛起。从百强的排名变化我们可以看出,这批企业处在明显的上升通道中。在它们之中,天士力是最为杰出的代表。

质量体系、供应链和品牌:中药现代化的三大基石

透过天士力的中药现代化路径,我们可以发现,若要实现由传统中药向现代中药的转型,企业首先需要从三个方向重点发力:产品质量标准、原材料供应链和品牌建设。以此为基石,企业才有可能完成传统中药的改造,打造出符合现代医学标准的全新产品。

首先是产品质量标准。天士力正是按照美国FDA的国际标准,通过技术、工艺等一系列的磨砺和创新,对原有的优秀产品进行进一步优化和完善,同时建立了严格的质量监测体系,致力于打造符合现代医药产业标准的新产品。

其他现代中药企业亦将现代化的产品质量体系置于首要地位。如香雪制药通过建立以“现代中药指纹图谱质量控制技术”为核心的现代中药集成创新系统,应用指纹图谱质控技术,通过计算机的相似度分析,使得成分复杂的中药质量得到有效控制。

其次是原材料供应链。相比医药产业其他的细分领域,原材料的质量和供应对中药企业,尤其是生产现代标准中药的企业意义更为重大。天士力自建了上万亩中药材种植基地,其中丹参基地更是通过欧盟有机认证,保障了主要的中药材原材料质量可控、稳定供应。近年来,其他越来越多中药企业也开始重视原材料的供应链,开始在上游端发力。

最后在品牌建设上,天士力围绕心脑血管治疗领域为核心,这样的定位首先就确立了其充分的成长空间,然后按照“大产品--治疗领域品牌--系列品牌--企业品牌”的步骤,有序推进其品牌建设,逐渐确立了其现代中药的企业形象。

由此我们可以看到,产品质量标准、原材料供应链和品牌建设,正是建设现代中药企业的三大核心要素。

国际化:现代中药的点睛之笔

中药现代化是传统中药企业融入现代医药产业发展趋势的核心战略,而走向国际,则无疑是其中最为关键的点睛之笔。

面向国际市场,尤其是发达国家的医药市场,能使企业的中药创新体系真正得到现代医药产业所遵循的科学标准的检验,促使企业努力将现代先进的制药理念和技术引入中药生产领域,不断强化自身的规范化、标准化建设。

此外,国际化还能够大力助推中药企业的品牌建设,提高产品的附加值,有助于提升产品在国内市场的竞争力,实现国际、国内市场的良性互动。天士力的复方丹参滴丸就是这样“墙外开花墙内红”的典型。

随着近年来“回归自然”的绿色消费热潮,植物提取物等天然产品在发达国家越来越受到欢迎,中药产业的国际化迎来了新的发展机遇。2012年,成都地奥的地奥心血康以治疗性药品身份通过荷兰药品评价委员会的注册,获得在该国上市许可,成功实现了我国中药产品以“药品”身份进入发达国家主流市场零的突破。

布局大健康,持续打造百年企业

今天的天士力,在其现代中药企业的基础上,开始了更深更广的布局。

一方面,天士力正紧密围绕其现代中药产品的相关治疗领域,不断延伸新的化学药和生物制药的产品线。同时,沿着大健康产业的主线,陆续的全方位拓展保健品、功能食品等健康产业以及健康管理与服务业。

天士力正力图凭借其独特的技术优势品牌效应,紧密结合食品、饮品等生活核心要素,逐步向生命健康产业扩展,形成以“国台”为品牌的现代白酒产供销体系,“帝泊洱”生物茶、饮用水以及保健品、功能食品等产业领域。通过以科技创新为先导,以优势资源开发为基础,形成规模化产能和品牌化营销,将自身塑造成为大健康领域的百年企业。

展望:踏着荆棘前行

创新是医药企业持续成长的动力。但同时,医药产业的创新从来就是高投入、高风险、高回报的典型,这群把目光放在了创新之巅的雄狮,从起步那一刻,它们的攀爬之路注定不会平坦。

创新的风险:市场认可才是硬道理

创新过程中的不确定性也许是首要的挑战。研发本身蕴含的风险无需多言,在制定的长期战略中如何应对风险是最为关键的。

先声目前正面临着这样的局面。无论从研发的投入,对创新的执着,以及对创新中失败的宽容,先声的态度都无愧于国内顶尖的创新型医药企业的形象,而且颇有那些以强大的研发实力为核心竞争力的跨国创新药企业的风范。

然而,市场是冷酷的,它对企业创新的认可,并不是取决于研发线上的产品数量,而是最终商业化的产品数量以及其销售业绩。如今的先声已经遭遇到了一定的困境。无论是此前名声在外的抗肿瘤药恩度,或是新上市的全球首个小分子关节炎药物艾得辛,其销售情况都不甚理想。

尽管大手笔的研发投入没有获得预期回报,但其它在研项目的资金投入仍要继续。毕竟先声年销售额尚处于几十亿的级别,还不能和动辄上千亿销售的跨国大佬相比。由此看来,它所面临的形势显然要更加严峻。

因此,对于致力于国际化的中国医药企业而言,以创新为方向无疑是正确的,但同时,其研发的决策机制,以及后续的营销渠道的规范和管理,针对产品、品牌的推广方案的策划和运行等多方面,都必须同时发力。唯有如此,高昂的研发创新投入才能真正形成产品回报,带来企业的持续发展。

理念、人才和行业规范:现代中药的三重门

对于以天士力为代表致力于中药现代化的企业,我们认为最大的挑战有三点:理念、人才和行业规范。

在理念上,现代化中药企业的各个系统,包括管理、研发、生产、营销等环节,都必须在保有传统中药精髓的同时,融入现代医药企业的理念。此过程中的激烈碰撞和扬弃将无法避免。产品在创新过程中如何取舍来符合新的标准?如何定位、包装和推广来使不同文化的受众能够接受?这些都需要对企业从上到下的传统理念进行必要的颠覆。

在人才上,传统中药企业的原有人才必然无法满足现代医药产业标准的要求。引进有国际视野和创新能力的研发、法规等方面的人才是必要的。但究竟怎样的现代医药产业人才能真正满足中药企业变革方向的需求,并与企业实现良好的融合,最终带动企业变革?这需要一个不断摸索的过程。

在行业规范上,中药企业若想真正实现现代化,必须在产品质量等各方面严格地接受国际市场的检验。一旦出现问题,那么影响的将不仅仅是若干企业,整个产业必然会受到波及和质疑,这样的后果是极其严重的。

2013年,著名跨国咨询公司埃森哲发布了题为《中国企业,全球梦想》的研究报告,其中指出:“中国企业国际化正进入新的阶段,他们以打造核心竞争力为目标,逐渐摸索出全球化的发展之道,成就全球价值链地位的提升,实现中国企业的全球之梦。”而伴随着中国医药市场的迅速增长,全球医药市场的格局已经开始重构,其产业链条正逐渐东移。放眼未来,中国将极其有望成长为全球医药的中心之一。我们相信,中国医药产业未来核心竞争力的形成,必将从这批有着创新驱动的雄狮开始。

段继东

段继东