在传播策略上,精品营销战略主张并追求精准传播。“精准”始终是营销传播追求的目标,也是品牌传播投入最经济的体现。从4P理论到4C理论、定位理论,再到整合营销传播和创意传播管理,营销理论在慢慢成熟和发展的过程中,都在试图提高营销传播活动的针对性,使其不断趋于精准化。

精准传播的前提是要找到“对的人”,核心就是向“对的人”说“对的话”。而随着互联网的不断发展,这种可能正在逐渐实现。具体来说,精品品牌的精准传播策略体现在以下三个方面:一是在品牌市场定位的基础上,借助互联网大数据分析与挖掘技术,最大程度上找对品牌传播的对象,实现传播信息与对象的高度匹配;二是利用互联网“开放、对话与参与”互动的特点,以品牌社群等方式构建起品牌的互动平台;三是要强化品牌的终端传播,事实表明,不管信息传播技术如何发展,终端作为品牌价值传达的神经元,对于品牌价值的精准传播有着不可替代的重要作用。

1.以大数据精准定位目标用户

对于品牌传播而言,不管以何种传播方式,最终目的都是把产品与品牌信息告知给目标消费者,进而影响其购买行为,促成消费关系的建立。精准传播的核心在于快速而准确地找到目标顾客,目标越是精准,信息传递与接收的匹配度就会越高,营销效果也就更佳。

然而,现实情况是,随着市场细分程度的不断深化,消费者需求日趋多元化,厂商因为缺乏足够的信息,无法准确定位到目标消费者,导致品牌传播效果越来越差,投资回报率低。正如美国百货商店之父——约翰·华纳梅克所感叹的:“我在广告上的投资有一半是无用的,但问题是我不知道是哪一半”。不仅如此,以大众传媒为载体的传统传播方式,对消费者不加区分地进行地毯式、强迫性广告“轰炸”,很多时候非但不能有效传递信息,反而会造成很多信息噪声的污染,引起消费者在情绪上对品牌产生反感,乃至厌恶。

值得庆幸的是,随着互联网技术的发展,尤其是移动互联网的爆发,这种信息传递与接收不匹配的状况正在改变,精准营销的传播正从一种可能逐渐变为可行的现实。其中,实现的关键手段是大数据技术的应用。大数据将品牌营销与传播带入了数据驱动的全新时代,为企业更全面、更精准、更迅速、更深入地将品牌信息传播给消费者提供了可行的技术手段。

大数据分析是信息社会所特有的技术、方法和工具,其核心特点有两个:一是拥有海量、来源类型多样化等特征的数据,二是能在这些海量数据中展开对目标数据的搜集与分析。

随着移动互联网的爆发,社会真正进入了美国学者尼葛洛庞蒂在上世纪90年代所预言的“数字化生存”状态了,信息网络构建的“虚拟”空间和人类的“真实”生活日渐交融,包括消费行为在内的几乎所有人类生活行为都已经被网络化与数据化了,由此产生了包括用户基本属性、消费行为、社交关系与生活情境等海量数据。通过对这些大数据的深入分析与挖掘,企业可以对消费者进行精准定位与动态追踪,真实、准确、完整、实时地描绘出用户画像,以及短期与长期的行为图谱,进而找到实现精准营销与传播的依据,构建起与用户互动交流与沟通的畅通渠道,使品牌营销传播的价值最大化与成本最小化。

在以大数据实现消费者需求精准匹配方面,因为掌握了更多的消费者数据,电商网站比传统企业更为擅长。比如,淘宝的数据魔方就是在淘宝平台上的大数据应用方案。通过这一服务,商家可以了解淘宝上平台的行业宏观情况、自己品牌的市场状况、消费者行为情况等,并可以据此进行生产、库存决策,而与此同时,更多的消费者也能以更优惠的价格买到更心仪的宝贝。

简言之,大数据技术就是通过多平台、多维度的数据集成和复杂算法,帮助企业精确地判定该消费者是否是企业的目标消费客户,了解其显性需求,挖掘其隐性需求,使品牌广告等传播方式投放更具针对性,提高营销方案的精准性,进而提升营销投入的回报率。

2.搭建精品品牌社群引爆口碑

如果说大数据分析技术主要是通过数据收集,以复杂算法实现个性化的精准传播的话,那么,搭建品牌社群则是通过聚合具有相同兴趣、爱好、审美,乃至价值观的人群,强化品牌与消费者之间联系深度与密度,让消费者在交流中形成价值共鸣,从而认同品牌,最终形成以品牌为中心的网络社群。

物以类聚,人以群分。一个品牌网络社群形成与维系的基石是相同的价值观,而产品与品牌是这个价值观的载体与体现。品牌社群营销是以某一品牌为中心建立的社群关系,企业先寻找一个对品牌产生认同感的群体,以价值服务为基础,与该群体互动,进而使其形成忠诚度和产生消费行为,并去影响更多的人。小米社区是一个典型的品牌型社群。

作为中国互联网手机品牌的开创者,小米在品牌社群营销上堪称典范。小米的一个创新性做法是搭建起企业与用户紧密联系的虚拟社区,构建起一种企业与用户相互依存、相互作用的生态环境,让用户成为社区的一员或者朋友。

在小米论坛上,米粉可以切实地参与产品的研发、测试、营销、公关等多个环节,直接决定产品的增减以及未来的创新方向,给予了米粉极大的荣誉感和归属感,促使他们更加主动地参与到论坛的讨论中来。在虚拟社区中,小米站在用户的立场与用户真诚对话,拉近企业与用户之间的距离。

此外,小米通过同城会、“爆米花”用户见面会、“米粉节”、剧场式产品发布会等活动与米粉在线下积极互动。在这些活动中,小米充分利用MIUI社区、官方微博微信等媒体平台发布活动消息,在活动的线上宣传以及报名过程中宣扬产品文化,线下的互动活动不仅是用户间的交流,也是小米产品的推介活动。通过线上线下相结合的用户之间、用户与小米之间的良性互动,小米手机的口碑营销受到了极佳的效果,也培养了粉丝共同的产品价值认同感和彼此间强烈的信赖和依存感。

深度互动是品牌网络社群的核心灵魂。进入互联网经济时代,消费者基于不同的价值观,在网络中组建其大小不一、种类繁多的社群。同时,互联网使得消费者掌握品牌传播与塑造的主动权,只有与其价值观相契合,与其内心产生共鸣的品牌才能被接受、被追捧。因此,在聚合式传播模式下,品牌拥有者需要找到或构建出与其品牌价值观一致的网络社群,在社群中让品牌与受众交流互动,让受众自身组织起来,相互之间交流、分享与评论,让品牌价值塑造与传播在用户的良好体验和分享中“自然而然”地完成。

需要强调的是,在有大量人群参与的“多对多”的自发品牌社群网络中,谁都难以长时间居于话题的中心位置,品牌塑造与传播是“失控”的,品牌拥有者再也不能绝对地掌握讨论内容,只能对讨论的节奏与方向加以适当引导。为了能够让自己的声音不被淹没,品牌传播内容创作变得极为重要。内容本身已经成为最具传播力的媒体。

具体分析小米等成功的品牌社群的营销案例,不难发现,运用品牌社群进行品牌塑造与传播,开发和维护好“关键意见领袖”至关重要。这些关键意见领袖的影响力,能够极大地帮助品牌扩散营销内容,塑造品牌口碑,进而实现二次传播,吸引更多粉丝加入品牌社群。

对于相对已经成熟的品牌来说,品牌社群营销还是了解与发现消费者需求,不断优化产品与服务的重要调研渠道,具有极大的商业创新价值。比如,耐克公司对其网站上的大量消费者真实数据进行分析发现:冬季美国比非洲和欧洲跑步的人数多,但时间短;全球用户平均每次跑步时间为35 分钟;跑步者最喜欢听哪些歌曲。除此之外,耐克公司还掌握跑步者经常运动地区的地图。这对耐克公司了解消费者习惯、改进产品和精准营销起到积极作用。

因此,作为品牌社群营销的核心——品牌拥有者,需要构建自己的社会化媒体数据中心和客户关系管理系统,获得强大的社群运营能力,对各项服务运营沉淀下来的大量社群成员数据进行分析,将意向消费者进行分类,发掘潜在消费者意向,进行更加直接的品牌销售转化。

3.以品牌的终端化实现深度传播

终端即品牌。在产品销售的过程中,终端是全面展示产品个性、展示品牌形象和企业形象,并直接与顾客交流的途径。因此,在品牌传播与塑造的过程中,终端展示的好坏往往直接影响消费者对品牌形象的认知。一个品牌即使在媒体投放再多美轮美奂的宣传广告,如果终端做的不好,其品牌形象也会在消费者心中严重拉低。相反,如果终端表现良好,即使没有看到广告,眼见为实,很多消费者也会有好的品牌联想,产生好感。可以说,终端是品牌传播的第一线,在很大程度上左右着品牌的溢价或价值折损。越是高端的品牌,越是高度重视终端的品牌形象建设。

从品牌精准传播角度来说,互联网技术在目标消费者定位、聚合与沟通上具有巨大的优势,但是线下终端传播不管在深度上,还是力度上,都具有无可比拟的优势。通过店面设计、商品陈列和促销活动等各种要素,终端可以将品牌信息、品牌特色、品牌个性、品牌价值等完整、立体、生动地展现在消费者面前,使得消费者可以全息地、深度地体验到产品价值,深刻地感知品牌的内涵与个性。

反过来,线下终端零距离的体验感知也会影响到品牌的线上传播。比如,实体店面举行的诸如促销等活动信息,会直接驱动有兴趣的消费者上网搜索。当然,这对传统的线下渠道终端带来了很大的挑战与冲击。不过,越来越多的事实表明,线上渠道并不能对线下渠道取而代之,线上与线下渠道融合共生才是未来的趋势。笔者将在第六章“专业渠道”中,做更为详细的阐述。

在消费能力与诉求升级的时代,实现终端深度传播的关键,在于为消费者全方位地打造与提供美好的品牌体验。而要在终端塑造出美好的品牌体验,又取决于企业“品牌与终端一体化”的能力,即“品牌终端化”与“终端品牌化”。

所谓“品牌终端化”,就是在销售的终端,运用终端陈列设计、行为设计、信息表达和氛围营造等策略,营造出与产品调性、品牌定位相符合的情境,将品牌的功能、情感、个性、文化和服务等全面传递给消费者,使其感受与认识到品牌的核心价值。换言之,品牌终端化,就是让品牌能“接地气”,让品牌价值在线下市场的“最后一百米”得到充分展示,降低品牌价值衰减,形成有价值的商业成交。

浙江余杭的老板电器是一个凤凰涅槃式的经典案例。21世纪初,经过内部机制变革后,老板电器在品牌营销上以三大强而有力招数,重塑品牌形象,奠定了今天的行业优势。其一,在产品战略上,对标同省的方太,走精品化战略之路,且坚定不移;其二,在渠道战略上,不惜重金的投入,紧紧抓住国美、苏宁、永乐等专业家电连锁渠道的崛起机遇;其三,完全按照大品牌主流家电的品牌运营模式进行终端建设,使终端品牌化、精品化与体验化,一举打破家电行业把厨电定位为非主流、小品类的思维定势。可以说,经过近十年孜孜以求的努力,方太、老板这两个厨电双雄改写了中国家电业的品牌图谱、价值诉求与行业格局。

而“终端品牌化”,则是在终端真正建立起空间、平面、动作和语言四大品牌印象,使品牌内涵落地到各个终端店面展示及人员的各种行为中,最终通过感知终端而形成最佳的品牌印象。终端品牌化,解决的是渠道终端建设中存在的品牌内涵与终端体验“貌合神离”的问题。现实中,很多企业的品牌规划方案在总部做得很是“高大上”,设计的效果图是“一花独放众花羞”,但是在线下终端店面里,消费者感觉上就完全不是那么回事,根子往往就在终端的品牌化管理没有做到位。

2015年底11月,全球最大的电商亚马逊在西雅图大学城“低调”地开设了第一家实体书店Amazon Books。书店内不仅销售实体图书,还销售Kindle、Echo、Fire TV、Fire平板等亚马逊系硬件产品。尽管亚马逊开实体书店的动作做得“不声不响”,但还是引发了众多关注。而关注的焦点是,作为实体书店“终结者”,亚马逊为何如此“翻手为云,覆手为雨”,反而开起实体店了呢?要回答这个,我们先要看看亚马逊是怎样开这家店的。

首先,不同于绝大多数传统书店的卖场风格,亚马逊实体书店内沙发、桌子和地毯一应俱全、井井有条,从高处垂下的照明灯和墙面覆盖的编制布艺,营造出一种家居生活的整体氛围,让置身店内顾客觉得安逸闲适,像星巴克咖啡一样,使书店成为一种新的生活体验空间。

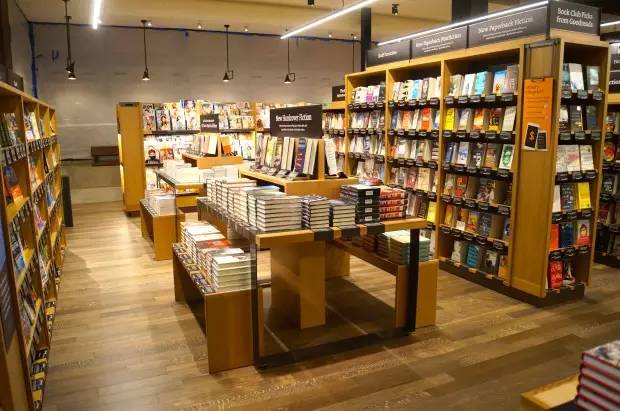

图5-1 图书展示区

其次,亚马逊实体书店的图书陈列方式与传统书店也大相径庭。传统书店,总是尽可能多的销售各种图书,但是空间有限,因此除了极少重点推荐的书会以封面铺开陈列外,其他绝大部分的书都只能挤在书架上,以书脊朝向顾客。但是,在亚马逊实体书店,只陈列销售经过亚马逊网站大数据筛选出来的6000多种图书,而且书全都是以图书封面陈列,顾客能够更多地了解一本书的信息。 而且,根据亚马逊网站销售数据,书店每周都会对架上图书进行三次更新,保证读者每次进店时都能看到新书。实体书架旁边,还设有Kindle阅读器产品展示区,提醒人们可以购买电子书,方便阅读。

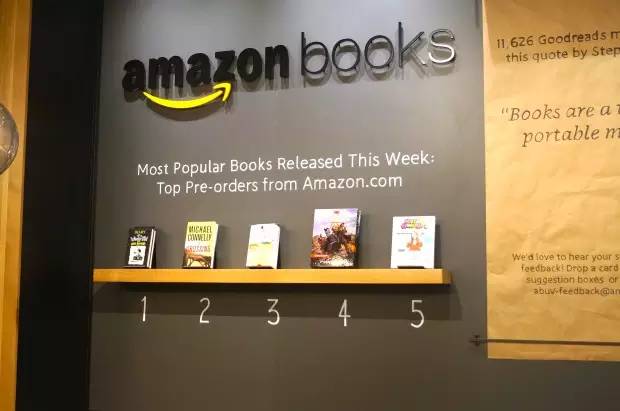

图5-2 亚马逊网站一周最畅销的书籍

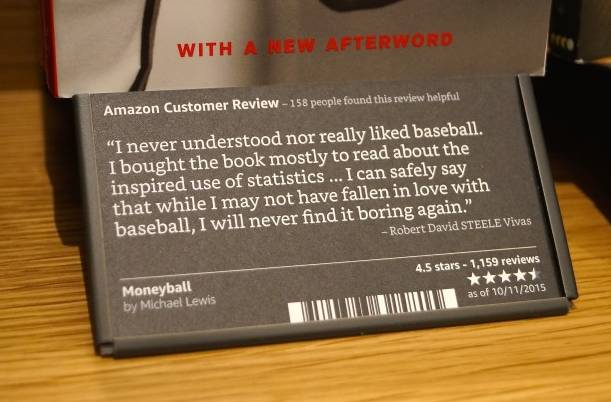

同时,每本书下方还有个黑色铭牌,上面是二维码,提示读者可以通过网络了解更多信息。同时,铭牌上还简短罗列了过往读者对它的一些评价,如“如果你在地铁上看这本书,小心别坐过站”,“一个如同《天使爱美丽》般充满诗情和暖意的故事,在那里,文学治愈了孤单而又心酸的生活”……每本书都在用独特且富有存在感的标签,提醒读者自身的重要性。这些做法无疑增加了读者选书时的趣味。

图5-3 印有亚马逊网友的精选评论与评分的标签牌

最后,最能体现亚马逊实体书店特色的,莫过于图书的销售价格了。作为亚马逊网上平台的延伸,实体书店的图书价格与线上保持同价,顾客拿起手机一扫,就能以亚马逊网站的价格结算买回家。如果你看上的书特别多,或是自己不想拎回家,还可以当场扫码后立即在网上下单,回家坐等亚马逊送货上门。

通观亚马逊实体书店的经营策略,不难发现,这家处处充满了“互联网思维”的店面,其本质是亚马逊的品牌文化体验店。也就是说,亚马逊将其线上“虚拟性”的品牌服务与精神以终端店面的形式“真实化”了,是一种彻彻底底的“品牌终端化”。当亚马逊将自身的互联网元素润物细无声的植入线下门店,消费者就能通过体验更深入地了解亚马逊文化,这使得企业和消费者之间有了更为直接和有效的接触渠道,而这种接触本身为业务的延伸和发展提供了更多想象的空间。

杜建君

杜建君