从城市群的缘起看,自战国以来的城市群集聚和演化路径机理是研究当下以城市群为特征的区域经济发展的主要脉络。

我们把城市群发展的机理溯源到战国时期,是偶然,也是必然。因为,中国战国时代的空间格局是中国城市群区域经济自然演化的雏形。

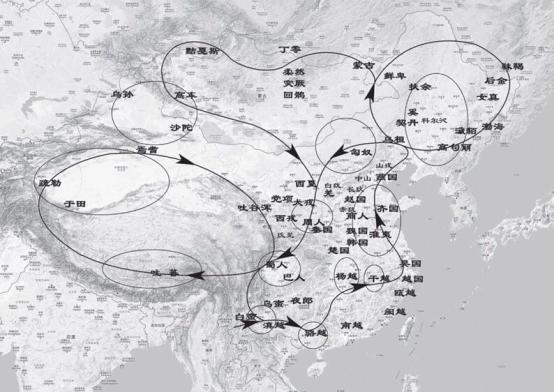

得到APP上,罗胖推荐了一本书叫《四夷居中国》,是当代青年人类学家张经纬老师的创新之作,讲述的是东亚大陆人类史,其中一些思维视角帮我们打通了经济战国的机理脉络。从空间地理结构上看,东亚大陆被“波浪状镶嵌结构”分割的几大区域之间存在着联系。而且,区域之间发生关联的主要路径一直存在,并且是固定的。

从城市群缘起的角度来理解,这里面有两层含义:一是中国的城市群空间是由于地理构造自然形成的,按照东西山脉的交叉机理,东亚大陆像棋盘格一样把大陆分成若干自然集聚的区域,以渭河谷地为中心,逆时针螺旋曲线排列,而这些区域绝大部分就是现在主要的城市群空间格局。如渭河谷地对应关中,四川盆地对应成渝,两湖(洞庭湖南北)盆地对应长江中游城市群,鄱阳湖盆地对应原先的环鄱阳湖城市群,黄淮海平原对应山东半岛、京津冀和淮海城市群,东北平原对应辽中南和哈长城市群,蒙古高原对应呼包鄂榆城市群,准格尔盆地对应天山北坡城市群,北部湾盆地北部平原对应北部湾城市群等等。这些区域的共同特点在于,都位于“波浪状镶嵌结构”的波谷位置,并且是东亚大陆人口聚居最密集的区域。而这些区域正是我国规划城市群的主要空间区位。

二是城市群区域之间的关联路径和通道也是历史形成且固定的,且城市群之间压力传递和运动的方向也是保持不变的。如渭河谷地的关中可以直接从武关道进入两湖盆地,这是秦国攻楚的路线,也是关中城市群和长江中游城市群重要的关联通道;从南越向北经“绍兴——萍乡——北海断裂带”接入黄淮海平原是南部人群迁移的大动脉,也是南方城市群重要的历史通道,从这一点也就解释了为什么海峡西岸城市群经济大而不强,且中心城市的聚合吸附力差的根本原因;长三角沿大运河方向向北是吴越伐齐的路线,也是长三角区域和北方城市群衔接沟通的最重要通道;而燕赵之国由于地理空间限制北进困难,只能转而西进或南拓,所以京津冀城市群的主要经济辐射作用一直沿京沪、京广发展。处在关联路径的重要节点型区域由于人口流动空间转换的需要,会产生人口和经济的大规模集聚,而这些区域往往就是历史演化形成的重要城市群空间所在。如长三角、山东半岛、京津冀、关中、成渝、珠三角、长江中游等区域。而处在关联路径上的通道型自然集聚区域,如淮海、中原等城市群,一般会受到相邻城市群的挤压和影响,其发展相对缓慢些。

城市群缘起区域空间分布图

从人类历史和空间构造角度来说,中国区域经济发展进入“经济战国”时代,是中国战国时期以来空间历史发展演化的必然结果,国家规划的城市群和战国时代诸侯国的空间分布基本保持一致;且一如当时面临西戎等外部环境的压力发生人口经济的迁移运动一样,我们当前面临中美贸易战等形势多变的国际经济环境,改革再出发,国家提出了以城市群经济体为发展重点的经济强国战略,各城市群由于自然资源禀赋和承受外部压力的影响不同,而自发展开自强富民的经济社会变革,城市群经济发展将迎来了新一轮的崛起契机。

马蹄声声,隆隆而至,“经济战国”时代的大幕已经拉开。

吕俊博

吕俊博