这里谈的课程收结有两层含义,一是课程推进过程中的阶段性收结;二是一堂课程全部内容完成的结尾。

先说“阶段性收结”。我们知道,一堂培训课程的课短则三两个小时,长则十几小时,甚至几十个小时。无论课时长短,课程内容基本都会包含不同的模块(或章节),然后同一模块(或章节)又由不同层次(或不同维度)的具体内容组成,最后形成完整的课程内容。

无论课时长短的课程,培训师都需要提炼出能够统领全过程的“核心理念”(或“核心价值”),并且以此理念牵引课堂进程。既然如此,从一个话题转换到另外一个话题,从一个观点迁移到另外一个观点等过程,就必然需要有“阶段性收结”的环节,以使课程能够在“起、承、转、合”中有效过度,彼此接续。一般情况下,需要注意以下三点。

(1)总结思路-为学员提供实践路径。

(2)提炼理念-向学员倡导正向价值。

(3)现场触动-引导学员自觉改善行为。

另外,“阶段性收结”有一个典型的特征,既是上一个话题(或内容)的小结,也是下一个话题(或内容)的导入。

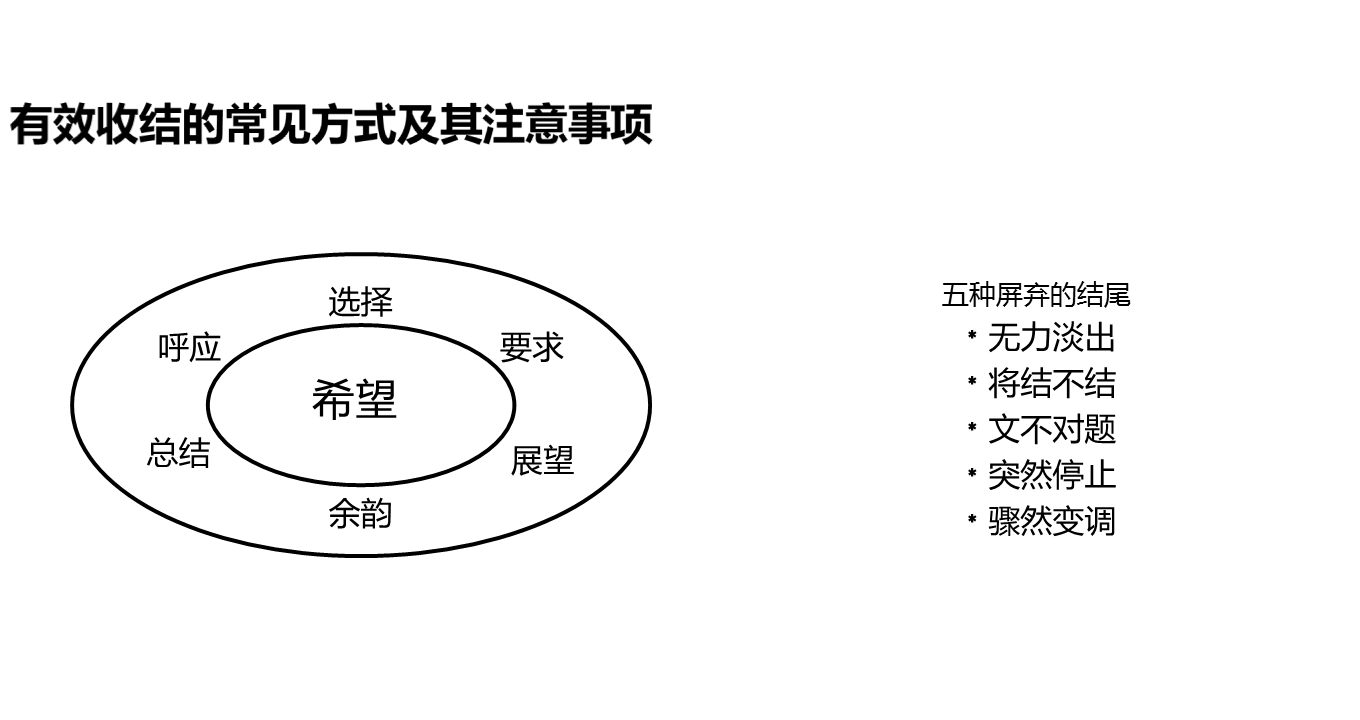

接下来,再来看看整堂课程的结束。首先需要摒弃的几种结尾方式,分别为无力淡出、将结不结、文不对题、突然停止和骤然变调。

培训师运用这些结束方式都是非常不专业的表现。我们常会以“虎头、猪肚、豹尾”的形象说法去评价一篇好的文章,这种说法套用到培训课堂中似乎也很有借鉴价值。所以,培训师有必要掌握一些比较常见,并且能够起到较好效果的结尾方式。简单介绍几种方式,如图2-2所示。

图2-2 有效收结的常见方式及其注意事项

第一种比较常见的结尾方式是“总结式”。采用这种方式结尾需要注意,不能简单罗列课程要点,这样会让课程变得很拖沓、冗长,建议可以采用,重点强调课程的关键点或学员在学习过程中出现的疑惑点。

第二种是“展望式”。主要是对因为课程内容可能产生的一些效果进行适度、生动地描绘,让学员对未来可能发生的正向变化有热切的期待。

第三种是“要求式”。即向学员提出一些行动建议和要求。这里需要特别提醒,建议使用“我相信…”这样的话语,而“我希望…”这样的说法会无形中破坏本来比较融洽、平等的课堂氛围。

第四种是“呼应式”。这种结尾方式需要培训师在设计课程的时候就预先考虑,并且埋下必要的伏笔,所谓“前有所呼,后有所应”。

第五种是“余韵式”。典型特征是设计一些有纵深递进关联的问题,牵引学员以此深入思考,提供一个可供回味的空间。

第六种是“选择式”。即向学员说明或描述不同的实践路径或改善建议,引导学员自主选择。

课程收结其实和课程的开场一样,虽然有一些可以借鉴的方式,但仍然没有固定的、一成不变的程式,培训师要在实践中不断尝试,不断总结、体会,逐步形成一些自己的风格。

廖信琳

廖信琳