有一句特别励志的话:“心有多大,舞台就有多大。”如果从更加缜密的逻辑角度思考,应该改为“心和能力有多大,舞台就有多大”可能相对确切一些——因为心愿和能力不匹配的时候,必然会出现“心有余而力不足”的慨叹。

应该说,期望去完成更多的事情,并且把事情做得更好几乎是任何一位职业者都有过的心愿。但是,当我们的能力不足于支撑的时候,心愿常常就会落空。

相信任何一位培训师都期待能够树立自己的职业品牌,但是,如果一名培训师并不具备或者欠缺持续学习的能力,就不大可能依据市场、时代的发展和变化,对自己的课程进行持续的、深度的更新,更不可能做出前瞻性的思考。

截至2018年,最后一批九十年代出生的人,都已经成年。越来越多的“90后”,乃至未来的“00后”将会逐步成为职场上的中坚力量。面对这些在互联网,甚至移动互联网时代成长起来的人群,很多培训师就会发出“看不懂、看不清、看不惯”的感叹——而背后的真相是,很多培训师“不愿看、不会看”,乃至到最后的“看不惯”。当培训师“看不惯”学员的时候,不说培训效果,单就要想赢得学员的基本认同,恐怕都是一个非常大的障碍。

要想改变上述困境,唯一的出路就是补充和提升自己持续学习的能力。为此,作者提出的建议是:打破舒适圈。

关于舒适圈,有如下解释:

“形容所有人都生活在一个无形的圈子里,在圈内有自己熟悉的环境,与认识的人相处,做自己会做的事,所以我们感到很轻松、很自在。但是当我们踏出这个圈子的界限的时候,就马上会面对不熟悉的变化与挑战,因而感到不舒适,很自然地想要退回到舒适圈内。假使我们不刻意跨出自己的舒适圈,让自己有机会克服不同的挫折与挑战,自己的发展及进步就会很慢,也无法发挥潜力。”

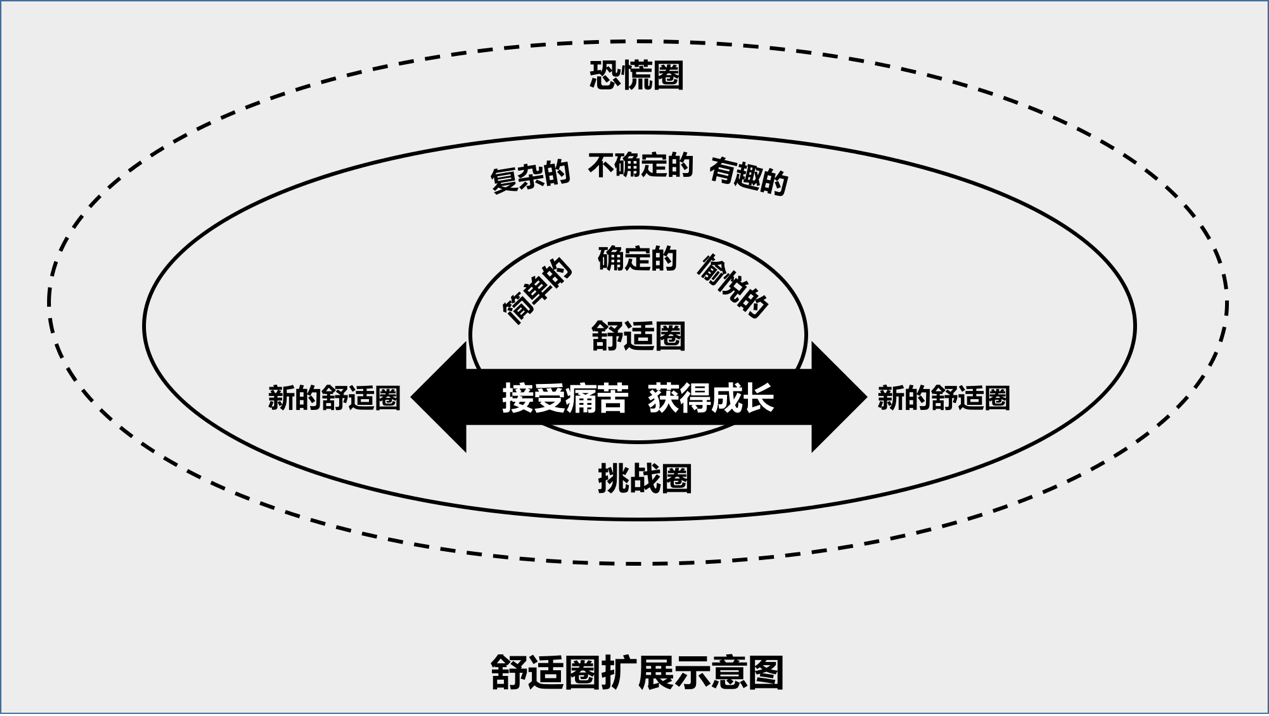

事实上,我们从小到大的成长过程,就是一个不断打破原有舒适圈、拓展新的舒适圈的过程,如图9-2所示。

图9-2 舒适圈扩展示意图

在既有的舒适圈内,因为并没有突破现有的能力边界,我们对所需要完成的事情是确定的,而且可能很简单,身心也是愉悦的。而突破原有的舒适圈,将面临更加复杂的、不确定的,但是很可能是有趣的挑战。在接受了一定痛苦的同时,也能够获得成长,能力边界也同样会得到突破,在一定的时间积累之后,舒适圈将会随之扩大,然后再进入下一个正向循环。

作者有一个小孩目前正在上小学。曾经有一段时间,每天放学回家之后,除了完成正常的作业外,总是能够听到他在哼唱一些完全听不明白的歌曲——无论旋律还是歌词,实在超出了我既有的认知和接受范围。但是,当我发现如果仍然坚持怀疑、拒绝的态度,孩子越来越不愿意与我交流了……等我后来找到一个机会,带着好奇、请教的口吻询问他之后,不但获得了他的积极反馈,甚至还在孩子的推荐之下,认真观看了之前仅仅听说过的很多网络制作的节目,尤其是其中的《吐槽大会》和《脱口秀大会》两档节目,不但让我看到了一些完全不同的表达和沟通方式,更是看到了自己在应急变通、演绎表达等能力要素方面有待改善的地方,并且找到了一些改进的方向和方法。

为此,作者认为培训师能力管理的首要事情就是打破舒适圈,迈出能力提升的第一步。现提出以下建议供读者诸君参考:

第一,承认并接受自己的局限与不足。只有在这一认知前提下,才有可能对超出自己舒适圈的事情(物)保持足够的好奇心和接纳度。

第二,善于在挑战圈中找到改善的标杆和关键节点。

第三,在实践场景中勇敢尝试并不断修正。

正所谓:

简单愉悦舒适圈,若是沉迷阻发展;

直面不适多尝试,挑战也变舒适圈。

廖信琳

廖信琳