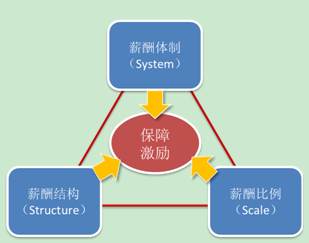

薪酬结构设计的“3S”(Structure、Scale、System,即薪酬结构、薪酬比例和薪酬体制的缩写)模型如图5-1所示:

图5-1薪酬结构设计的“3S”模型

在薪酬结构设计的“3S”模型中,薪酬结构和薪酬比例调整是其中的两个方面,考虑问题的出发点还是要从薪酬体制本身来考虑。

常见的薪酬体制主要包括以下五种类型:

(1)岗位绩效工资制:以岗位为基础的薪酬体制。主要的薪酬结构由岗位工资和绩效工资构成。岗位工资制比较适合职能管理人员、工程技术人员等类别。

(2)能力工资制:以员工能力为基础的薪酬体制。主要薪酬结构由能力工资和绩效工资构成。能力工资制的前提是企业建立员工能力管理系统,一般比较适合技术类人员。

(3)业绩提成制:根据完成业绩的好坏进行薪酬支付的薪酬体制。常见的模式是“底薪+提成”,比较适合销售类人员。

(4)计量工资制:根据完成的工作任务量,以“量”或者“时间”作为计酬依据的薪酬体制。计量工资制比较适合于生产操作类人员。

(5)年薪制:根据年度完成的经营责任或业绩予以付薪的薪酬体制。年薪制主要由基本工资和年薪构成。一般情况下,年薪制比较适合企业中高层、单位负责人等领导岗位。

在具体的薪酬管理职能建设中,针对不同类型的员工,企业需要有不同的薪酬体制支撑。在此基础上,首先需要重点解决的关键问题是薪酬标准的问题。以H企业为例,由于员工几乎没有薪酬调整的空间 ,所以,它可以采用宽带薪酬的方式,给每个岗位设定一定的薪酬区间,目的在于激发员工在即使没有获得岗位提升的情况下,仍然有薪酬提升区间的工作动力。经过调整,员工工资每年都有一定的增幅,有了宽带,这部分增幅就有了“落脚点”。

其次就是要平衡保障性和激励性之间的关系。通常情况下,“比例”是一个很好的解决手段。综合外部大环境、企业经济效益等因素,设定一定比例,这有利于平衡保障和激励之间的平衡性。

各部分薪酬结构的比例确定需要遵循一定的基本原则:岗位等级越高,浮动部分的比例相对大一些;一线业务人员,浮动部分比例相对更大。

根据一些企业的做法,基层职能人员的固浮比可以达到8:2甚至9:1,在企业高层领导级别,6:4、5:5、4:6的比例都可以考虑。针对H企业现有人员的薪酬结构和比例,它可以考虑适当加大固定部分的比例,这对提升员工的“稳定感”会有比较大的作用。

最后还要注意的问题是,各部分薪酬结构的定义必须明确,并且相互之间尽可能不要有重叠的含义。

曾经,我服务过的一家企业,在薪酬体制改革之前,薪酬结构中有一个项目叫学历津贴,后来在改革过程中取消了,将它纳入到岗位工资范围内,并且跟员工个人薪酬标准的确定结合起来,因为在岗位工资里已经包含了学历因素。

企业在进行薪酬体系变革时,通常会面临结构调整问题。薪酬结构的调整会影响到薪酬的分配方式和分配额度,进而影响到员工的工作心态。企业必须要在“稳定性”和“激励性”之间取得平衡,因此,薪酬体系变革的关键在于能否让企业接受、让员工接受。

判断的依据有很多,在此强调两点。一是工资体制改革的时候尽可能不要降低员工工资,或者保持绝大多数员工工资不低于改革之前的水平;二是要强调员工收入构成和分配方式。如果改革后的员工收入没有降低,而分配方式相对更科学合理,这更有利于员工的保障和激励,那么这种改革就可以说是成功的。

全怀周

全怀周