(一)什么是预测型项目生命周期

马丁略带严肃地说,下面我们来介绍业界最广泛使用的预测型项目生命周期。

预测型项目生命周期(以下简称“预测型”)是一种传统的方法,也是应用较广泛的。倾向将项目周期中各种不确定因素,通过可行性分析、风险评估、资源整合和过程监控等形式,按照预期计划通过既定执行的模式来达标商业目标,比较典型的有瀑布模型。

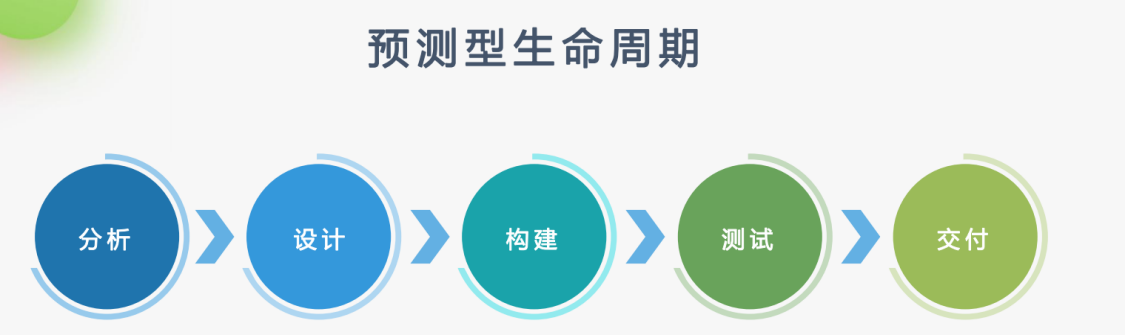

预测型将软件生命周期划分为分析、设计、构建、测试和交付等活动。各项活动自上而下、按照固定的顺序逐项进行,前后相互衔接的若干个阶段形如瀑布流水一样,最终得到软件产品。

如图3-2所示,预测型项目生命周期。

图3-2 预测型项目生命周期

马丁嘱咐大家要记住预测型的特点是:强调事前规划,通过调研和可行性分析等手段确保目标的正确性。再通过提前进行大量计划工作,来保障后续的有效实施。然后进行一次性交付,关键是要严格依赖顺序执行,并强调顺序间的高质量衔接。

木宇接过话题:我想起之前我们团队给一个品牌服装做的商城 App,就是一个很好的瀑布模型,客户很明确的知道他们需要什么及相应的操作流程和权限控制,给我们预算120万元,让6人在2个月时间做出来。因为期间变更很少、技术风险也不高,所以我们如期交付,并顺利通过了验收,客户非常满意。

马丁开心地笑着说:“你说的这个场景非常好,抓住了预测型的一些特点。”

(二)预测型项目生命周期适用范围

我们大概总结能将预测型发挥较大价值、较高效的条件是需求清晰、最终交付的结果明确、资源较稳定、需要的创新或引入新技术较少、风险低,并且可以一次性交付的。即:

(1)确定性:目标、时间、成本、范围基本确定,后续变动不大。

(2)稳定性:对应市场的业务需求已经形成规模,且较为稳定。

(3)成熟度:所需的技术领域已经较为成熟,有很多成功案例。

在IT行业中对于预测型适用的范围以“短平快”来能实现明确的目标,即目标、范围、时间和成本能提前确定。估计大家会很诧异,和我们之前实施的瀑布模式的理解感觉不一样,马丁接着说,这种“短平快”的说法,是基于发挥预测型最大价值,尽可能规避痛点的说法。“短”是指占用资源时间短(即成本少),“平”过程平稳不发生大的变动(即目标明确,范围变动少),“快”指项目交付过程快(即时间短)。是针对影响项目各方面因素来说的,如范围、时间、成本和质量等因素。

大家对于预测型确实很熟悉,陈恭顺着马丁的话继续说,预测型确实提供了一种简单易行的模板,使得需求分析、架构设计、开发编码、测试、发布等活动有序组织进行。同时也比较聚焦,除了变更,每次都是专注当前阶段的活动,即上一个阶段完成后,只需关注后续阶段。

(三)预测型项目生命周期的痛点

马丁接着说道对于IT行业的现状来说,随着近几年敏捷思想的兴起,已经有了新的变化,但目前IT行业仍然较为普遍的采用预测型来交付项目,而且很多大规模的项目都是采用预测型,在一些军事、国企等行业还是可行的。但在创新企业中还是比较难通过预测型来应对变化莫测的市场,达到创新目标。

预测型作为IT行业传统、广泛采用的生命周期,迄今为止有几十年的历史,也出现了较多的弊端。常见的痛点是一旦时间拉长、目标和范围变更等,都会引起预测型的不稳定,影响预定计划的实施,进而影响交付结果。这时就会出现大家常说的“加人”“加班”“加钱”来弥补变更导致的不确定

如果项目周期较长时,资源的占用时间也会较长,资源的不稳定性会增加,从而影响质量的稳定,则需要投入的成本就会提高,否则就要延长项目周期来确保相应的质量;如果范围变动较频繁,则会导致预测计划的经常调整,会影响整体的交付效率,最终还是会造成成本提高,甚至交付的延迟。

现在我们来总结总结预测型被大家普遍诟病的痛点:

(1)对参与交付的人员能力需要高度符合,一旦人员能力不足或者未达到预期,就会造成无法按预定计划达标交付目标。

(2)由于各个阶段划分完全固定,阶段之间通过大量的文档传递信息,限制了灵活性、增加了工作量,同时还需要针对大量文档制定严格的规范标准,并安排人员进行检查。

(3)测试阶段比较靠后,质量反馈严重延迟,导致发现缺陷及修复的成本较大、变更可能性增加,同时也对交付质量的保障增加不确定。

(4)应对变更的成本较大,尤其是在靠后的阶段中出现重大技术变更,对于整个项目的交付往往都是灾难。突出了预测型在后续阶段对于变更的响应和及时性都是问题。

“以上这些大家是不是都或多或少的遇到过吧?”马丁环视一圈沉沉地说。大鹏一副痛苦的表情若有所思:好像我们之前都遇到过。瞬间大家都陷入了不堪往事中……

陈恭打破沉静:“我们得尝试改变了,再沿着预测型继续下去,确实不能适应这次的‘菜多多’项目。”大家也纷纷表示赞同。

不详

不详