独立以来,印度在海洋业方面取得了可喜的成就,特别是在渔业方面的成就尤为令人瞩目。

印度是一个三面环海的国家,海洋资源极其丰富。印度拥有202万平方公里的深海渔业专属经济区,7520公里的海岸线,45.2万平方公里的大陆架,2.9万公里总长的河流,170万吨公顷面积的水库,近100万公顷的咸水域和80万公顷的池塘,全国约有180万渔民靠渔业为生。

虽然印度拥有非常丰富的海洋资源优势,但是20世纪80年代以前并没有充分认识和利用这一宝贵的资源,将其转化为经济优势。特别是由于印度人中素食者很多,对肉类和鱼类需求不大,因此白白浪费了得天独厚的海洋资源。

继20世纪60年代开始的“绿色革命”和20世纪70年代开始的“白色革命”之后,印度从20世纪80年代开始,掀起了充分利用海洋资源,努力扩大海洋渔业规模,大力发展淡水养殖鱼虾和人工养殖珍珠技术,向国内外市场提供水产品,丰富人们的饮食结构,增加外汇创收和从业人员收入的“蓝色革命”的滚滚波涛。

印度政府制订了具体的行动计划,重视和加大对海洋渔业和淡水养殖业的资金投入和政策倾斜,使蓝色革命取得了令人瞩目的进展。

在海洋渔业方面,印度积极推行渔船机械化计划,到1984-1985年度,机械化渔船已近2万艘,1989-1990年度达到2.5万艘,深海商业渔船队达85个,政府提供购置船舶的补贴高达购置费的33%。政府还允许租赁外国船只和与外商合资,从国外引进必要的技术和人才。为开发海洋渔业资源,各种大小港口都为捕鱼船提供靠岸和停泊的专用码头。“七五”计划在总数约2450个沿海渔村中,选择一些渔村组建“渔业加工区”。

在内陆渔业方面,从“五五”计划开始,中央政府发起建立渔业发展机构,以加速推广池塘养鱼。这些渔农组织已在约10万公顷的水域中实行集约养鱼,产量由1971年每公顷50公斤上升到1981年每公顷130公斤。

印度水产品捕获量从1950年的75万吨增加到1996年的535万吨,增幅高达6.13倍,其中290万吨来自海洋,244万吨来自内河。海产品出口为38万吨,价值412.1亿卢比。渔业产值对国内净产值的贡献由1984年的147.9亿卢比上升到1995年的1015.6亿卢比,11年中增加了7倍。

在国际海鲜市场上,对虾、墨鱼、金枪鱼、鱿鱼、大马哈鱼、鱼翅、鱼粉、鱼油等非常抢手,是走俏产品。印度对虾、墨鱼和金枪鱼等品种的出口约占整个国际市场的45%。印度在印度洋和西太平洋建立的捕鱼基地有力地促进了捕鱼船队的扩大,现在金枪鱼的年产量为320万吨。鱼催卵剂也已投入生产。

印度的对虾养殖也取得了长足的进步。半密集的对虾养殖技术经济体系已经建立起来,曼加罗尔的农业大学开发出一种基因可使对虾抵抗白斑病。印度在它所拥有的120万公顷的海域中,已经建立起面积达近8万公顷的对虾养殖场,年产对虾万吨。预期对虾养殖场将达到10多万公顷,年产对虾10多万吨。

如今,蓝色革命的成果已经开始显现,在印度市场上,鱼虾的供应非常充足,海产品的出口正在以平均每年26%的速度增长,印度渔产量居世界第七位。

印度虽有丰富的渔业资源,但与其他国家相比,产量并不高。居亚洲渔业第一位的日本占总产量的43%,居第二位的中国占18%,而印度仅占9%。

值得一提的是,印度在海洋开发方面也取得了可圈可点的成就。印度政府早就认识到进行海洋学和海洋地理学研究的重要性,于1966年成立海洋研究所,1981年成立直属总理办公室的海洋发展局,让海洋科学家、资源计划者和政策分析家共同对专属经济区的重要问题进行研究分析,负责制定海洋政策。

在海洋发展局和海洋研究所的监督下,沿海设立了许多物理、化学和生物研究站,安达曼和尼科巴有11个,东岸有1个,西岸有3个。有6艘研究船对专属经济区进行渔业、碳化氢、矿产、生物资源、气象的调查和探测,绘制地图,并就开发海洋热能、风电、潮汐能和环境污染等进行研究。

印度国内还有好几个从事海洋科学的研究机构,其中最著名的有:设在果阿的国家海洋研究所,设在喀拉拉邦科钦的海洋渔业研究所,设在马德拉斯的海洋管理研究所,设在古吉拉特邦珀瓦纳加的中央海盐及海洋化学物质研究所。此外,还有一些专门的实验室从事与此相关的研究工作。

1981年,印度海洋地理学家开始了探查海底贵金属的深海探宝尝试,引起了一直想垄断海底资源开发的发达国家和跨国公司的震惊。海洋地理研究所用租来的“加维沙尼”考察船进行海底矿藏调查,印度科学家成功地完成了他们的科研计划,使印度成为有能力进行海洋资源开发的国家之一。目前,具有这种能力的国家为数不多。

1982年,联合国承认印度投资研究和探测深海海床的做法,承认印度为深海“开拓投资国”,并于1987年将印度洋中部一个面积达15万平方公里的海底矿藏划给印度进行开发,使得印度成为世界上第一个拥有可靠注册海底矿场的国家。同年,印度就勘探开采印度洋中的锰矿制定了大型开发计划,从此加入了工业发达国家掌握深海开采技术“俱乐部”。

1986年,海洋地理研究所在科钦东南的海底发现高2464米的海底山,命名为沙加坎罗亚,1992年,在离孟买455海里发现一个高1505的海底山,以诺贝尔奖获得者拉曼命名。

图2-8印度海底发现九千年古文明遗址

1990年,印度国家海洋地理研究所派出“赛加卡努阿号”考察船,采用多光束扫描探测装置,对印度洋及印度洋中的印度专属经济区进行勘测,探明了它所蕴藏的丰富的经济潜力,掌握了获得海底宝贵战略资源的必要资料。

印度国家冶金实验室和一个地方研究所已经研究出15种从海底矿瘤中提炼金属的方法。从印度洋中采掘含有铜、镍、钴的聚合金属,从海洋中提取碘、氯、锰、溴、钾和磷酸钙等化学元素。

中央药物研究所等10家研究所共同协作,对海洋微生物进行分类,提取物质生物活性,分析其抗真菌、抗细菌和抗病毒的特性,并找着了几种可以入药的海草,至少有100家公司从海水中研制药品。

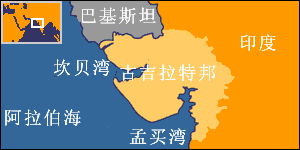

此外,有关机构还在研究从海水中提取新鲜水的技术,包括利用太阳能蒸馏、海水淡化、电解、抗盐和其他有害物质对设备的腐蚀等。同时,着手开发海洋热能、波能和潮汐能,库奇湾是潮汐能开发的最佳地点,坎贝湾和古吉拉特海岸也具备条件。

2014-2015财年,印度渔业和养殖累计价值55.1亿美元,产量超过1000万吨。据2016年1月报道:印度政府推进渔业发展和管理项目,使全国及联合领土内的1450万渔民受益。该项目名为“蓝色革命”,旨在通过4.529亿美元的投资资金注入,令印度渔业产能在未来五年提高6%~8%。“蓝色革命”项目涉及内容有:内陆渔业的发展和管理,养殖业、海洋渔业,包括深海渔业、海水养殖业,以及所有国家渔业发展委员会的渔业活动。该项目通过六方面进行:国家渔业发展委员会及其所有渔业活动、内陆渔业和养殖业;海洋渔业发展,基础设置建设及捕捞业操作规范;加强渔业数据和地域信息库设立;科学管理渔业产业;对渔业活动进行监测、管控和监督,以及其他必要的管控措施。“蓝色革命”项目100%由印度农业部下属的畜牧、奶业与渔业局提供资金支持并由其全权负责完成。该项目除渔民可直接获益外,其他相关群体也会从中获益,如养殖户、水产公司、零售商、批发商、加工商、出口商,以及妇女群体。该项目不仅会推动渔业发展,而且可带动周边附加产业经济发展,特别是沿海地区,直接或间接从中获益。

不详

不详