前面介绍了问题分析的若干种典型方法,这些方法好比古龙笔下的“七种武器”,每个方法都有其适用场景。如表2-4所示。

表2-4 7种典型方法

序号 | 方法 | 适用场景 |

1 | 类比法 | 对典型案例进行深入分析 |

2 | 优先级排序法 | 对广泛的问题进行聚焦,确定关注重点 |

3 | 问题归并法 | 对广泛的问题和信息进行分类、聚焦 |

4 | 代入法 | 对典型案例进行深入分析 |

5 | 标杆对比法 | 对研发体系现状进行全局判断 |

6 | 根源分析法 | 对共性问题或者典型案例进行深入分析 |

7 | TOC法 | 对广泛的问题进行聚焦,确定关注重点 |

在进行问题分析时,我们常常将多种方法综合起来使用,以取得理想的效果。比如首先对研发体系现状利用“标杆对比”的方法发现问题,然后对诸多问题进行“问题归并”和“优先级排序”,之后对其中的重要问题通过“根源分析”和“类比”的方法找到其真正原因。

下面展现几个问题分析的典型案例:

案例一:对项目进度延期问题进行分析

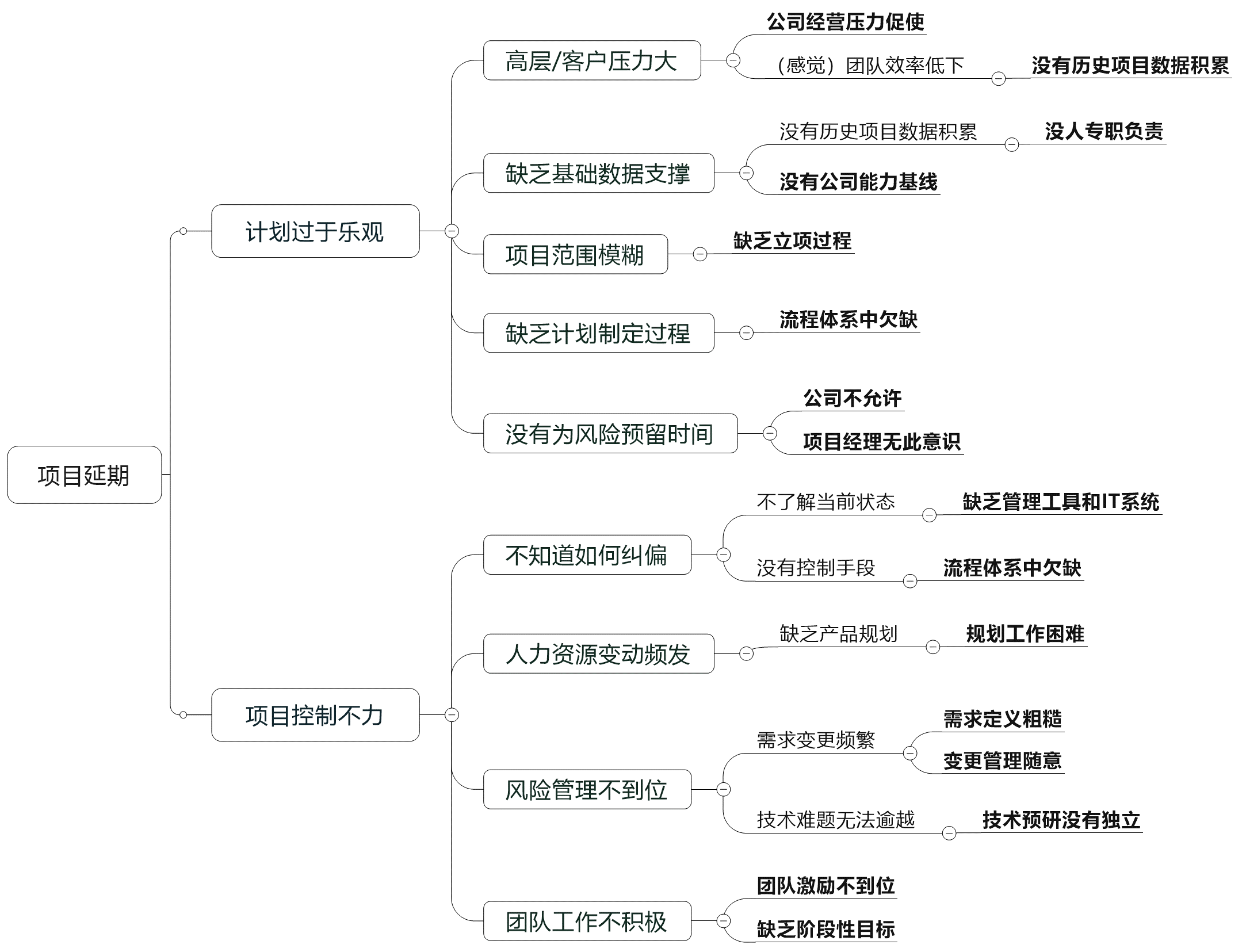

某公司研发项目的延期情况比较严重,期望有所改善。咨询师采访了几个典型的项目经理,想总结出研发项目中的通病,但是却发现他们谈论的各不相同,无法简单提取。于是咨询师邀请更多的项目经理,组织大家以头脑风暴的方式整理出导致进度延期的诸多原因,并以树状形式展现出来。项目延期的根源分析图如图2-4所示。

图2-4 项目延期的根源分析图

引起项目延期的原因被逐层分解,最末端的就是根本性原因。

既然根本原因已经全部找到,是否需要对其进行全面整改,以消除项目延期问题?显然没有这样理想的解决途径:公司不可能投入充足资源去解决所有问题。

那么要想改变项目延期的现状,应该如何切入呢?

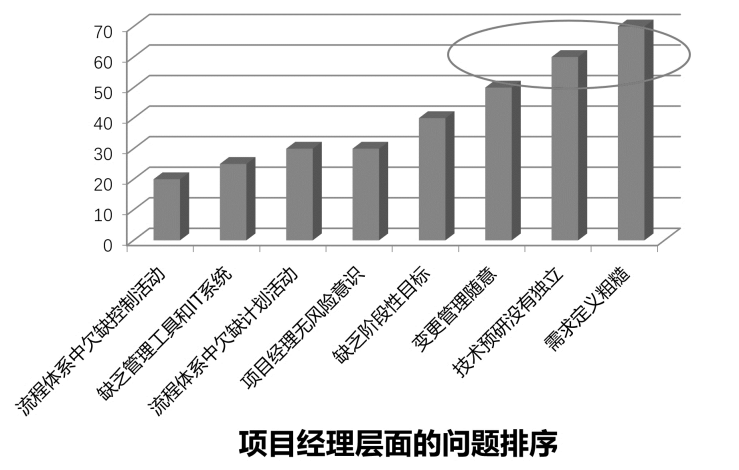

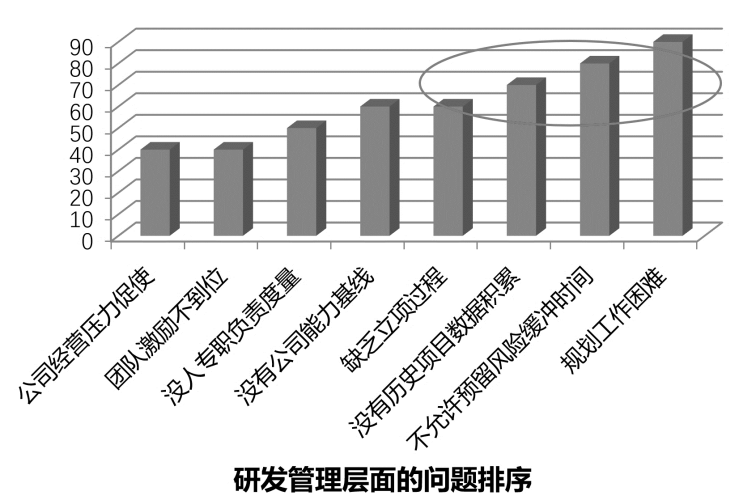

对上述这些问题,咨询师按照项目管理和研发管理这两个层面进行分类,再按照影响程度对问题进行排序。如图2-5、图2-6所示。

图2-5项目管理层面的问题排序

图2-6研发管理层面的问题排序

咨询师发现在项目管理层面,“需求分析粗糙”“缺乏前瞻性的技术预研”“需求变更随意”是引起项目延期的最重要的原因;在研发管理这个层面,“缺乏有效的产品规划”“没有预留风险缓冲时间”“缺乏历史数据支撑制定计划”则是最重要的原因。

有了这些扎实的分析成果,咨询师就可以制定相应的改进措施。基本的改进思路包括:

设立产品管理部门负责产品需求管理、产品/技术规划和优先级排序;

立项阶段明确项目目标,通过设定考核指标进行项目的绩效管理;

通过项目总结和相互学习,提高项目经理的业务能力。

案例二:分析项目绩效不理想的主要原因

案例公司的主要产品是日用小家电,待开发产品属于公司的年度重点项目,但是项目进程却无法令人满意。项目完成后,项目经理进行了下面的项目总结,比较细致和全面,而改进者需要从总结中挖掘问题和改进要点。

KJ156研发项目总结

KJ156作为我司2015年度的重点研发产品,该项目的立项、实施和产品上市等工作都得到了公司各个部门的高度重视,然而项目整个完成过程却没有达到预期效果,主要出现了项目进度延期、产品上市后质量不良等问题,同时也未能在市场上获得广泛认同。现对本研发项目进行总结。

整个项目计划周期为5个半月,项目完成时进度延期1个月左右,进度偏差率为18.2%。产品上市后市场反响不如预期,出货量从预计的50K降至20K。

项目执行过程具体如表2-5所示。

表2-5项目执行过程

阶段名称 | 里程碑节点 | 计划时间 | 实际时间 |

立项阶段 | 下达项目任务书 | 2015/3/1 – 2015/3/10 | 2015/2/20 – 2015/3/2 |

设计阶段 | 通过设计评审 | 2015/3/11 – 2015/3/30 | 2015/3/3 – 2015/3/15 |

样机阶段 | 通过样机评审 | 2015/4/01 – 2015/6/20 | 2015/3/16 – 2015/6/30 |

小批量试产阶段 | 通过小批量评审 | 2015/6/21 – 2015/7/10 | 2015/7/1 – 2015/7/15 |

中批量试产阶段 | 通过中批量评审 | 2015/7/11 – 2015/7/25 | 2015/7/16 – 2015/8/20 |

产品上市阶段 | 产品发布/上市 | 2015/7/26 – 2015/8/10 | 2015/8/21 – 2015/9/10 |

本研发项目存在的主要问题总结如表2-6所示。

表2-6本研发项目存在的主要问题

问题领域 | 主要问题描述 |

项目管理 | 项目计划不符合实际情况,没有考虑设计不合理、技术方案论证、验证不充分等问题带来的返工延迟 项目管理过程中也缺乏严格的进度管控手段 |

团队组织 | 但是项目过程中跨部门协作仍然不大顺畅,集中体现在对新产品重视程度不足、往往从本部门角度考虑工作的便利性,甚至项目例会都无法全员参与,项目经理没有适当的绩效评价措施 项目成员不稳定,中途3名骨干被抽调至其他项目,尽管后来人员获得了补充,但是难以及时上手,对项目造成了一定的负面影响 |

供应商管理 | 项目团队对供应商缺乏强有力的控制手段,尤其是模具供方对我司承诺比较随意,技术能力不足,导致项目一再延误 第二供方的拓展工作跟不上项目的需要,建议公司层面合理化的选择和认证供方,目前独家供应商会带来潜在风险 在和供应商的沟通时,我们没有统一接口,内部信息都没有充分流通,搞得供应商也“不知道听谁的” |

产品与技术 | 较大的产品规格变更至少发生了2次,分别在设计阶段和样机阶段,建议加强立项阶段的相关工作,明确产品定位和定义 对新技术的成熟度和应用难度缺乏深入理解,并且与公司研究院的同事配合不到位,项目中还需要对诸多技术细节进行基础研究,浪费了很多精力 产品市场反响不佳的原因并非仅仅因为发布时间晚,问题还是出现在产品定位和客户需求不匹配上 |

看了这份项目总结后,该项目的脉络似乎已经明确——又是一个“典型”的研发项目!这个项目的问题有很多,比如跨部门协同问题、项目计划管控问题、供应商管理问题、需求变更问题、技术风险问题等。不过也没有什么特殊的,毕竟这在其他企业里也是常见的。

至于如何改进,既然问题清楚了,何愁改进?改进建议如表2-7所示。

表2-7改进建议

主要问题 | 主要改进点 |

跨部门协作问题 | 严格执行项目管理机制,明确团队成员职责,要求部门经理做出资源承诺,项目经理需要获得考评的权力 定期召开项目例会,促使信息获得有效流转 |

项目计划管控问题 | 项目成员共同制定项目计划,让任务执行者做出承诺,强化计划的严肃性 制定计划时留出风险缓冲时间 |

需求变更问题 | 要求产品经理在制定《项目任务书》、需求规格定义与评审活动中积极参与,力图在早期规避变更风险 执行严格的变更管理流程 |

技术风险问题 | …… |

设想一下项目经理拿到这份改进建议后的感觉吧。这些问题都是存在的;改进建议吗,也都算得上有针对性。不过这么多的改进措施,如果要在项目里面落实下来,肯定来不及,说不定延期更严重;很多改进措施,也不是项目经理能够做主的。

因此,类似的改进建议力求面面俱到,但是实则言之无物,原因就在于没有抓住当前项目的主要矛盾,对具体项目没有针对性,当然也就谈不上可操作性。

发现问题是解决问题的前提,进一步讲,发现主要问题是解决问题的关键。那么,如何发现案例项目的主要问题呢?

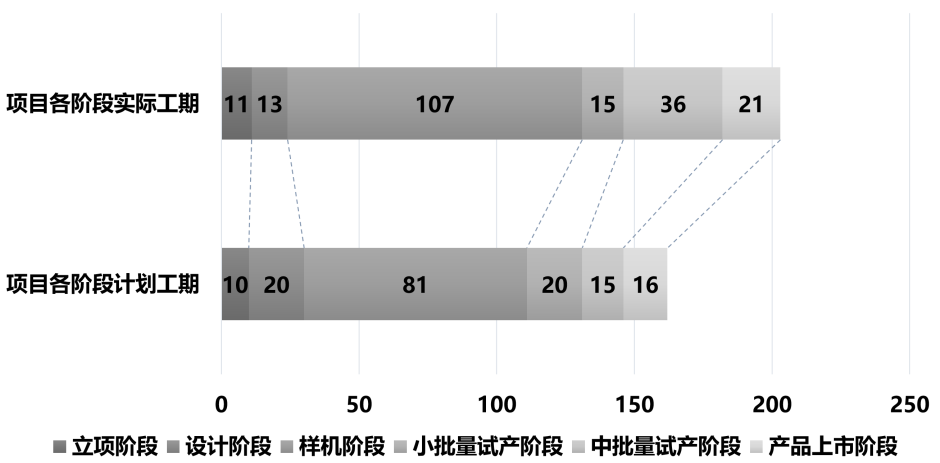

首先,需要一个有力的切入点——从该项目进度延期问题入手。表2-5中的数据并不直观,稍作调整加工,就会发现更多细节。如表2-8所示。

表2-8该项目进度延期问题的切入点

阶段名称 | 计划 | 实际 | 阶段工期偏差 | 项目进度偏差 | ||

开始-结束 | 工期 | 开始-结束 | 工期 | |||

立项阶段 | 2015/3/1 - 2015/3/10 | 10 | 2015/2/20 - 2015/3/2 | 11 | 1 | -8 |

设计阶段 | 2015/3/11 - 2015/3/30 | 20 | 2015/3/3 - 2015/3/15 | 13 | -7 | -15 |

样机阶段 | 2015/4/01 - 2015/6/20 | 81 | 2015/3/16 - 2015/6/30 | 107 | 26 | 10 |

小批量试产阶段 | 2015/6/21 - 2015/7/10 | 20 | 2015/7/1 - 2015/7/15 | 15 | -5 | 5 |

中批量试产阶段 | 2015/7/11 - 2015/7/25 | 15 | 2015/7/16 - 2015/8/20 | 36 | 21 | 26 |

产品上市阶段 | 2015/7/26 - 2015/8/10 | 16 | 2015/8/21 - 2015/9/10 | 21 | 5 | 31 |

在原表中增加了阶段工期、阶段工期偏差(各阶段实际工期和计划工期的偏差)、项目进度偏差(即累计的进度偏差)等数据列。再则,可以绘制阶段工期分布图,直观的展现出项目具体情况。如图2-7所示。

图2-7阶段工期分布图

原来并非每个阶段都延期,而延期比较严重的样机阶段和中批量试产阶段,貌似都指向了相似的主题,不过目前下结论还为时尚早。

通过进一步的沟通,咨询师从项目经理那里获知了几点重要信息:

该项目团队具有较好的管理基础,团队成员具有合作的经验,项目计划制定时充分参考了以往的历史数据;

该产品的设计方案沿用上一代,变化不大;主要变化就是该产品中使用了研究院研发的两项新技术,因此设计阶段比较顺利;

从样机到中批量试产的三个阶段都有延期,其中小批量试产阶段也不太顺利,这一点从进度上面没有体现出来,主要原因就是模具供应商提供的模具质量达不到要求,反复几次拉锯,让人心力交瘁;

跨部门协作不畅、需求变更、项目骨干的人员变动等问题,令项目经理非常不快,也耗费了很多精力去处理。不过总的来讲,对项目进度影响有限,原因是这些都没有发生在关键路径上。

终于发现尽管这个项目看起来问题“一大箩筐”,但最主要的问题并不分散,模具的质量和交期拖了整个项目的后腿!那么,现在是否可以宣布这一重大发现,并给出改进建议:选择/替换更高质量的模具供应商,从而解决模具的质量和交期问题,是该项目改进的要点。

分析到这里,其实和正确结论还差最后一步。既然问题出在模具供应商,是否更换供应商就可以解决问题呢?通过进一步提问,咨询师了解到该供应商已经和公司保持了长期的业务合作,以往合作的项目大多比较顺利,其能力毋庸置疑。

这次合作出现问题,究其原因是该产品中使用了研究院的两项新技术,而且这在其他产品上尚未获得验证,其不成熟性直接影响到模具的加工难度和交付质量!将不成熟的技术引入产品,才是导致该项目失利的根本原因!

问题找到了,如何解决呢?项目经理认为技术不成熟、模具供应商达不到要求、项目周期紧张,这些都不是他能够控制的,面对这样的情况,他也是无能为力。

其实不尽然。有经验的项目经理完全应该在项目初期意识到技术不成熟将是项目面临的主要风险,对技术风险进行详细分析,并组织研究院同事、项目的技术负责人、工艺负责人和模具供方的技术负责人共同拿出解决方案,尽最大努力缓解技术风险,这样才能有利于项目后续工作开展。

回顾整个案例分析过程,咨询师采用了根源分析、类比、优先级排序等方法,不断深入、紧扣主要问题,逐步找到了项目的症结,并给出令人信服的、富有价值的改进建议。虽然过程有些曲折,但这些结构化的思维方式还是有意义的。

上面探讨了该项目管理层次的问题,并没有提及产品管理层次的问题:是否可以解读为该公司产品规划和技术规划脱节、产品立项时忽视技术风险呢?

事实上,还没有足够的证据显示产品管理领域的问题。也许确实存在这样的问题,以致相当多的研发项目存在风险很大的“技术研究”成分而陷入苦战;也许仅仅是偶然事件,其他项目表现得不错。如果期望该问题获得印证,咨询师需要将视野移至产品管理领域,开展新的调研。

在分析问题时,既不应对问题理解过于表面化,也不需要对问题做过分解读。尤其是后者,貌似深刻,实则刻薄,企业决策者可能会被这种夸大其词所诱导而做出不恰当的判断。

比如将某个项目中超出预期的需求变更,解读为该公司缺乏需求变更管理流程和产品规划过程,乃至产品定位和定义缺失,进而建议公司对产品需求进行严格的管控;发现某重点研发项目过程中存在跨部门协作问题,又听到项目经理抱怨无法有效管理跨职能的团队,就为该公司打上了“缺乏协作意识”的标签,进而建议公司严格执行跨部门协作的评价机制等。

这些过分解读尽管可以将研发体系的“改进范围”扩大,但是事倍功半的改进思路并不经济。负责任的改进者需要尽量按照本来面貌,去还原企业研发体系的现状问题和严重程度,后续的设计工作才会拥有坚实的基础。

本章要点

1. 需要为研发改进工作设定“跳起来够得到的目标”:目标明确且聚焦、务实、符合SMART原则。

2. 同时追求多个改进目标并不容易,甚至每个目标都会落空。

3. 在设定目标时,初步考虑解决思路,有利于目标的合理性。

4. 改进工作具有显性和隐性的约束条件,不可掉以轻心。

5. 扎实的现状调研,是研发改进的前提和基础。

6. 调研工作需要实事求是、抓住重点。

7. 在研发现状调研时,需要综合运用各种方法,才能获得良好的效果。

8. 对问题做过分解读是不负责任的,决策者可能因此做出错误的判断。

靖爽

靖爽