正如前面所述,无论是“内观自省”还是“外摄滋养”,作为培训师身心修为可供参考的路径,并没有确切的终点。但可以确定的是,这路一定是通向更遥远的前方。至于每一个人或者每一名培训师,在这条路上到底能走多远?能走多久?能否抵达一个又一个的驿站?完全取决于每一个人是否能够在身后留下一个又一个坚实的脚印。

打个不很恰当的比方,培训师身心修为的过程,很类似父母抚养小孩长大成人的过程。

我们知道,任何父母之所以能够日复一日、年复一年地每天坚持喂养自己的小孩,是因为他们心中有一个无比坚定的信念:只要坚持喂养下去,小孩一定能够慢慢长大成人!

没有任何父母会每天去计算,昨天的喂养到底能否在今天显现多少成果,比如是否长高?是否长大?是否会爬?是否会说话?……更没有任何一对父母会因为昨天的喂养,并没有在今天显现某些直接的成果,就停止喂养……只要持续不断地坚持下去,总有一天——也许三个月,也许半年,也许一年,也许更长时间,但是父母终于能够欣喜地发现:孩子长大了!

即使长大成人了,我们仍然需要每天的每天坚持,通过进食、锻炼等各种方式来确保身体的健康……

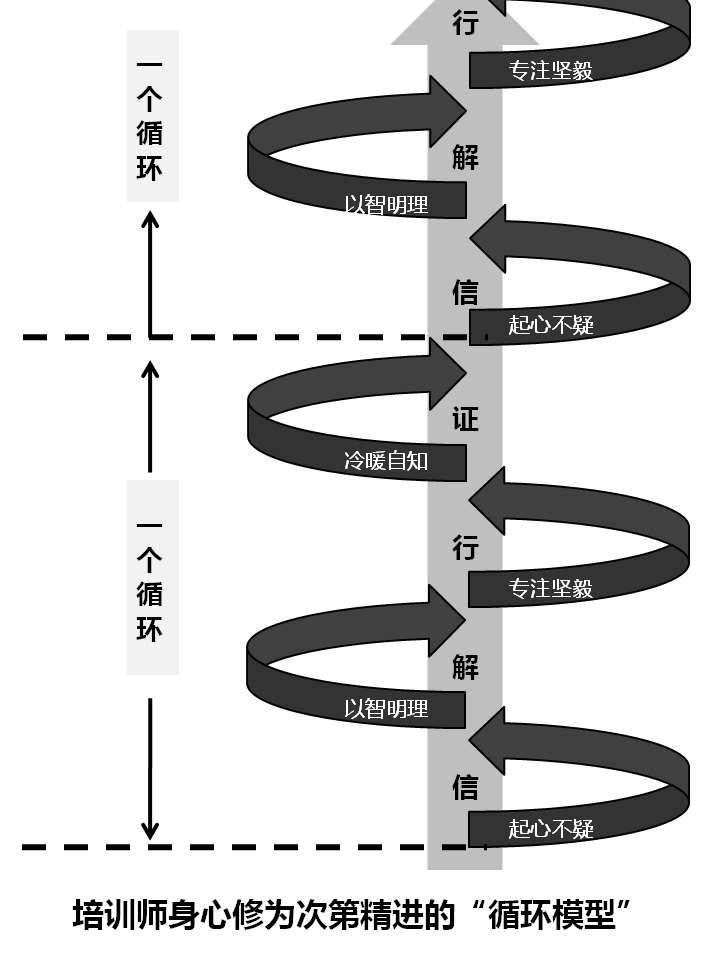

其实,身心修为也是这样一个循环往复,不断螺旋上升的过程。每一次的循环,都在为身心修为的过程提供着不可或缺的能量,哪怕如丝、如毫……

所以,我们有必要探讨一下,到底需要经过哪些关键节点,才能完成一次修为的循环,并且持续次第精进?

净空法师在谈及佛法修行时,曾经有这样的开示:

“……佛法修学可以分为四个阶段,就是清凉大师在华严经上所讲的:‘信、解、行、证。

第一,‘信’,能信就是缘成熟了。我们常常说:‘佛不度无缘之人。’什么叫缘?就是他能信。能信,表示缘成熟了;不能相信,就是缘没成熟。所以佛度众生,一定是度能够相信的这些人。

佛家跟其他宗教不相同,其他宗教信了就可以得救,佛法‘信’是表示可以入门。‘信’了之后一定要‘解’(理解)。佛法所说的是宇宙人生的真相。因此,‘解’就是理解宇宙人生的真相。真的理解之后,才修行。所以‘行’是建立在‘解’的基础上。

在理论没弄清楚、方法也不懂的时候,怎么能‘行’呢?这种‘行’就是‘盲修瞎练’,不是真正的‘行’。真正的‘行’,是有理论基础、正确的方法。‘行’最后的目的是要达到‘证’,‘证’才是真正得受用。什么叫作‘证’呢?简单的说,就是把自己所信、所解、所行的,在日常生活当中,统统用得着、统统融合了,这就是‘证’。……”

就笔者非常个体的职业实践体认而言,将净空法师的上述开示迁移到培训师的身心修为上来,实在有异曲同工之旨趣。所以,愿意就“信、解、行、证”在身心修为过程中的实在功效,分享一二。

(一)信:修为之根

为什么说“信”是修为之根呢?

先与读者诸君分享笔者在实践中观察到的一个现象。

我们知道,就基本的职业规范而言,培训师在课堂现场,除了要身着正装之外,其他行止风范也是有一定要求的。最根本的不是培训师自己要有多“潇洒”,而是对学员的一个基本尊重。

所以,在早期的《TTT》课程中,在示范完行止规范的具体做法(包括手势、步伐、眼神及其他细节等)之后,往往会直接组织学员(培训师)在现场进行练习,甚至是借助小组PK的方式,看谁能够做得更好、更到位……。可是,最终的结果是,大部分学员只是在课堂现场依照要求模拟练习了而已。等课程结束回到培训实践中,又回复到原来那种懒散、不修边幅的状态……

为什么会出现这样的情形呢?经过一些询问发现,很多学员其实从心底就不相信职业规范有多么重要,更不相信对课程本身会有什么作用……即“不信”。

基于这样的情况,后来我调整了一些思路和做法:在讲述行止风范的具体要求之前,会用很多的手段,让学员切身体会到“规范”与“不规范”带给他的不同感受,然后,再简单示范,但是不再组织课堂练习了……让我颇感意外的是,这样下来的结果,恰恰会有更多的学员在课堂现场,注意并切实按照行止规范的要求去做……

由此可见,“信”或者“不信”将直接决定后续的行为实践。

所以,在佛教修行中,特别强调“信”的作用,包括“信实有、信有德、信有能”都是修行的前提。

“云何为信。于实、德能深忍乐欲。心净为性。对治不信。乐善为业。然信差别略有三种。一信实有。谓于诸法实事理中深信忍故。二信有德。谓于三宝真净德中深信乐故。三信有能。谓于一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。由斯对治彼不信心。爱乐证修世出世善。忍谓胜解。此即信因。乐欲谓欲。即是信果。”(语出《成唯识论》卷六)

那么,将上述经典中阐述的“信”迁移到培训师的身心修为上来,又该如何理解呢?到底“信”些什么东西呢?笔者认为,至少也包含以下几个方面:

一是信天职。

其实,任何一个职业都有其自诞生之初就已经确定无疑的一些职责和工作范畴。比如医生的天职就是救死扶伤、比如厨师的天职就是烹饪、比如军人的天职就是服从命令……而培训师的天职就是教育,更具体来说,就是经由培训课程实施等具体的工作环节,达成对学员的教育的目的。

那教育的目的是什么?就是“让其(学员)成长得更好”,即通过德行、知识、技能等各要素的综合提升与改善得以达成。所以,陶行知先生对老师有一个要求就是“学高为师,行正为范”。如果培训师连自己的天职都不信,不承认,不要说修为了,恐怕连基本的义务都很难履行。

二是信学员。为什么呢?无论是教育领域还是心理学领域的专家,都有很多研究结果表明,要达成教育目的的一个重要前提就是,要相信教育的对象“能够被教育,而且一定会有向好的结果”。

先说说不信学员的后果。最典型的表现就是,培训师会戴着有色眼镜去看待学员,尤其是容易对个别有不当言行的学员做出负面的判断,继而难免在情绪上有所流露,甚至进入恶性循环……这种情形在很多家长教育孩子的过程中,也是反复上演,直到最后双方都“筋疲力尽”。

如果反过来,在一开始就生起对学员的信心——相信学员愿意学习,能够学习。即使过程中出现某些“不理想”的情形,估计有此“信”的老师,更容易在第一时间内观反省自己的方式、方法或者其他一些细节……由此,不就开启了修为之门吗?

三信自己。指的是要相信自己的选择、相信自己的能力、相信自己的努力、相信自己的付出、相信自己的坚持。

下面这则寓言故事,简单而又深刻地揭示了“信”与“不信”之间一念之差所引发的天壤之别的结果。

图6-1一念之差(摘自网络)

从前有个人,他想要挖一口井来方便取水。

第一天他挖了一大半没有看到水。可他没有放弃,还是不断地在向下挖,他深信有一天一定会看到清澈的水。

第二天他挖了一小半还是没有看到水。还是一样没有放弃,依然坚信着会挖到甜美的水。

可是当第三天的时候,还没有挖到水,他开始对挖井耐烦了起来,就挖了几下。突然开始怀疑真的会挖到水吗?挖井人开始疑惑起来。

又过了几天,当连续到第七天的时候还是没有挖到水,挖井人彻底失去了信心,不想再继续挖了,扔下手里的锄头和铁锹回家。因为他觉得这里不可能有水。

他哪里想到只要他再挖深一点点就会有水了,可是他并没有坚持,就这样放弃了!

当一个人想放弃的时候不妨想想当初是为什么努力到现在的,要坚信自己的信念。

和上面这则寓言故事的主人公一样,相信很多培训师在职业初期,也许过很多的“宏愿”。但是因为这些愿望并没有在短时间内实现,于是,就对自己的选择、努力与付出等产生怀疑,继而中途放弃,甚为可惜。

四是信明师。注意,是“明师”而非“名师”。关于这一点,笔者还是原文引述一段净空法师的开示,以供读者明鉴。

“……学佛最重要的是亲近一位老师,接受老师的教导,依照老师讲的方法来修学,这是古今不变的正途。在中国古代,佛门教学,首先是五年学戒。这个‘戒’不是三藏里面的律藏,而是遵守老师的教诫,就是要遵守老师的规矩。这个学生将来是成功、是失败,老师要负完全的责任,这就是师道。

现在,说是话已经看不到了!为什么呢?老师不负责任,学生也不认真学习,师道真的没落了,这是时代的悲剧!学生对老师没有尊敬心,老师对学生也没有真正的照顾,也没有真正成就他的愿望和关怀。

五年学戒,是中国人所讲的‘师承’。学的是什么戒呢?简单说就是培养戒、定、慧三学的基础。这是老师的责任,老师没有别的东西教给你。像禅宗拜师一样,这五年中老师叫学生干什么?分配一个工作,叫他老老实实去做——这个简单的修行方法,绝对不能改,天天照做。所以学生就觉得枯燥无味,感觉在道场做了五年工,什么都没学到。其实他学到的东西太多了,只是他自己不知道。

那么他学到了什么东西呢?烦恼少了!叫他这个不准看,那个不准听,限制很多,如果统统都能遵守,这五年下来,便是福慧双修。‘福’是什么?天天都在寺院里面做工,就是修布施!因为出家了,身上没有钱布施,天天做工,用劳力修布施波罗蜜、修供养。每天这个不能听、那个不能看,六根都给堵起来,收摄起来,心得定、心得清净,这是‘慧’。所以老师是在教你修福、修戒、修定、修慧,他教得一点痕迹都没有。……”

用笔者的话来说,所谓明师,就是不见得教你多少可以现学现用的知识或者技能,但是,有些东西却能让你受用很长时间,甚至是一辈子……能否遇见或许在于缘分,但遇见了不珍惜,恐怕就是没有“福分”的问题了。

(二)解:修为之灯

打个不很恰当的比方,假如我们把培训师身心修为的过程,比喻成日常生活中的一趟旅行,就会发现,即使你多么相信某一趟旅行能够达成自己的某一心愿,但是,如果你并没有选择一条合适的线路,更没有对旅行过程中所需要使用的工具、物品以及其他要素等,做好充分准备的话,恐怕除了一通忙乱与劳累之外,其他什么也得不着,最多也就是“到此一游”,而已。

类似于旅行前的准备工作,身心修为的准备工作就是“解”。

那么,什么是“解”呢?《百度百科》词条的解释是,“解,会意。从刀,从牛,从角。表示用刀把牛角剖开。本义:分解牛,后泛指剖开。解,判也,从刀,判牛角。一曰解廌,兽也。佳买切。又,户卖切。——《说文》;解者,释也。解释结滞,徵事以对也。”

用通俗的话来说,就是了解、理解事情的实相,掌握相关的理论和方法。怎么样做,才是真正的了解和理解呢?

佛教经典中有“四依法”的指引,当是很好的参考。

“迦叶菩萨复白佛言。世尊。善哉善哉。如来所说真实不虚我当顶受。譬如金刚珍宝异物。如佛所说是诸比丘当依四法。何等为四。依法不依人。依义不依语。依智不依识。依了义经不依不了义经。”(语出《大般涅槃经》)

所谓“依法不依人”,指的是“修道者当以教法为依,不可以人为依。若其人虽为凡夫,或外道,而所说之理契合于正法,亦可信受奉行;反之,若其人虽现相好具足之佛身,而所说者不契合于正法,则自当舍离而不可以之为依止。”(摘自网络)

迁移到培训师的修为上来说,就是要有自己独立的思考和判断,要深入探究事情的真相,把握问题的本质,追溯问题的根本原因,而不是人云亦云,尤其不能迷信——因“迷”而信。更通俗一点说,就是要了解掌握最基本的道理。最基本的道理往往有两个主要特征:一是与生活常识相融合;二是论证过程符合逻辑,能够达成逻辑关系的自洽。

在这一点上,社会上“反其道而行之”的例子不胜枚举。只要某人拥有一定的身份和地位之后,所言所行似乎就必定是真理。即使是明眼人稍微拿常识对照一下,就已经漏洞百出的“胡说八道”,但是各路人等依然怀揣各自的目的“信奉不已”。这里就不再列举了。

单就培训领域,也经常出现类似的情形。最为典型的是,那些打着“大师”“著名”“某某领域第一人”旗号的课程,总是能够唬到一批人。笔者尊重任何一种事实存在的现象,但是绝不等于接受和认同。

所谓“依义不依语”,指的是“修道者当以中道第一义为依,不可以文字、语言之表现为依(摘自网络)。

这一告诫也值得我们警醒。很多人仅仅听到表面的文字、术语就以为自己真的懂了,其实只是知道字面上的意思而已。至于背后真实的含义,既没有兴趣去探究,更谈不上真正理解,这样的话,又怎么能够有效知道后面的行动实践呢?

任何一名培训师在职业初期,都会学习一些包括课程设计、开发乃至现场呈现的基本方法与技巧。

比如,我们说课程内容的编排要符合一定的逻辑层次,要理清内容与内容之间的基本逻辑关系等。表面上,很多培训师都会说“知道了”,但是在实际操作中,却漏洞百出,杂乱无章。追溯其原因会发现,他们连什么是逻辑顺序,什么是基本的逻辑关系都云里雾里……

比如,现场掌控是很多培训师都特别在乎的一项技能或者技巧,其中肯定会提及“当有学员出现窃窃私语的情形时,要及时制止”这样的建议或者方法。很多人基于对语言表面意思的理解,就以为自己掌握了这一方法。于是,在实践中,只要发现有学员说话,就不分青红皂白地制止。不要说具体操作的分寸的把握了,就说法这一现象而言,怎么就能断定属于“窃窃私语”的情形呢?所以,等遭遇到学员的反弹情绪的时候,只能一脸茫然……

所谓“依智不依识”,指的是“修道者当以真智慧为依,不可以人间情识为依。(摘自网络)

通俗地说,就是要依据理性的、分析的、多角度考量之后再做出相应的判断,而不是被情绪、情感、好恶所牵引。

举个生活中的例子。

很多人经过反复的推演、权衡了利弊得失之后,准备做出某些选择或者决定的时候,往往会因为自己身边亲人的反对而无奈放弃,尤其是孩子面对父母的时候,等到随着时间的推移,证实当初的判断是正确的时候,已经后悔都来不及了……于是,开始上演相互埋怨、相互指责的一幕幕闹剧。

所谓“有智无信,增长邪见;有信无智,增长愚痴”(语出《大毘(pi)婆沙论》),说的就是这个意思。

所谓“依了义经不依不了义经”,指的是“修道者当以明示中道实相义之决定了义经为依,不可以不了义经为依。”(摘自网络)

这里指的是要依循原典、经典的指引,而不是那些断章取义的解读。这一点,笔者在《TTT培训师精进三部曲》的第二册《建构课程内容的价值链条》一书中有过较为详尽的阐述(参见第一章第六、七节),这里就不再赘述了。

总结上述的“四依法”,单纯围绕培训师的身心修为这一问题,“解”的核心和关键就是:理性和常识。

所以,“解”作为培训师身心修为的一个重要步骤,不但不可或缺,更是避免误入歧途,甚至走火入魔的基础和关键。只有对自己将要践行的事情有了切实的理解和把握,才能“把事情做正确”,而“做正确的事情”既是前提和依据,也是评估尺度之一。

(三)行:修为之功

修为的第三个步骤是:行,即落实到行动上,开始实践尝试。

先看一则小故事。

从前,有个富豪人家的儿子由于能够非常流利地背诵航海的方法,所以大家都很信服他。后来他们一起航海,船老大突然病死了,大家自然就请富豪的儿子了。他也义不容辞,当起了船老大。到了回水和急流的地方,他高声背诵驾船的口诀,可是船就是怎么也稳不住,最后终于翻了,全船人都淹死在海水里。

作为旁观者,这则故事的主人公实在“可笑”。但是,这种“可笑”的情形难道仅此一例?

所以,无论一个人“懂得再多”,如果没有亲身躬行、实践,也最多是“口头禅”而已。分享一则大家熟知的故事。

有一天,苏东坡灵感来了,写了一首五言诗偈:

稽首天中天,毫光照大千;

八风吹不动,端坐紫金莲。

他自感得意,认为这首颇具修持工夫的创作。如果让佛印禅师看到,一定会加精、给红脸,就赶紧派书童过江,专程送给佛印禅师欣赏印证。谁知佛印看后,一笑,略一沉吟,只批了两个字,便交给书童原封带回。

苏东坡在期待中接回“佳音”,总以为禅师会赞叹一番,急忙打开一看,只见上写“放屁”两个大字。

苏东坡受不住这一着,随即备船过江,亲自到金山寺去找佛印禅师兴师问罪。直奔西山寺,却见禅堂禁闭,门上贴一张纸条,写的是“八风吹不动,一屁打过江”。苏东坡到此才恍然大悟,惭愧不已!(选自《东坡志林》)

所以,明白道理是一回事,能否做到,确实需要费一番功夫。放在修为上来说,这就是“行”,也是确保修为见到成效的关键。

所谓“只要功夫深,铁杵磨成针”。说的就是是否下到足够的功夫。所以,笔者不再赘述更多理由了。但是,在“行”的过程中,还是有几点想与读者简单分享。

“行”的第一个关键点是,专注,心无旁骛。在实践的观察中,我们会发现,之所以有的人在同样的时间段内,实践的频次也一样的情况下,效果却有很大的差异——笔者并不排斥某些天赋和天资水平的差异,但是,更为重要的是实践过程中的专注程度。

举个例子。

曾经有很多的学员(培训师)询问我说,“做好一名培训师是否需要天赋?”我的回答是,假如只是作为一项职业,要做到较高的专业水平,其实和天赋的关系几乎为零。拿NBA的职业球员举例,其实除了乔丹、科比这样的天王巨星级别的球员之外,更大量的是其他一些职业球员。其实,你去问问真正的球迷,就会发现,很多默默无闻的球员同样受到很多人的尊重。即使是科比,从官方发布的相关资料看,和他同期进入NBA的其他球员,单纯从天赋要素看,不见得比他差多少,所以,科比的成就更多应该归功于他的专注与坚持。

其实,培训师的职业成长也一样,在基本职业条件之后的差异,更多来自于专注的实践。很多人会提到一个很玄妙的词,叫“悟性”。就笔者的个人看法而言,“悟性”恰恰是历练而成的,而专注就是提高“悟性”的必要条件之一。

“行”的第二个关键是,坚持、持续地坚持。从理论上说,“所有的质变都依赖足够的量变”,也就是说,实践要有一个可以感知、可以直接确认的效果,必须经由足够多频次的历练。除此之外,影响自己坚持下去的还有一个重要干扰因素是,我们常常以横向的维度把别人当作参考尺度。这固然没有错,但是,如果只是唯一的参考尺度的话,很容易让自己感到心灰意懒——为什么别人进步那么快?我们往往只看到了别人“快”的结果,却永远不了解,甚至也不愿意去了解别人背后的过程。所以,更重要的一个参考尺度是纵向的自己——今天的自己有没有比昨天进步一点?

“行”的第三点提示是,调整、矫正。也就是说,在实践过程中,要不断优化,尤其在一些关键节点上,所谓“失之毫厘,谬以千里(语出《礼记·经解》,"《易》曰:‘君子慎始,差若毫厘,谬以千里。’”)。

关于“行”,古圣先贤也给出了很多的指引和教诲,现摘录几则,以飨读者。

——《华严经》说︰“譬如贫穷人,昼夜数他宝,自无半钱分,多闻亦如是。”

——《弟子规》:“不力行,但学文,长浮华,成何人;但力行,不学文,任己见,昧理真。”

——“解一丈不如行一尺,解一尺不如行一寸。”

——“坐言起行,方能得到真实利益。”

——“有解无行,名为狂慧,解如火焰,行如水漾,是火燎原,非水莫救。”

——“有解无行,易生傲慢,自命不凡,目空一切,行能除我执,傲慢之火熄。”

——“行解相应,目足并用,如鸟双翼,如车二轮。”

……

所谓“古人学问无遗力,少壮工夫老始成;纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”(南宋-陆游《冬夜读书示子聿》)

(四)证:修为之果

修为的第四个步骤,也是一个完整循环的最后一环,就是“证”,也是修为之果。就是经由前面的“信、解、行”三个步骤,最后达成的一个状态、一种境界,更是经由足够量变达成质变的那一刹那、那一瞬间。

之所以将“证”列为修为(修行)的最后一个步骤,是因为通过证得某种结果,让人心生欢喜,增进信心,从而开始下一循环的“信、解、行、证”,并且形成螺旋上升的正向效应,以至于一次次突破,更上层楼。

所以,关于“证”,古圣先贤也有很多的指引和开示。例如:

(1)唐·裴休《黄蘖山断际禅师传心法要》:“ 明於言下忽然默契,便礼拜云:‘如人饮水,冷暖自知,某甲在五祖会中,枉用三十年工夫。’”

(2)宋·释道原《景德传灯录·袁州蒙山道明禅师》:“某甲虽在黄梅随众,实未省自己面目。今蒙指授入处,如人饮水,冷暖自知。今行者,即是某甲师也。”

(3)宋·岳珂《桯史·记龙眠海会图》:“至於有法无法,有相无相,如鱼饮水,冷暖自知。”

(4)明·鹿善继《答范景龙书》:惟是世变滔滔,党同伐异,任重道远,谨始虑终,往常书本生活,到此躬行实践,别有光景,如人饮水,冷暖自知。

(5)《古尊宿语录·佛眼和尚普说语录》:“智与理冥,境与神会。如人饮水,冷暖自知。诚哉是言也,乃有《投机颂》云。”

(6)鲁迅 《<故事新编>序言》:“况且‘如鱼饮水,冷暖自知’,用庸俗的话来说,就是‘自家有病自家知’罢。”

(7)自己直接经验过的,自己最了解。禅宗比喻内心的悟证。

回到培训师这一职业上来的话,所谓“证”,就是经过一次又一次的实践历练,即使是同一主题的课程,都能演化出不同的感觉,带给自己欣喜之情,与此同时,在“证”的时候,常常也会有恍然大悟之感——原来事情“是这个样子”!也就是人们常常所说的,“开悟了”!

对此,星云大师有一段开示,值得我们细细品味。

说到“悟”,是语言所表达不出,文字也形容不了的!如吃了一颗糖,感觉很甜、很好吃,这甜的程度、甜的滋味只有吃的人知道。即使说破了嘴皮,没有吃的还是不能体会。“悟”就像这种“如人饮水,冷暖自知”的自证自觉境界,所以禅宗说“悟”是“言语道断,不立文字”的。

虽然“悟”不容易藉语言文字传达,但是“悟”是绝对可以体验的一种境界。由悟之中,可以体验到“生命的奥秘”,生命是无限伟大,无限喜悦的存在。由悟之中,可以领略出“时间的永恒”,一刹那、一转瞬都可以通往永恒的瀚海。悟,可以使我们体会“空间的无边”,一花一世界,一叶一如来;须弥藏芥子,芥子纳须弥!悟,更可以使我们体认“人我一如”,原来你和我不是两个人,你和我是一体一如的。“悟”是有声音的,“悟”的声音怎么样?是“崩”的一声,震破混沌蒙昧。“悟”也有速度,用“电光石火”来形容还不及万分之一。“悟”的形象,是粉碎虚空,消灭迷妄,眼前望去,一片真实光明!

“悟”的内容究竟是什么?悟的内容是“有无一体”,不是先“有”后“无”,或先“无”后“有”,而是有无同时俱在,悟是没有先后的。悟的境界使我们可以随顺这个世间,觉得跟世间水乳交融;也可以使我们与世间违背,觉得方枘圆凿,格格不入。悟是一种“通达的茫然”,也是一种“茫然的通达”。悟的那一刻,豁然通达了,回头看看以往执着虚妄的世界,觉得茫然;这是“通达的茫然”。悟也好像在黑暗无际里面,突然电光一闪,照破无明迷雾,顿见光明灿烂的世界,这就是“茫然的通达”!

悟是什么?悟就是“我找到了!”人一直在探求生命的源头,有时忽然灵光一现,“啊!我找到了!”找到了自己的本然面目,就好像瞬息间回到久别的故乡,见到了暌违的爹娘,“忽然识得娘生面,草木丛林尽放光。”悟了之后,可以让你大笑三天,一切的大地河山,看来都是亲人,千峰万仞也视同故友。悟了之后,也可以让你大哭三天,如同久别倦归的游子,回到慈母怀抱,感激涕零再无一言。

悟是什么?悟是认识之后再进一步的识破、勘透,好比百尺竿头往虚空处再上一步,这一步跨出便能舍掉百尺竿头的依靠,遍历虚空,来去自如。悟是理解之后更深刻、更透彻的洞悉,对生命再深思、再参透的体悟。

悟是什么?悟是亲证的体会,悟是明确的观念,悟是透视的能力,悟是自性的觉醒,悟是明白的领会。悟是“生死一体”,悟后觉得生也未尝可喜,死也未尝可悲。悟是“动静一如”;浮动的世界里有一个涅槃寂静,在寂静的世界里,又有无数生命在欣欣向荣地活跃着。悟更是“有无一般”,有固然很好,无也非常丰富,从“无”之中,还可以生出千千万万个“有”!悟的时候,“来去一致”,来也未尝来,去也未尝去,亲朋相聚,好友离散,在悟的境界里是一致不二的!悟,使我们从矛盾中得到统一,从复杂中发现单纯,从障碍中找到通达,从枷锁中获得解脱!

总结来说,培训师的身心修为,就是由起心不疑的“信”到以智明理的“解”,再到专注坚毅的“行”,最后达成冷暖自知的“证”的一个持续循环的过程(如图所示6-2)。

图6-2培训师身心修为次第精进的“循环模型”

所以,有这样一首诗,非常形象地描述了修为过程的艰辛和让人心生欢喜的结果。

廖信琳

廖信琳