杰克•韦尔奇说过:“在当今时代,我们每一天每一分钟都必须讨论变革!”组织变革如果没有改变人心,变革就是短期效应。企业文化在组织变革中扮演什么角色?我认为,企业文化在组织变革中扮演保驾护航或节节抵抗的角色。当越来越多的管理手段,比如,关键业绩指标、平衡计分卡、战略地图、目标管理法等在企业失去信任之后,管理者把眼光投向了企业文化,企业文化真的是最后的救命稻草吗?

企业文化如何理解

哈耶克说:“由圣洁而诚实的理想主义到狂热而盲目地崇拜,通常只有一步的距离。”而企业文化的工作重心就是让员工跨越这一步。然而,跨越这一步前,公司领导层必须说明崇拜的对象是值得崇拜的。

到底如何理解企业文化?企业文化从范围上包括组织文化、部门文化和个人文化,也就是主文化与亚文化的区别。从内容上包括使命、愿景、价值观、企业精神等企业哲学诉求,也包括经营管理原则、企业管理制度、文化手册等企业刚性规定。同时,又包含各种宣传标语,人与人相处、交流的方式等软性的东西。无论如何,企业文化都是要实现知、信、行的融合,即理念宣传、信念达成、习惯统一等不蝉杂水分的文化内涵。

为什么很多企业做了企业文化反而还没文化?

原因之一是企业老板可能并未真正践行这些文化要求,从而破坏了员工与企业之间的心理契约,文化自然成了“虚头巴脑”的东西;

原因之二是底层亚文化的腐蚀。当主流文化还未根深蒂固、贯穿统一的时候,亚文化大行其道,亚文化的群体可能以同乡、部门、交情或者某种利益机制而存在,这样就大大减少了全体员工的同质特征。

什么是文化?文化像空气和地球引力一样,到处存在,却很难描述清楚。企业文化也一样,诠释领导头脑里的理念,并用一种美的东西表达出来,这是成功的第一步。

诠释企业文化:实用的丹尼森组织文化模型

我用过公司研发的POS诊断模型、EAT模型等,相比较而言,丹尼森组织文化模型比较实用,与企业高绩效紧密结合。在应用时,也要选择适用对象,因为很多企业的领导希望文化更高更虚,可以借鉴中国古文化的精髓。我们不能因此一味求全,也不能抓大放小。企业文化的基本假设有以下几点。

(1)人的行为受精神支配,而非由外界刺激决定(也就是说,是理性的,而非一时冲动决定行为)。

(2)人是爱自己的,人的本性是趋利避害(人性的基本假设:人不为己,天诛地灭)。

(3)人的精神是自主的(人是自由的,不存在强迫或官僚压迫)。

(4)组织也是有集体人格的(存在群体文化,也就是形成企业文化的一致性)。

(5)每个人都是自有资本的主人(人有选择的权力,符合的留下,不符合的离开,企业文化也需要支持企业的高绩效)。

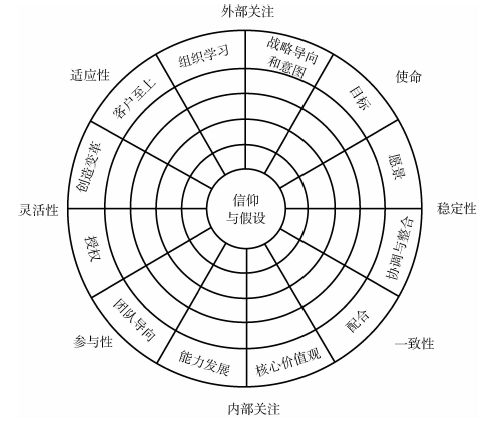

丹尼森组织文化模型恰到好处,既兼顾了内外部关注,又兼顾了灵活性和稳定性,如图7-1所示。

图7-1 丹尼森组织文化模型

(1)适应性包含创造变革、客户至上、组织学习三个要素,这些要素的目的是关注如何使市场需求快速转化为企业内部的行动,就是要回答“我们能否顺应市场,是否需要顺应市场”的问题。

(2)使命包含战略导向和意图、目标和愿景,就是要回答“我们去向哪里”的问题。

(3)一致性包含了协调与整合、配合、核心价值,就是要回答“我们内部的效率应该怎么样”的问题。

(4)参与性包含了能力发展、团队导向、授权,就是要回答“我们能否信守承诺,齐心协力,与企业共同发展”的问题。

适应性和一致性是矛盾统一体,反映了快速适应和内部一致的“变与不变”。使命与参与性反映了企业战略目标和价值观的“跟与不跟”,适应性与参与性反映了外部动向的“战与不战”,使命与一致性反映了官僚等级体系的“破与不破”。

你有选择,但是不好抉择,就像一个走钢丝的杂技演员,要做到恰到好处,才不致落地。当然,该模型有很多维度已经触碰到了基本的管理层面,比较接地气,反而显得不文化了。

打造企业文化的目的是什么?我认为,就是要凝聚人心,看清目标,勇往直前,斗志昂扬……既然是这样,就明确明白企业的目标和方向。首先是使命、愿景、价值观等;其次是确定企业的战略和目标;最后是打造适应战略的能力。

这种能力的形成需要文化塑造,比如,强调研发创新,就需要创新的文化;如果要实现管理的科学化、法制化,就要强调求真务实、实事求是的文化;如果强调人才归心、群英荟萃,就要打造以人为本、人性化的文化……

打造企业文化:有高度,又不失个性

如何打造企业文化?我认为,需要贯穿理念,更需要用行动、制度保障,以及各种宣传和践行,保证文化知、信、行的一致性。企业文化在处理以前没有遇到的问题,没有流程、没有制度规范的问题方面,给予了解决思路,按照文化价值观做事,最大限度地提高了员工的决策力(相当于授权),积极性不言而喻。马云曾经说过:“你知道我为什么这么重视企业文化和价值观吗?企业文化和价值观能弥补制度的不足,就像道德是用来管法律以外的东西一样。”

企业文化梳理和打造是一个漫长的过程,我认为,企业文化必须走拔高和细作结合之路。

拔高是指你站的角度要和卫星看地球的层面一样,而非站在六楼看北京风景的层面上,这就要求你站在企业、行业、政策各种环境大势的研究和判断层面上。

细作是指你做的东西一定要通过各种渠道,比如,访谈、问卷和企业资料研究等让其个性化。写出的文章必须具备个性,只属于自己的企业,不能成为拿到哪家企业都行的东西,连自己都感动不了,怎么感动客户呢?有人形容企业文化:“一个组织是一个人拉长了的影子。”老板的个性都是不同的,企业文化不要失去个性。

张伟

张伟