曾经有一个比喻是:对企业进行改革,就像是为一辆高速行驶的汽车更换轮胎,原则是汽车不能停,轮胎还要换好,甚至一些管理者对更换轮胎过程中汽车的任何减速都无法容忍。这虽然有些不近人情但是可以理解,毕竟企业处在复杂的竞争环境中。任何的松懈都可能导致无法估量的后果,而且企业的使命是利益最大化,而不是哪一个具体的改革是否成功。所以流通化的变革一开始就面临着荆棘之路,面对内部经营和外部环境的压力,企业在变革和升级的过程中总觉得有些力不从心。

1.竞合与舍得的哲学

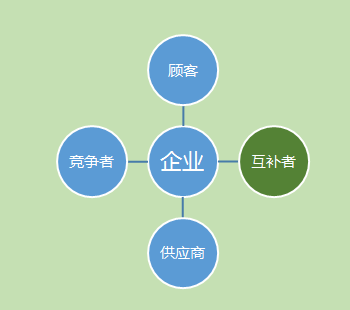

1996年,博弈理论与实务专家布兰登博格(Adam M.Brandenburger)和奈勒波夫(Barry J. Nalebuff)通过《竞合战略》一书提出了竞合战略这一理论。该理论指出:创造价值的本质是合作的过程,争取价值的本质是竞争的过程。竞合战略理论在思维理念层面给予我们最大的启示就是它提出了互补者(complementors)的概念,如图6-5所示。

图6-5互补者概念

传统非黑即白的思维模式会让人们形成一个误解:不是朋友,那就是敌人,这会错误引导我们对企业经营环境的识别过度简单化,即朋友=顾客+供应商,敌人=竞争者。世界大体上却是灰色的,这种过度简单化的思维会放大企业经营环境的严酷程度,将某些互补者定义成了竞争者,从而使得企业处于一个非常孤立的状态,丧失了很多发展的机遇和资源。

“互补者”身份的提出,使我们可以分辨出一些非敌非友的角色,他们拥有的优势和资源完全可以为我所用,实现“非零和博弈”,甚至从竞争对手中也可以分离出大量的“互补者”,实现长期相互依存,共同进步,谋求长久的竞争环境和稳定的市场份额。如果企业长期实行“零和博弈”的对抗性竞争策略,其主要精力放在了处处提防竞争对手方面,造成资源和时间的浪费,而实行合作则可以缓解激烈的对抗性竞争对企业的冲击,由于减少了因对抗性而产生的资源浪费,企业间可以产生联合的最大化垄断利润,使社会财富增加。在实施合作的行业竞争战略时,可以形成行业壁垒,防止新的竞争者进入,缓解竞争的激烈程度。

成功实现竞合的企业数不胜数,仅仅在卫浴行业我们就可以看到最典型的案例。众所周知表面上看起来一个整体的卫浴行业事实上被分为陶瓷、五金、家具和玻璃,也就是我们在建材市场上看到的马桶浴缸和台盆、水龙和头花洒、浴柜和台盆柜以及淋浴房。这几个卫浴细分品类的原材料、核心技术、生产制造、供应商各不相同,但是面对的顾客却是一个共同的群体,也就具备了竞合的基础条件,所以我们会看到一些大品牌会同时经营这几类产品。我们很难想象一个专注于陶瓷产品的品牌会在五金产品上仅仅靠自身的单打独斗拥有更加先进的优势,无外乎是在行业内进行了互补性的联合而已。这种仅仅在产品线上的互补性竞合还处于一个非常初级的阶段,面对相同的目标市场和消费者,在营销层面他们的竞争大于合作,还无法实现竞合最优化的目标,也是整体卫浴的模式举步维艰的原因之一。

如果我们从中国传统文化中去汲取营养,就会发现这个“竞合”的概念并不是什么新鲜的概念,中国“舍得”的思想传统早就为我们奠定了的理念基础,只是我们没有更好地去应用而已。对于一个企业,如果期望和互补者甚至竞争者实现竞合,首先需要割舍一部分利益,而割舍利益却是十分痛苦的。相对于侵入壁垒比较高的产品合作,很少有企业愿意和他人进行产品流通渠道的合作,结果就是每个相同产品的企业都各自拥有模式类似的分销渠道,企业渠道之间也是打打杀杀、斗争不已。与此相反,在渠道层面,经销商的思维却比较开放,当他们成功经营一个产品的营销之后,不自觉地就会通过引入类似品类的产品和品牌来扩大自己的经营范围,在事实上已经实现了“竞合”的操作。这种行为对于品牌厂商通常被认为是一种背叛行为而不能容忍却也很难改变,这就是落后的封闭思维的体现。

如果我们承认渠道的流通化升级通过一个企业的单打独斗很难实现,通过家居建材行业内的“营销竞合”来实现资源和模式的互补可能就是最好的捷径。这就需要企业经营者们拥有开放的心态,将各自的营销优势和资源进行互补性整合,实现流通化的渠道模式并形成更加全面的渠道规模就不是什么难事。

舍得舍得,有舍才有得,千万不要重复汽车行业先辈老福特的老路,没有认识是上帝,不可能垄断所有的资源。分享才是当代企业发展的方向,相对于产品,营销有些落后了。

2.系统可以生钱

在商业模式大变革的今天,企业经营者的思维也在经历着前所未有冲击。笔者的一位经营防盗门产品的朋友有一句口头禅:“羊毛出在猪身上,找牛要钱!”这就是现代经营思维的最佳体现。按照传统的思维,我们干一件事,就要从中获取收益,这是天经地义的,赔钱的事没人干,然而新模式下的商业思维改变了。

“共享单车”是2017年最火的商业现象,客观上,它因为为人们最后一公里的出行提供的便利而饱受赞扬,而主观上的商业模式也被津津乐道,这里面最让人费解的现象就是共享单车经营者对大量单车损坏、丢失和政策壁垒的无动于衷。按照传统的物质性思维,单车是该商业模式的核心和承载体,大量单车的损坏丢失等同于产品的损坏和巨额的成本,应该会被极度重视,然而经营方的言论却是:①即使我60%的单车损坏了也没关系,其造成了社会影响远大于需要投入的广告成本。②那一两元的单车租金微不足道,而几百元的押金形成的“资金池”才是诱人的。③如果人们形成了骑共享单车的消费习惯,政策的羁绊便不是什么问题。

共享单车的商业模式绝对是传统理论无法解释的,如:①其资金池形成的金融机会,就像一个银行和投资公司。②产品损害成本相对于可能的巨大广告投入。③简单计算一下,单车一两元的租车收入乘以消费频次会形成一个多么大的行业规模。这就是通过商业模式的系统产生财富,而不是产品本身。

孙嘉晖

孙嘉晖