当今世界,中国人是靠产品征服世界的,中国的产品走到哪里,中国的国力和影响力就辐射到哪里。因此,中国人比较擅长产品思维,例如中国当前的主要国策“一带一路”最初就是产品思维模式,说白了就是在帮助别的国家进行基础设施建设的同时,倾销中国当今过剩的产能。

当今的美国刚好相反,美国人是靠资本来征服世界的,美元流到哪里,美国的国力和影响力就渗透到哪里。因此,美国人比较擅长资本思维,美国产品的市场份额可以让步,但是美元号令全球的霸主地位寸土必争。美国人现在就靠着美元的霸权来主导世界经济:只要美元一贬值,黄金就涨价;美元一升值,石油就跌价;美联储一推出“量化宽松”政策,充足的流动性资金就如大水漫灌冲进各国股市,把世界经济推向繁荣;而美联储一紧缩加息,世界各国政府就心惊肉跳,生怕因美元大规模回流而造成资产跌价,最终被剪了羊毛。

这就是当今世界老大和老二的差别,真正的差别不是航空母舰数量和GDP的规模,而是主导世界经济的思路。

很多人都把今天中国的一带一路战略比作当年美国的马歇尔计划。七十年前,美国就是凭借马歇尔计划取得了对世界经济的主导权。于是人们自然会推论,随着一带一路战略的推行落实,世界经济是否有可能会迎来一个由中国主导的新时代?可是只要我们认真研究一下历史就不难发现,美国人的思路与中国人的思路其实并不在一个频道上。

1944年9月,在第二次世界大战的欧洲战场已经取得胜利,但太平洋战争仍酣战未猷之时,美国就开始着手建立战后全球金融贸易新秩序了。这个新秩序的宗旨是要在战后实现资本和货物在全球范围内的自由流通,其中最具显著的成果就是建立了以美元为主导的布雷顿森林体系。建立这个新秩序的主要措施,就是先用黄金与美元币值挂钩,然后世界各国货币的币值再与美元挂钩,形成稳定汇率机制,以减少国际贸易中因各国币值汇率波动而产生的不确定因素。从此美元取代了英镑,成了世界货币。同时,在布雷顿森林体系下诞生了两大支柱性机构,一是世界货币基金组织(IMF),二是世界银行,前者的主要功能是通过对国际储备货币(主要是美元)的短期放贷,平抑会员国因短期贸易逆差而引起的汇率波动,后者的功能是提供长期投资资金,帮助会员国进行基础设施建设。

马歇尔计划是在布雷顿森林体系确立三年后才出台的。1947年9月,第二次世界大战已经结束两年,战后的欧洲一片疮痍,各参战国的外汇储备早已在战争中消耗殆尽,急需资金进口物资开展恢复建设。而此时的美国,不但本土没有受到战争的创伤,而且结结实实发了一大笔战争财。为了给盟国提供军事和物质上的支持,美国最大限度地动员起了本国制造业的产能,导致其出口贸易顺差和外汇储备均达到了历史的峰值。可是随着第二次世界大战的结束,美国在战争中膨胀起来的制造业产能突然失去了出口,形成了一个巨大的悬湖;同时随着数百万参战军人的复员,大批壮劳力在短时间内骤然回流,让国内就业形势一下子变得极其严峻。

大西洋两岸出现了一个冰火两重天的巨大落差:一边是穷困潦倒百废待兴的欧洲,另一边是产能、劳力、资产、外汇储备都严重过剩的美国。于是,马歇尔计划应运而生了,它在大西洋两岸架起了一条机制性的管道,有效地填平了美国供给侧与欧洲需求侧之间的巨大沟壑。如果今天用一句话来概括马歇尔计划的本质,那就是美国借钱给欧洲国家(东欧国家和西班牙除外),后者用美元借款购买美国的出口产品,进行欧洲复兴的建设。

这个场面如今看来似乎有点熟悉,中国当今的一带一路不就是这么干的吗?制造业产能和外汇储备严重过剩的中国,借钱给一带一路沿途那些资金短缺嗷嗷待哺的发展中国家,后者用借来的人民币进口中国的产品和劳务,进行本国的基础设施建设。随后,为了给一带一路上的发展中国家筹集建设资金,中国又发起组建了亚洲投资银行,其功能颇类似于当年美国发起建立的世界银行。

这一切简直就是马歇尔计划的历史轮回,难怪让很多人产生了中国世纪呼之欲出的联想。不过请注意一下马歇尔计划出台的背景,你不难发现中美两国行为模式的区别。美国当年的战略是:金融搭台,贸易唱戏;中国当今的战略则是:贸易开路,金融助推。

美国是首先打造了布雷顿森林体系,确立了美元的霸主地位,然后才推出了复兴欧洲的马歇尔计划;而中国则是首先通过双边贸易,拉动一带一路沿途发展国家的基础设施建设需求,遇到障碍后再通过输出人民币(货币互换)的金融手段摆平困难,亚投行也是为了解决沿途国家资金短缺困难,于一带一路战略提出一年之后才发起的。打一个形象的比喻:美国人是事先打造好了金融秩序的轨道,然后才把出口贸易的列车开上旅途,其过程水到渠成,如顺风驶帆;而中国则好比开着出口贸易的推土机一路劈山开道,后面跟着金融资本的压路机把道路碾平,整个过程披荆斩棘,如逆水行舟。由此不难看出,美国人是首先输出资本,用资本带动贸易;中国人是首先输出产品,用产品带动资本;美国人是资本思维导向,中国人是产品思维导向。

马歇尔计划的出台,不但催生了以美国和西欧国家为主体的经济合作与发展组织(OECD),同时也催生了它的对立面,以苏联和东欧国家为主体的经济互助委员会(经互会)。我们对比一下这两个组织的运行模式,你又可以发现其中的差别。经合组织(OECD)是在布雷顿森林体系奠定的金融平台上运行的,而经互会则完全没有金融体系的基础,基本上是一个以物易物、取长补短、互通有无的区域性合作组织。这就不难理解,为什么当年中苏贸易的经典模式总是用食品换飞机了。中国人今天的思维模式与当年苏联人的产品思维模式一脉相承。

当然不可否认,中国今天所面对的国际环境与当年的美国完全不同,无论是软硬实力还是话语权都无法与当年美国的势能相匹。在奠定布雷顿森林体系时,美国事实上已经成了世界老大,原来的世界霸主英国已经被战争耗尽了家底,失去了说话的底气。我们从参加布雷顿森林会议的英美代表团之间的博弈不难看出,英国完全无力与美国抗衡。

当年英国派出的与会首席代表是当时世界上赫赫有名的经济学泰斗凯恩斯,而美国代表团的灵魂人物是美国财政部部长助理怀特,后者自称是凯恩斯的学生和忠实粉丝。凯恩斯提出的方案是在全世界建立一个全球通用的国际银行货币作为各国的汇率之锚;而怀特则一心想用美元替代英镑,直接充当世界货币。今天回顾当时英美两国的博弈,平心而论,凯恩斯的方案更具有长远效益,可以说是建立国际金融秩序的最终解决方案;而怀特的方案则浸透着美国的野心和私欲。可是最终美国人的方案大获全胜,凯恩斯暗淡离场。私欲战胜了智慧,学生战胜了老师,实力战胜了理性。

再看当今中国的世界地位,尽管国力和势能都在急剧增长,但无论是硬实力还是软实力都没有超过当今世界的老大美国。显然,中国目前尚没有能力挑战美国主导的世界经济秩序,更不可能有能力像当年的美国一样,直接砸碎旧体系,重建一个全新的秩序。

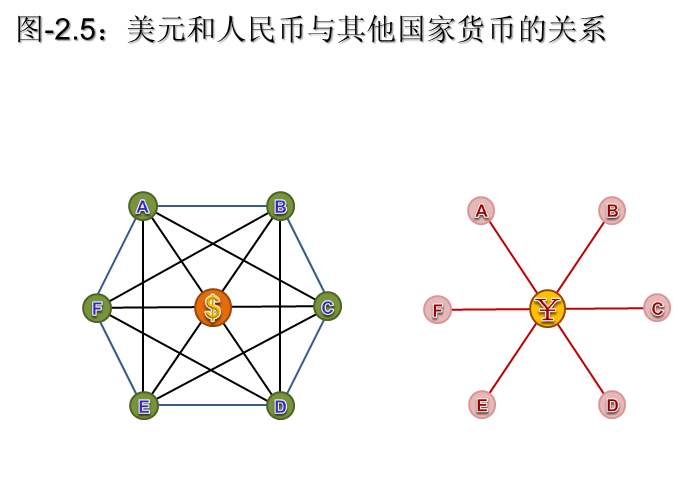

鉴于当年美国所处的绝对优势地位,其建立布雷顿森林体系时自然可以采取高屋建瓴式的顶层设计,一步到位把美元放到了国际货币的位置上,形成了以美元为核心与各国货币的全方位多边网状结构;而中国在推行“一带一路”战略的过程中只能采取渐进式办法,分别与各贸易关系国互换货币进行结算,然后凝聚诸多双边关系最终形成以人民币为核心的星状结构。

时至今日,布雷顿森林体系早已土崩瓦解,美元之所以仍保持霸权地位是因为世界上还没有出现能够替代它的力量。不过现在越来越多的人已经看出,这个替代的力量正在崭露头角:中国和它的人民币。

不难断言,尽管“一带一路”发展战略是由产品思维模式开头,但是它终究会以资本思维模式结尾;从消化中国过剩产能的动机作为起点,到实现人民币国际化目标作为终点。在这个过程中,中国将以弱胜强,采用以双边关系蚕食美国多边体系的渐进战略,积小胜为大胜,用时间换空间,最后终会取代美国,成为世界经济的主导力量。

当然,成为世界老大并不意味着建立中国霸权。我们一方面要学习美国建立国际秩序的经验,同时也要吸取美元霸权衰落的教训。既然中国曾经向全世界郑重承诺:永不称霸,那么人民币也绝不会称霸。明智的做法是,在中国的综合实力全方位超越美国的时候,适时推出全球通用的国际银行货币作为世界各国货币的汇率之锚,让其成为国际贸易结算的标准计价单位和支付单位,成为世界各国公共的外汇储存货币,实现当年凯恩斯的理想。

不过我们有理由相信,届时出现的国际银行货币不再需要黄金作为储备了,它的体现形式一定是电子数码。

房西苑

房西苑