在销售过程中,市场就像一棵树,这棵树能长多高,树冠能长多大,结多少果实,能承受多少重量,除了强大的根系,完全取决于这棵树的躯干。躯干主要给树叶输送水分和养分,支撑树冠一天天长大。如果把豫北市场的销售额比作是树冠或者果实,那么能够承载树冠长大或者果实增多的载体,就是这棵树的躯干。

这棵树的躯干结构就是娃哈哈豫北市场渠道上的网络结构,一级联销体是心材部,是躯干的核心;特约二批商是边材部,负责把水分输送到树身的各处;批发商是形成部,是树干的生长部分,边材部和心材部都由此而来;零售终端是树皮和韧皮,一方面保护着树干不受伤害,防止病害入侵,另一方面不间断地向形成部、边材部和心材部传递一线最新信息。以郑州为例,从刚开始的1家一级批发商逐渐发展到2家、3家,到2014年最多时一级批发商发展到9家,特约二批商20多家,批发商就更多了。那么郑州市场的渠道是如何发展壮大的呢?

最早的时候,一款产品在一个省内的销售,基本都是以省会为中心,从省会城市的批发市场再流向周边地级市场,所以在省会中心的第一家批发代理商基本上都是省级总代理。郑州市场和很多省会城市一样也不例外,刚开始的时候第1家代理商,就出在全国有名的产品集散地华中批发市场。那时候一级批发商的货,根本不需要自己出去铺,都是客户主动上门来拿货,所以客户只需要在门市上坐等收益,就算是国有企业做的百货超市之类的要货,也都是自己上门来采购,批发商也不会给你送,一批商手里的货根本就不愁卖不出去。也就是说刚开始的代理批发商都比较牛,而且货源可以随意满天飞。

随着市场的发展变化及娃哈哈品牌的影响逐渐扩大渗透,到2001年,娃哈哈开始对渠道进行细分,细分为传统流通渠道和现代超市渠道,郑州市场的一级代理商又增加了1家。原有1家既做批发渠道,也兼做超市渠道,新开发出来1家就专做超市渠道。这个时段的批发市场比较活跃,其实做超市的客户在批发市场也设置有门面,所以代理的产品也是到处流窜。那时候娃哈哈公司对于窜货打击还没有严格要求,就算是有窜货,也因为公司对于产品流通中基本信息的管理粗放很难查证。

随着娃哈哈新产品的增加,销售量越来越大,渠道细分也越来越细化,做流通渠道的客户只能做流通渠道,做超市的客户就只能做现代超市系统。2004年该区域发展到流通渠道一级经销商3家,专供现代超市的客户1家,二批商60多家,到2005年二批商规模发展到了80多家。这个时候开始对一级批发商、二批商和超市渠道进行了严格区分,但是由于公司没有特别明确的奖惩制度,一级批发商的利润薄,二批商太多、太乱、利润不明确、积极性不高,特别是批发市场的乱价,严重影响了市场的操作,再不对渠道进行严格管理就非常危险了。

到了2006年,娃哈哈再次对4家一级客户的渠道进行调整,对产品也进行了调整,明确划分封闭销售区域,做渠道就是做渠道,做超市就做超市,一家一片区域。华中批发市场决不允许放货,专门设置了1.5%的奖励激励二批商,即只能允许拿该区域一批商的货在划定的市场内销售,不得跨区域,给什么价卖什么价,在年底给予销售额1.5%的奖励。严格划定界线,不得跨区域销售,并且签订四方责任书,共同遵守,违者重罚。

同时,公司对80多家批发商也进行了调整,分为特约二批商、签约二批商和1.5%奖励二批商,批发商从80多家一下锐减到40多家,这个时候真正的特约二批商和二批商才开始成为娃哈哈“供应链”的重要组成部分。娃哈哈代理商在郑州从一级批发商到特约批发商,再到二批商、三批商、零售终端这个完整的“供应链”也真正的形成。

随着消费渠道的发展变化,娃哈哈产品品类增多,消费者对产品的审美疲劳和消费行为更加趋于理性。这导致原有渠道客户的发展速度远远落后于娃哈哈的发展速度,一方面体现在资金不足,资金积累的速度跟不上娃哈哈产品销售量所需资金的速度上;另一方面体现在常规思想,好卖的产品就卖,不好卖的产品就不愿多投入精力卖,甚至于又舍不得丢上,我们习惯于叫作“占着茅坑不拉屎”。

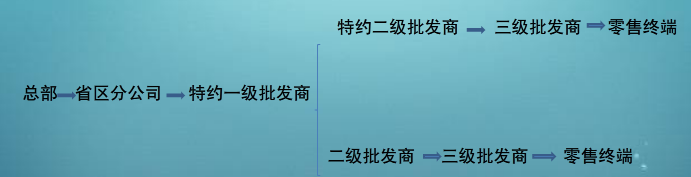

此外,随着现代化的建设,郑州城区面积越来越大,物流速度逐渐慢下来,在送货速度上已满足不了流通需求。在此情况下,从2009年到2013年郑州市场除了增加一套网络新客户,又开始把新产品和一些能销售但没人买和不愿意卖的小品项单独拿出来进行产品组合,重新开发新客户专门经营,也就是娃哈哈公司的二套网络建设。娃哈哈明确制定出每款产品在一级批发商、特约二批商、二批商、三批商和卖场超市的出货价和零售价,并且要求一批商的单件利润要小于二批商的,二批商的单件利润要小于小三批商的,量大的靠走量增加利润,量小的主要是掌控终端靠稍高些的差价增加利润,同时各个卖场零售价必须统一,因此客户都非常珍惜这个机会并为利润“卖命”。娃哈哈渠道结构如图5-2所示。

图5-2 娃哈哈渠道结构图

到2014年,郑州市场还开发出了1家专门做特通的客户,最多时一套网络和二套网络加起来达到了11家,特约二批商20多家,批发商就更多了。那么娃哈哈为什么要设立那么多二级批发商呢?

归根结底,原因是一批商的销售情况远远达不到娃哈哈的要求,也就是说,要想在每家商店都看到和买到娃哈哈的产品,批零兼营的一级批发商成了阻碍,因此娃哈哈增加了销售网点。

首先,一批商的能力和精力有限。就以2005年郑州市区为例,根据当时的交通状况,如果以每家一级批发商平均供货300家终端计算,郑州市区少说也有5000家终端门店吧。按照当时的3家一级批发商计算,也就是一级批零兼营客户仅能控制20%左右的终端,还有80%的终端门店没人管,就处在自然销售的无序状态,销售的机会随之流失了。当一批商的销量提升遇到瓶颈,扩大二批商销售网络或者开发新的网络就成了必然。另外,如果一级批发商给部分终端供货,就会阻止二批商继续开发自己的网络。如果一批商直接给中原区的部分零售店供货,那么二批商在开发中原区这个区域时就没有积极性,结果就造成有人做不透、有人不愿做的情况。

其次,一级批发商批零兼营容易使二批商的利润降低。在2006年的时候,价差管理非常到位,渠道每个环节都有相当厚的利润空间,赚钱是让众多经销商争先恐后做娃哈哈的重要原因。

某著名杂志是这么说的:“在过去几年,娃哈哈一批商批零兼营对娃哈哈的销售做出了重大的贡献,但在现在这个阶段却露出了短板。一批商大都仅选择那些大终端或者是具备一定批零能力的小三批商(如城乡接合部的批发部),而且往往采取“优惠价”,二批商在所辖地无法按照企业制定的标准价差体系赚取利润,从而丧失积极性。同时,一批商和二批商争夺终端资源,造成的直接结果就是市场批发价格混乱,进而出现一大堆的管理问题。娃哈哈这样的畅销产品最难避免的就是被当作冲渠道的产品,当一批商、二批商不再当它是赚钱的产品,而是冲渠道的产品,那么它必然将面临被经销商漠视的命运,迟早会被经销商甩掉,不少的成熟品牌证明了这个道理”。

综合郑州市场上述的发展变化,我们总结了其变化节奏的基本规律:1.2000年前是产品为王,独家代理坐销;2.2001年到2006年是渠道为王,不再是独家代理,偶尔也得出去服务。3.2007年到2009年,渠道不太重要,终端更牛。4.2010年到2014年,与时俱进,变革渠道,二套网络已成为娃哈哈的又一把市场利器。

娃哈哈对于渠道管理的节奏,如果再简化一点,就是从创新到优化,到固化,再到复制的这么一个过程,这就是娃哈哈郑州市场的树干,这棵树干是豫北市场的缩影,也是娃哈哈网络管理的缩影。正是凭着这样坚实的躯干,郑州市场的销售额最高峰值达到了将近2亿元,凭借着这样坚实的树干,娃哈哈轻轻松松地攻城略地,你才看到了大树冠上沉甸甸的800多亿元的果实。

罗宏文

罗宏文