一般而言,制造型企业通常把“生产力”作为企业经营的绩效目标。因此,定义企业综合绩效目标必须基于“提升生产力”这个基本思想。

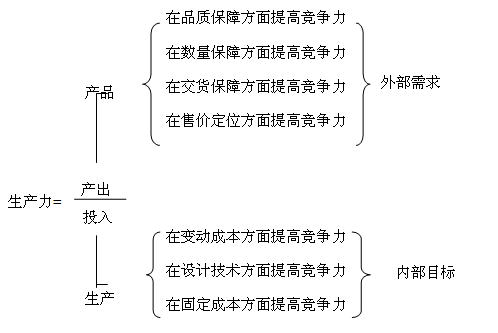

生产力主要包括七个方面的竞争力,如图5-1所示:

图5-1 生产力的七个竞争力

可见,提高生产力的过程就是以最有效(少)的投入持续满足外部需求的过程。外部需求通常是永无止境的,所以要持续满足外部需求,企业就必须持续不断地进行内部革新改善活动。只有这样,企业才能够建立出持续赢利的企业体制,这种企业体制具体包括以下几方面的竞争力。

(1)品质保障方面的竞争力

品质保障方面的竞争力不能仅仅满足于客户零投诉,而应该设法让客户在购买产品之后觉得买得好、买得值,对产品的价格、性能、功能、外观等都能给予极大地的认可。

(2)数量保障方面的竞争力

随着客户需求的个性化发展,订单越来越显现出其不确定性,小批量、多品种的趋势日益明显。这就要求企业具备根据客户的不同需求提高生产能力(Capacity)的弹性对应能力(Flexibility)。

(3)交货保障方面的竞争力。

对客户来说,交货时间短和严守时间约定很重要。JIT(Just in time)同期化生产和缩短供货期成为企业提升竞争力的努力方向。

(4)售价定位方面的竞争力。

通过提高产品的性价比,累积良好的客户口碑,企业可以提高决定产品售价的话语权。在产品同质化的今天,人们也经常采用压低价格的形式来获得价格竞争优势。但是一味地打价格战是不够谨慎的做法。

(5)变动成本方面的竞争力。

劳动力成本及材料成本一般在售价中占有较高的比例,属于变动成本。变动成本方面的竞争力的提高,主要依靠提高劳动效率和材料利用率来实现。当然也不排除在原辅材料采购价格上有所追求。

(6)设计技术方面的竞争力。

企业产品的性能、品质、成本竞争力很大程度上是由企业的设计、技术能力决定的。优秀的设计、较强的技术能力在保障产品性能和品质的同时,也会降低材料成本和加工成本。

(7)固定成本方面的竞争力。

人们经常误以为,降低成本的主攻方向是变动成本,即把关注的焦点锁定在零部件采购单价和劳动力单价上。其实,固定成本和隐性成本才是吞噬企业利润的元凶,比如厂房设备折旧费用、流程损失、库存占用资金、各种失败成本。

刘承元

刘承元