第12节

低成本传播信息

利用口碑传播——达到临界规模,引起媒体注意——被媒体广泛宣传——尽人皆知,这就是以低成本达到高覆盖率的全过程。

一、

口碑宣传更有效果

在我们曾经探讨过的模式创新中,有一种类型,也就是需要从客户方汇集类似的需求,并以成规模的需求拉动企业成长的这一类型,特别重视如何才能让有相似需求的客户可以实现“互相寻找”。同样,这也是力图建立起“沙漏节点”的企业非常关心的。

原因很简单,即使我们已经跨入到“丰饶世界”,过去的那个“黄金定律”——生产数量和单位成本成反比的规则仍然有效。“规模效应”是“强者恒强”的基础,也是“赢者通吃”的秘密。

现在,新的商业模式也同样需要规模,或者说流量。而且这种流量不仅仅是来自于“供应方”的,更重要的是来自于需求方的“需求信息”的集合。在这一章里,我们主要讨论的是如何利用交互沟通的方法聚集起“相似的共同需求”。

|

你能想到什么方法可以最快将信息传播给大量的人群,比如1亿消费者? 报纸、广播、电视? 2006年FIFA世界杯足球赛的决赛有大约10亿全球观众,这90分钟里一个3秒钟的广告就可以让你的产品被10亿观众了解。看起来是一个不错的选择。但是这个方法有着巨大的限制。在这样的赛事中,可以插播广告的时间相当有限,而希望达到传播规模的企业如此之多,你必须支付令人咤舌的3700万美金才能挤进去。这注定只能是少数人的晚餐。就算你跻身其中,还有一个难题是:规模是达到了,利润却被大大压低了。 还有没有更便宜的方法? 1994年的时候,在天津,一位名叫郭德纲的演员,除了会说相声以外,他没有更多的钱来做广告。他选择了看起来最“笨”的方法,开始了长达十年、不懈的现场演出。 在一次访谈中他提到过有一次他们的观众只有一人,比表演的时候还少。但是到2004年的时候,他的每一次现场演出已经可以聚集600多名现场观众。演出门票也“水涨船高”。 他承认早期他的知名度完全是依靠“一传十,十传百”的“口碑效应”。在2006年,郭德纲的“铁杆观众”(他们自称为“钢丝”)造成的舆论已经引起了媒体的注意,在2个月的时间内,他被作为“草根艺人”的代表而频频被各大媒体报道,这让他更快地达到了“尽人皆知”的知名度。虽然有十年的坚持在先,但郭德纲自己也承认,他的“走红”更接近于“中彩式”的“鸿运当头”,对大多数的观众来说,他是“一夜成名”。 |

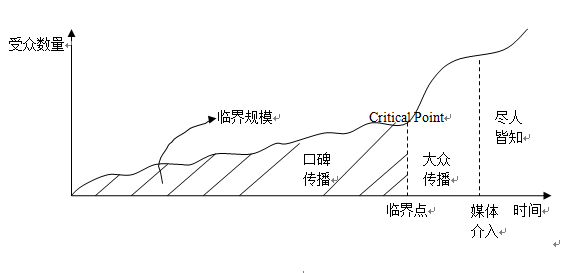

郭德纲的成名只是一次偶然发生的情况吗?如果我们把他历年来的观众人数画一条曲线,如下图(图4-1)所示。

图4-1 传播曲线

我们看到,“郭德纲现象”出现的关键在于口碑传播达到“临界规模”。一旦你突破这个关口,默默无闻的时期就会过去。在此之后,你仿佛启动了一个巨大的“自传播”机器,你无须再做更多的投入,人们之间的相互交流就会把你的信息扩散出去。对郭德纲来说,从1名到100万名观众的积累历程他用了11年,而从100万到几千万观众他只用了3个月。

二、

六度空间理论

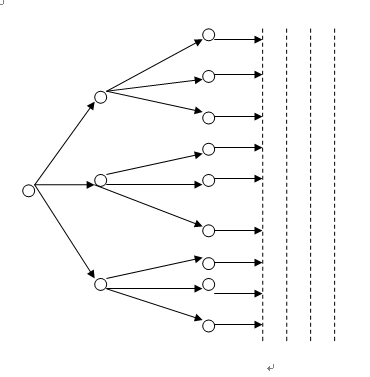

让我们仔细看一看“一传十,十传百”的传播路径到底是怎样的,如图(图4-2)所示。

图4-2 口碑效应如何达到临界点

这就是“六度空间理论”。由20世纪60年代由美国心理学家史坦利·米尔格伦提出的这一理论还有一个更简明的表述方式:世界上任何两个陌生人之间如果需要联络,中间最多只需要通过六个人的传递。这一规则在互联网出现之前就存在,例如曾经风行过的“链条信件”,利用人们的好奇或恐惧心理,将一封信通过邮寄方式复制到全球,按照一封信的投递时间为15天计算,你要做到这一点的所需时间大约为15年。

|

互联网的魅力在于,现在你可以把达到“临界点”的时间缩短了。事实上,郭德纲在2005年开始把演出录像放到网上供人们免费观看,这一举动让他在很短的时间里就聚集了超过20万的视频观众,这让他更快地达到了“家喻户晓”的覆盖面。 在互联网上,“六度空间理论”也被很多“奇迹”所证明。Hotmail邮箱在创建后的一年半的时间里就吸引了1200万的注册用户,而且以每天增加15万的新用户速度继续扩张。在这一过程中,Hotmail只花了很少的营销费用,还不到竞争对手的3%。 1996年,四个以色列年轻人花了几个月的时间开发出ICQ,第一款即时通讯软件,此后六个月,有85万用户注册,1997年6月(也是一年半以后)ICQ的同时在线人数达到10万。 世界上第一款语音即时通讯软件Skype几乎复制了同样的发展路径,2003年Skype由尼古拉斯·曾斯特姆和詹纳斯·弗瑞斯成立,在不到两年的时间里,用户数量就由10万人猛增到4700万人,超过180万人使用付费的Skypeout(允许用户从电脑拨打传统电话的服务)。这些“横空出世”的“杀手级软件”都没有大量的宣传成本的投入,却都在很短的时间内(大约1年)就能够达到“临界规模”。 |

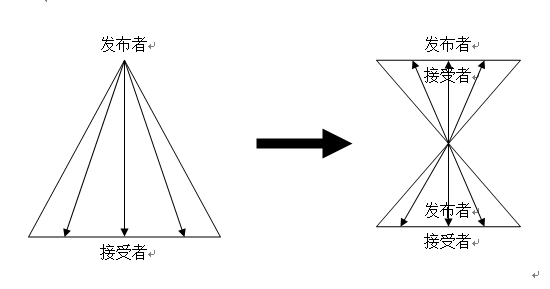

如果你还记得上一章里的经典图形,你会发现它也适用于这里。

图4-3 从单向传播到互动传播

过去,信息的发布者和接受者分别在金字塔的顶端和底端。要大规模地发布信息,和过去大规模生产一样的方式,你找到那些“信息发布源”,比如传媒集团的广告部,支付高昂的费用,然后不断地告诉人们产品如何好就行了。如果想确保人们听到,你还可以花更多的成本,覆盖各种媒体,提高说话的声音和频率,这被称为“整合营销”。

发布者关心的是“基座”的大小,也就是覆盖面,而不关心接受者的反馈。如果接受者换台的话,发布者可以让每个电视台都播放同样的广告。但是,这些过去有效的方法现在正在失灵。与客户的主动搜索能力上升形成对比的是,大众媒体、流行文化的打动力下降了。摘自《长尾理论》的一组数据是这样的,在美国,2005年好莱坞票房收入下跌了7%;曾在1987年达到巅峰的报纸读者数量下降了3%;报刊亭销量下降到了历史最低点;电视收视率的市场份额则从75%下降到50%。类似的情况在中国也出现了。

而在一个交互沟通的体系里,前面谈到的即时通讯软件变成了“节点”,成为沟通平台的提供者,这是一个更复杂的相互作用的过程。据统计,每个使用MSN的用户平均会把5个他的朋友拉入到MSN这个平台上,这也证明了“六度空间理论”的正确。如果看一下MSN或任何其他即时通讯软件的“好友数量”,你会发现它们都在250个左右,这也运用了“六度空间”中的定理之一,一个人所能直接联络,包括管理的总人数最多为250人左右。

而且,事实上还会发生的是,在口碑传播到达“临界规模”之后,大众传播媒体就会自然地发生兴趣,这就可能形成“新闻热点”而被报道,就像“郭德纲现象”一样,你不必支付宣传费用,只需要“接受采访”,大众传播机器就会为你开动。

对于那些已经了解的人来说,再从大众传播的渠道知道一次这样的信息会加深他们的印象,信息会被再次加强。这样后面的信息扩散速度就会更快,范围也会更广。这无意间成为了“连续传播”,一种像石子丢入湖面的扩散效应,在前一颗石子激起的波纹没有散尽的时候再丢一颗,就能让波纹传得更远。

利用口碑传播——达到临界规模,引起媒体注意——被媒体广泛宣传——尽人皆知,这就是以低成本达到高覆盖率的全过程。

三、

让信息免费传播

现在,需要深究的是,为什么不是所有的信息都能像接力棒一样层层传递?为什么你会删除信箱里的垃圾邮件而不是转发出去?如果你想采用这种方式进行推广,这些是值得思考的。

Dr. Ralph F. Wilson是美国著名的电子商务顾问,1995年7月Wilson推出了一个网站,后来发展成为“网络营销信息中心”。他长期发行电子杂志《今日网络营销》,并撰写了广为流传的《增加网上销售的12种方法》等书籍。Dr. Ralph F. Wilson提出要利用人们的“免费传播”的能量,你需要做到以下六点:

(1)提供有价值的产品或服务;

(2)提供无须努力的向他人传递信息的方式;

(3)信息传递范围很容易从小规模向大规模扩散;

(4)利用公众的积极性和行为;

(5)利用现有的通信网络;

(6)利用别人的资源。

他还给这种方式起了一个有点吓人的名字“病毒式营销”。他的总结已经相对全面,我们还可以更精简一些,从实际操作的角度来看如果你能做到以下四点中的任意一点就“大功告成”了。

(一)

提供或者与有价值的内容捆绑传递

即使你拍不到“章鱼吞吃鲨鱼”这种难得一见的画面;即使你不能制作出人见人爱的Flash;即使你也不会说相声……只要能捆绑着有价值的内容就可以。

例如Hotmail在每个通过该服务器发出的消息下增加一条“Hotmail-Your Free Email”的小字就可以随着有价值的电子邮件内容传播了。当然要用这个办法你得有机会实现捆绑,如果你不能提供邮件服务器或照片存储空间的话,至少你可以尝试一下“互换链接”。

(二)

形成互动群体

大量的信息被发布但没有被传播,是因为接受人没有感觉到他被纳入了群体。人们加入一个群体因为他们有共同点,他们能从群体中获益。你的创意如果能让传播的“中间人”感受到这一点就能被迅速复制。

|

例如“单身者黄色手环”的创意,这个手环的起因是一个近乎玩笑式的促销品,上海一家公司订购了500个黄色的橡胶手环并在一个网站上发布消息:2005年5月1日这天任何一个单身者都可以到淮海路的广场上领取这样的手环,当别的单身者看到有人戴这种手环,就可以上前自我介绍,这样可以扩大单身人群的交友范围,让他们更容易找到伴侣。没想到黄色手环就此开始流行,开始有人专门销售这种黄色手环并且赢利。 |

在这种传播中,信息的接受人实际加入了一个群体,并且能够从群体的扩张中获益。想想看,MSN、ICQ、QQ……所有的即时通讯都是这样传播开的。

(三)

追踪传播效果并连续发起传播

靠一个创意就达到“人尽皆知”的地步的确有很高的难度。困难在于当传播进展到某个中间节点,由于接受人的懒惰,或者随着覆盖面的扩大而降低了针对性,传播效果就会衰减,在没有达到“临界点”的时候就销声匿迹了。如果你能追踪传播的效果,在发现有衰减迹象的时候就再发起一个新的传播,就容易延续到“临界点”来临。

所以,保险的方案是制作一个系列的传播内容,隔一段时间发送一次。几乎所有走红的“网络歌手”都有好几首而不仅是一首流传广泛的歌曲,而且他们都是分期上传的。不管是有意还是无意,这形成了“连续传播”的效应。

(四)

重视“核心支持者”并提升他们的传播热情

想想看白色耳机(ipod)是怎么流行的。苹果公司在设计人群中一直有很高的声誉。苹果的图形设计软件一直是他们的最爱。当苹果“不务正业”地推出MP3播放器的时候首先也是赢得了他们的赞赏。这群“核心支持者”的忠诚度非常高,而且由于他们在各自领域的专长形象,他们的推崇为ipod打上了时尚、个性的标签,白色耳机借此从狂热的音乐爱好者走向流行大众。现在你知道了为什么歌星、影星们都很重视培养忠诚的“粉丝”群体,因为他们的传播能量远远高于普通的信息接受者。

总结一下,要达到以低成本进行快速传播,而且要能达到足够大的覆盖面,要能够突破临界点,你的传播方案中需要不断加强这样几个参数。

(1)加强传播者之间的链接,让接受者产生互动、应变或感触,他们就有继续传播的欲望;

(2)提升单个传播点的扩散能量;

(3)让传播形成层级,早期的“发现者”在传播过程中如果能够得到作为“先锋”的快感就更容易扩散;

(4)增加传播的发起频率。

如果愿意,你可以尝试用这四个参数来分析一下,刚刚出现的微博热点新闻都满足了上述的哪几个条件?为什么有的新闻会被迅速传播而另一些很快就销声匿迹了。

还需要注意的是,不仅仅是那些你希望的信息能够沿着这样的规律扩散;还有很多你无法控制的信息,通常是负面消息更容易达到“临界规模”。

|

蒙牛这个营销高手当初正是借力大众传播媒介而在乳品业异军突起,很快成为了中国乳业三巨头之一。过去,单个的消费者即使握有第三方鉴定结果、甚至打赢了官司,都未必能被大众知晓。这正是因为过去的“大众传播”需要很多资源才能办到。而一个企业和一名消费者的“对抗”也因为实力的悬殊而很难成为“势均力敌”的“战争”。但在交互传播中,王小山以一己之力挑战蒙牛,的确通过口碑、眼球效应、粉丝的接力以及难以消音的微博载体改变了这种力量对比。 |

形成的结果是,当你要寻找某类信息的时候,你会发现你能找到的信息要比以前混杂得多,不再呈现那种被剪辑后的“干净”景象。那些被广为流传还有可能是完全不实的谣言,纯粹的胡编乱造的谎言也能被传播;负面消息、谣言如果足够耸人听闻,更容易达到要被传播所需的参数,也更容易被扩散,今天想得到好的市场反馈绝不仅仅是有一个和媒体关系很好的“公关部门”就可以完成的任务,你要面对的是一个虚拟的高效率的而且很难控制的群体。

李蓓

李蓓