每一个年代都有年代群体特征,如70后80后90后,不同年代人群的语言、思维、生活、工作行为等特征均不同。

每一类人群也有群体特征,如宝妈群体、宅男宅女群体等。

每一类职业群体也有自身特征,如程序员群体、销售员群体。

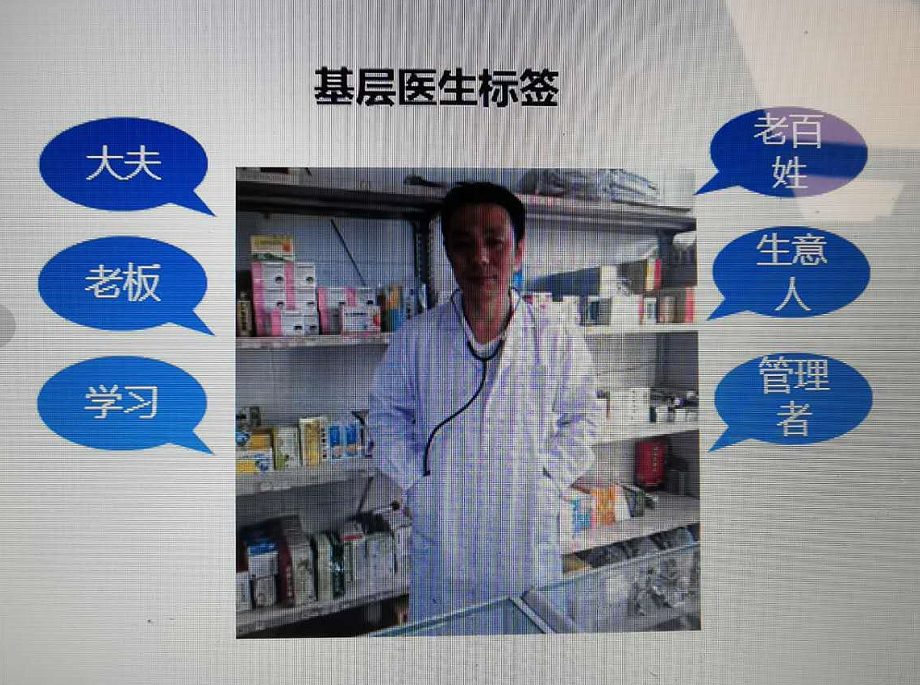

我们来了解一下基层大夫群体的特征。这是一群可爱的医生,如果为基层大夫贴标签,一共有6个标签:大夫,学习,生意人,老板,管理者,老百姓。如图2-1所示{缺图}。

图2-1 基层医生标签

图2-1 基层医生标签

大夫就是医生,职责是治病救人,解决常见病和多发病,医生都有学习提升的需求;同时自己开诊所,也是生意人,自负盈亏;还是老板,医护团队超过5个人的,还有管理的职能;而且自身也是老百姓,也有生老病死、七情六欲;大夫也关心家国大事,也希望能享受生活乐趣,能多陪伴家人等等。

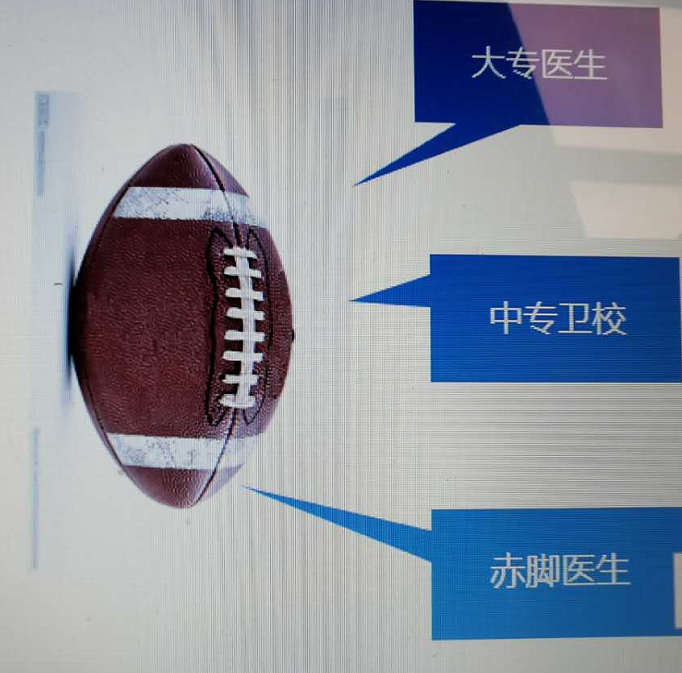

同时,我们进一步了解基层大夫的学历特征。据不完全的数据统计,基层大夫的学历目前呈橄榄球形状分布,两端占比较少,一端是赤脚医生,一端是大专及以上学历,中间占比较多的是中专卫校。如图2-2所示

图2-2 基层医生学历特征

图2-2 基层医生学历特征

赤脚医生是二十世纪六七十年代出现的一个特有名词,是指没有经过正式医学教育,半农半医的医疗人员,年龄基本都在60岁以上了。这是中国卫生史上的特殊产物,后来不再用这个名词,而改成现在的乡医,即村卫生室医生。

中间大部分基层医生,是改革开放以后成长起来的一批扎根基层的大夫。这些大夫上过区县的卫校,在当地乡镇卫生院或者县医院临床学习过;或者是医学世家,自幼跟师学医,掌握一定医学知识,又有临床实践经验。他们是基层医生的主力军,年龄在45岁~60岁之间。

另一端是大专及以上学历毕业,受过医学系统教育及临床规范培训,在等级医院上过班,自己出来开诊所和门诊,年龄在30岁~45岁的基层医生。这部分群体大多都是当地的头部医生,门诊量在当地基层也属于前几名。知识就是财富,他们往往也是诊所终端当中的大客户,同时,他们的处方习惯和用药特点,都比较接近当地二、三级医院的用药习惯。

学历特征决定了基层医生的学习特点,因为没有受过系统医学教育,他们自主思考和判断能力弱,模仿性学习特点明显。

划重点:这个学习特点决定了企业产品学术推广的策略和技巧,本书当中有关面向基层医生的学术,都是来源于基层医生的学习特点。

无论是管理型终端还是夫妻店型终端,诊所采购决策人,我们姑且称之为诊所老板,这一群体在采购决策方面有什么共同行为特征呢?

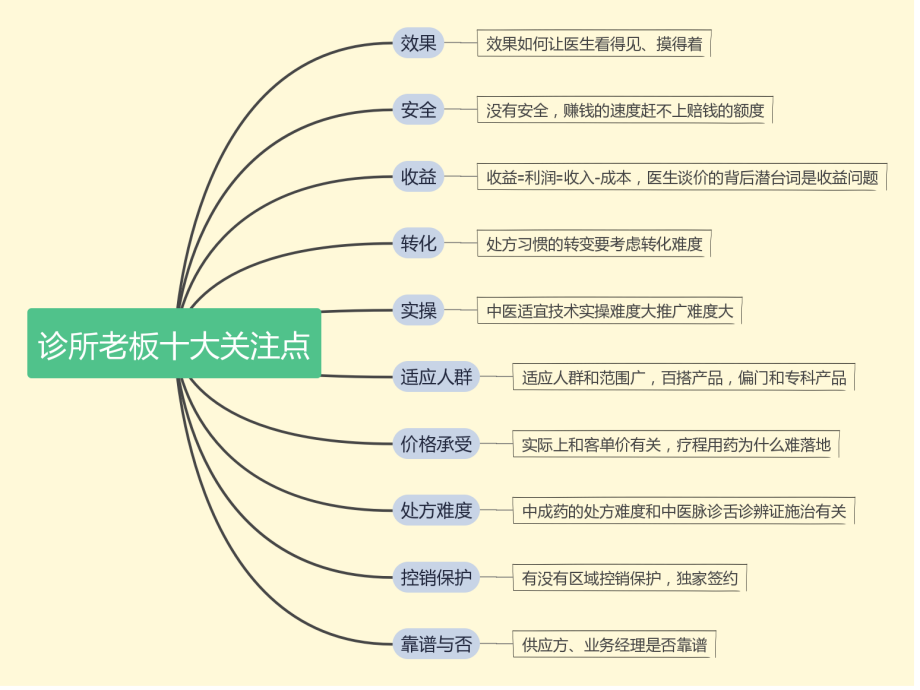

笔者根据多年对基层诊所这个领域的研究,总结了诊所老板关注的十大因素。笔者在公开课和企业内训等很多场合都讲过这个专题,这是我们了解终端客户、制定营销战略、设计销售策略、高效拜访等所有销售工作的基础。如图2-3所示。

图2-3 诊所老板的十大关注点

(1)效果,即药品(技术)的临床有效性。因为病人到基层诊所看病的期望值在于快速见效,所以,诊所老板关注效果。问题是,各厂商王婆卖瓜自卖自夸,怎么样才能让医生看得见、摸得着效果呢?

笔者一直倡导的学术营销模式是——树旗帜、立标杆、讲学术、讲病例。通过标杆医生来带动,或者从教育C端用户入手,如一些产品在门店做体验活动,现场让医生感受,让患者自己说话,医生才能相信效果。

效果一定是建立在大量处方以后“用”出来的基础上的,所以,有时候医生给我们说你铺点货试一试,这种铺货试销就要注意了,试销不见得能试得出效果。

(2)安全,即药品(技术)的安全系数。没有安全,赚钱的速度赶不上赔钱的额度。输液、灌肠、雾化、贴敷,无论什么技术都要辩证应用,没有一个是安全的。经过什么医生的手,这很关键。

有一次培训,学员问笔者,怎么看待三终端用药的乱象。笔者回答说,市场需要正能量,别人怎么做我们管不了,但是我们要不忘初心,做到规范科学,功德无量。

(3)收益,收益在医生的概念中实际上就是利润。我们知道利润等于收入减去成本,成本包括管理成本、房租水电成本、药品采购成本,其实还有隐形成本,比如处理城管、卫计委、药监局、医保刷卡等方面事情的成本,就属于隐形成本。

我们医药代表去拜访医生的时候,医生经常会问到供货价格,这是他所关注的采购成本环节,但潜台词是关注收益。

我们经常讲,当医生问你价格的时候,实际上是在考验你的销售智商。销售人员要知道该怎么报价,报价前要先报价值,价值能给客户提升收入,最终表现为增加客户的利润。问价格不是问成本,销售人员懂了这个原理,就能够很好地和客户交流。

(4)转化,即药品(技术)的转化难度。虽然你的产品好,但是诊所医生为什么要放弃原来的方案,而改用你的呢?比如,你是卖感冒药的,基层大夫治疗感冒的方案和收费基本上都固化下来了,你要想改变这个处方习惯,就要考虑医生转化的难度大不大。

(5)实操,药品(技术)的操作难度。有一些技术,比如小针刀、针灸、穴位注射,都是中医适宜技术,但是需要一定的中医理论基础来辨证施治,还要有娴熟的手法,但基层医生大部分是西医出身,有些实操难度大的中医技术不是很适用。

(6)药品(技术)的适应人群和范围。绝大部分患者选择到诊所就医的理由,不外乎几个方面:小疾病(慢性疾病)、安全高效的治疗效果、便利的服务、收费便宜(相比大医院门诊)、良好的交流互动。尽管每个基层医生引以为豪的是治好多少例疑难杂症,但如果诊所医生过于注重强化自己的技术能力及解决疑难杂症的能力,很容易陷入追求秘方、特色治疗技术的误区。

重要的事情说三遍,诊所医生是解决居民常见病和多发病的,产品适应人群和范围最好是跟诊所门诊患者群体吻合。

通常来说,偏门产品如痔疮、静脉曲张类项目肯定是不适合基层诊所的,如果专科产品和诊所接诊人群吻合,那没问题,百搭产品最好。

(7)药品的价格承受能力。以感冒发烧为例,到基层诊所去看病的患者,一类是乡村居民,他们只有去卫生室看病;一类是为了方便就近看病的城镇居民。老百姓的心理预期就是几十元,如果诊所的客单价超过了他的心理预期,他就会感到“不值”。

曾经有诊所医生走入过误区,今天这个疗法,明天那个疗法,治感冒又是贴敷,又是灌肠,又是雾化,再带点口服药,患者每天要花费200~300元,比三甲医院的门诊费用都高,该医生在病人当中口碑就不好,门诊量逐步下滑。这种案例比比皆是。

真实案例:山东某诊所,一年前门诊量200~300人,门诊里开展了很多绿色疗法项目,如灌肠、贴敷、灼烙等;2017年下半年至2018年下半年,门诊量下滑到80~100人。得知该诊所老板最近经常到外地学习诊所经营管理,我们找了一个机会登门拜访。请问:如果是你,该怎么跟诊所老板洽谈?

1)直接谈产品合作。

2)跟他探讨儿科疾病的治疗学术。

3)帮他设计一套门诊量回升的方案,顺便介绍产品在方案中的作用和地位。

目前,很多产品的市场操作喜欢“签约治疗”和“疗程用药”。签约根治疾病是否涉嫌夸大宣传暂且不谈,“疗程用药”如果超过了患者的价格承受能力,特别是治疗一段时间达不到预期的临床效果,就会伤了患者的心,“伤客”这个词儿就是这样来的。这种操作也是在透支医生的信誉,就像信用卡,迟早是要还的。

签约治疗,是指由厂商、医生、患者三方签约,承诺在一定时间段内,按疗程服用药品,根治某种疾病的协议。疾病的复杂程度远远超过我们人类的认知,用有限的认知技术产品去解决无限的未知疾病,这样的操作除了是一种宣传手段和噱头,笔者实在想不出背后的道理。

(8)药品的处方难度。任何一个产品的处方技巧,一是跟价格有很大的关系,二是跟产品本身有关系。比方说中成药在很多急慢性疾病方面都有奇效,但需要中医诊断,如脉诊、舌诊,还要中医思维辨证用药,这对绝大部分基层的西医来讲,不是很简单的事情。

处方技巧包含医患沟通技巧、消费行为学和心理学,是所有基层医生需要提高的。为什么有的医生能开大处方,而有的医生开不了或者不敢开,这和医生长年累月历练的沟通技巧有关,和他的经营特点有关。

思考:中成药的处方难度,是学术推广设计必须要考虑的因素之一。

(9)药品的控销保护力度。诊所老板关注这个产品或技术是否只有他这一家诊所有,要保证独特性,保护他的利益。

思考:为什么诊所老板要关注厂商是否有区域控销保护?

(10)药品供货方和业务经理是否靠谱。虽然这一条放在最后,却是非常重要的一条。业务经理是产品和医生之间的桥梁,业务经理给客户的第一印象,以及业务经理的为人处事,是医生最关注的重要的考虑因素。当业务经理拿着产品、方案、理念卖给医生的时候,其实最重要的是先把自己卖出去。你不专业,医生怎么会成交;你不敬业,医生怎么会尊重你;你不专注,医生怎么会信任你。你是1,其他是0,你把自己卖不出去,一切都是零。

所以,诊所老板在做采购决策、在处方上量、在评估你的产品到底价值多少的时候,他考虑关注的点都在这十条因素里。

王祥君

王祥君