理念借助制度获得力量

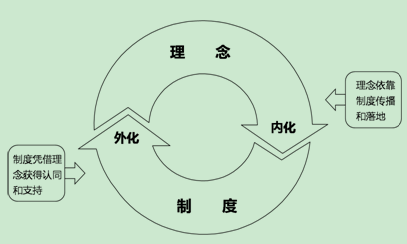

读过世界历史的人都知道,法国大革命是一次较为彻底的革命,对于法国甚至整个世界的影响都是非常巨大且深远的,《人权宣言》和《法国民法典》的颁布可谓是法国大革命的两个标志性成就。《人权宣言》第一次较为系统地阐述了新兴资产阶级的价值信仰,而《法国民法典》则把《人权宣言》中提出的价值信仰通过制度进行具体化,并借助制度的强制性在全法国得以推行。《人权宣言》和《法国民法典》两者相辅相成,从而使法国的资产阶级革命产生了广泛和深远的影响。这两者之间的关系非常贴切地反映了企业的文化理念和企业制度之间的关系:理念依靠制度得以传播和落地,制度凭借理念获得认同和支持,理念是制度背后的精神,而制度是理念最重要的表现形式。如图5-1所示。

图5-1 理念与制度的关系

理念与制度的融合典范——《人权宣言》与《法国民法典》

《人权宣言》全名为《人权和公民权宣言》,是法国大革命中的重要文献。1789年7月9日,根据穆尼埃的建议,制宪会议起草《人权宣言》。8月26日通过。如表5-1所示。

表5-1 《人权宣言》全文

《人权宣言》 |

第一条:在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的。除了依据公共利益而出现的社会差别外,其他社会差别,一概不能成立。 |

第二条:任何政治结合的目的都在于保护人的自然的和不可动摇的权利。这些权利即自由、财产、安全及反抗压迫。 |

第三条:整个主权的本原,主要是寄托于国民。任何团体、任何个人都不得行使主权所未明白授予的权力。 |

第四条:自由就是指有权从事一切无害于他人的行为。因此,各人的自然权利的行使,只以保证社会上其他成员能享有同样权利为限制。此等限制仅得由法律规定之。 |

第五条:法律仅有权禁止有害于社会的行为。凡未经法律禁止的行为即不得受到妨碍,而且任何人都不得被迫从事法律所未规定的行为。 |

第六条:法律是公共意识的表现。全国公民都有权亲身或经由其代表去参与法律的制定。法律对于所有的人,无论是施行保护或处罚都是一样的。在法律面前,所有的公民都是平等的,故他们都能平等地按其能力担任一切官职、公共职位和职务,除德行和才能上的差别外不得有其他差别。 |

第七条:除非在法律所规定的情况下并按照法律所指示的手续,不得控告、逮捕或拘留任何人。凡动议、发布、执行或令人执行专断命令者应受处罚;但根据法律而被传唤或被扣押的公民应当立即服从;抗拒则构成犯罪。 |

第八条:法律只应规定确实需要和显然不可少的刑罚,而且除非根据在犯法前已经制定和公布的且系依法施行的法律以外,不得处罚任何人。 |

第九条:任何人在其未被宣告为犯罪以前应被推定为无罪,即使认为必须予以逮捕,但为扣留其人身所不需要的各种残酷行为都应受到法律的严厉制裁。 |

第十条:意见的发表只要不扰乱法律所规定的公共秩序,任何人都不得因其意见、甚至信教的意见而遭受干涉。 |

第十一条:自由传达思想和意见是人类最宝贵的权利之一;因此,各个公民都有言论、著述和出版的自由,但在法律所规定的情况下,应对滥用此项自由负担责任。 |

第十二条:人权的保障需要有武装的力量;因此,这种力量是为了全体的利益而不是为了此种力量的受任人的个人利益而设立的。 |

第十三条:为了武装力量的维持和行政管理的支出,公共赋税就成为必不可少的;赋税应在全体公民之间按其能力作平等的分摊。 |

第十四条:所有公民都有权亲身或由其代表来确定赋税的必要性,自由地加以认可,注意其用途,决定税额、税率、客体、征收方式和时期。 |

第十五条:社会有权要求机关公务人员报告其工作。 |

第十六条:凡个人权利无切实保障和分权未确立的社会,就没有宪法。 |

第十七条:私人财产神圣不可侵犯,除非当合法认定的公共需要所显然必需时,且在公平而预先赔偿的条件下,任何人的财产不得受到剥夺。 |

《法国民法典》是法国大革命的产物,是“人权宣言”在法律形式上的体现。《法国民法典》的立法原则就是《人权宣言》的核心理念,即:自由和平等原则、所有权原则、契约自治原则。

①自由和平等原则。该法典包括两条基本的规定。第8条规定:“所有法国人都享有民事权利。”民事权利是指非政治性权利,包括关于个人的权利、亲属的权利和财产的权利。第488条规定:满21岁为成年(1974年改为18岁),到达此年龄后,除结婚章规定的例外外,有能力做出一切民事生活上的行为。这就是说,在原则上,每个人从成年之日起,都享有平等的民事行为能力,虽然关于这种能力的享有在法律上定有某些限制。

②所有权原则。法典第544~546条给与动产和不动产所有人以充分、广泛的权利和保障。所有权的定义是“对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利”。国家征收私人财产只能根据公益的理由,并以给予所有人以公正和事先的补偿为条件。不论是动产或不动产的所有人,都有权得到该财产所生产以及添附于该财产的一切物。这一规定使资产阶级的生产资料可以自由地使用、收益和出售,同时农民的私有土地也得到了保障。该法典还规定了对他人财产的用益物权和地役权,这对小农经济是重要的。

③契约自治原则,或称契约自由原则。第1134条中:“依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。”除非该契约违反了该法典第6条所说的公共秩序或善良风俗,才不具有法律效力。契约是两个或两个以上的意思表示的一致,其目的在于产生某种法律上的效果,或者将所有权从一人移转于他人,或者产生某些债务,或者解除当事人先前缔结的债务,或者只是改变已经存在的一些约定。该法典赋予两个或两个以上个人的意思表示的一致以等于法律的效力,来使他们以自己的行为产生相互间的权利义务,从而改变其原有的法律地位。所以,契约自治,也称为当事人意思自治。契约一经合法成立,当事人必须按照约定,善意履行,非经共同同意,不得修改或废除。契约当事人的财产,甚至人身(该法典原来规定了对违约债务人的民事拘留),都作为履行契约的保证。基于这些观念,立法者作出了一系列规定:契约义务的强制履行、不履行的损害赔偿、履行迟延、债务人的破产程序等。

警惕制度与理念的对抗

中国企业的管理提升过程存在两个带有明显特点的时期。

一个时期是上个世纪八、九十年代,以大量引进国外企业的内部管理制度为标志。当时中国很多企业都在加强内部制度建设,直接移植国外企业现成的管理制度成为一种时尚。一个企业当时竟然在内部建立了500多万字的内部制度体系,成册出版嫌用着不方便,于是就刻成光盘,以至于企业中没有人能够说得清到底有多少制度,效果当然也可想而知。很多企业的制度汇编仅仅成为领导书架上的漂亮装饰。

另一个时期是近两年,以大量引进国外企业的管理理念为标志。几乎所有的企业都在开展企业文化建设,所有的领导张口闭口在谈企业文化,公开发表的企业文化理念体系成为企业间相互宣传的另一种时尚的形式。很多企业的理念体系只不过是一篇漂亮的文章而已,不但外部不认同,即使是内部员工也不以为然,花了大量钱财邀请专家起草的企业文化理念体系成为企业家书架上的又一种漂亮装饰。

无论是上世纪的引进制度还是当前的引进理念,应该都是中国企业提升管理的机会,为什么这两次管理经验引进,对国内企业都未能够起到管理提升的预期效果?

早期引进国外企业的先进管理制度。由于大部分企业当时管理理念的落后,导致很多先进的制度在中国水土不服,于是被进行本土化改造,但是新建立的企业制度体系只不过是新瓶装老酒而已。当时中国企业中很少有企业家意识到了引进制度体系本土化所存在的潜在危险,华为是少数例外之一。华为公司的任正非在引进国外先进的制度流程时意识到盲目本土化的危险,提出“先僵化、再优化、再固化”的引进原则,但大部分企业却在没有认真体会引进制度背后的先进理念之前,就将最重要的内容“优化”消失了。

近些年,企业已经认识到理念的重要性。很多企业在引进国外先进理念的过程中,对原有的文化理念进行了较为深刻的反思,很多企业家从内心里感觉到原有理念的落后,对引进国外先进理念的必要性和紧迫性都非常认同,但出现囫囵吞枣与急于求成的情况:聘请专家教授研究世界最卓越的公司、最长寿的公司、最有竞争力的企业的管理理念,并在自己公司中大力倡导与推进。但是,企业家却忽略了另一问题,即这些先进理念背后的制度支撑是否存在与合理。由于缺少必要的制度支撑,甚至现行制度与引进理念相互冲突,导致很多优秀的理念无法在经营管理中发挥作用。

创新理念与政府GDP考核制度的矛盾

我们国家一方面倡导政府官员要具有创新意识,要打造创新型政府和创新型社会;另一方面,对政府和政府官员推行以GDP为主的政绩考核制度。实际上,创新理念和GDP为主的考核本身就是矛盾的。创新本身是有风险的,是有很大失败的可能性的,而且,创新的成效往往不会在当期显现出来,需要跨越几年,甚至官员的几个任期。而以GDP为主的政绩考核,关注的是政府官员任期内的短期业绩,两者从某种程度上是很难调和的。作为追求连任和上进的政府官员来讲,理性的行为选择肯定是舍创新而选GDP。所以,只要以GDP为主的业绩考核制度不变,创新型政府基本无从谈起。

团队协作理念与强制分布考核制度的矛盾

某移动通信公司在企业文化理念上大力倡导“团队合作”,倡导同事之间、上下级之间、部门与部门之间的通力合作,但是在公司内新建立的制度中提出了强制性“正态分布”的制度和“末位淘汰”制度。据说该制度是一家全球知名的人力资源方面的管理咨询公司为之导入的,是从美国GE公司学来的,是杰克·韦尔奇极力倡导的。该制度规定:每一个考核周期中,一个部门不论整体业绩如何,必须有20%的优秀,75%的合格,5%的不合格,其中5%的不合格要降级使用,连续两次不合格要做开除处理。该制度出台后,该公司原本就有的团队合作的优良传统开始被员工集体抛弃,以往常见的同事间的合作互助现象逐渐绝迹。员工有他们自己的一套理由:既然是强制性正态分布和末位淘汰,那么就意味着在我和我的同事之间存在着竞争关系。我的同事如果是优,我获得优的可能性就大大减少,而获得不合格的机会就大大增加;相反,如果我的同事是不合格,我获得优的机会就会大大增加,获得不合格的机会就会大大减少。所以我非常希望我的同事的考核结果是不合格,而不是优秀。所以为了使我的考核结果成为优,我不是选择帮助我的同事,相反,而是选择不帮,甚至选择破坏同事做好事情。

目前,与上述案例类似的情况在中国企业文化建设过程中大量存在,如果无法避免企业所倡导的理念和现实制度之间的冲突,企业文化理念就很难落地,企业希望营造的文化氛围就不会出现。

通过制度审计理顺关系

如果要及时发现制度与理念的冲突,则需要对企业的制度体系定期进行文化审计。所谓制度的文化审计,即对制度进行文化意义上的透视,通过摒除制度的细枝末节而透视制度深层的灵魂以及制度背后的立法精神,并将其与企业的文化理念相对比,如果发现不符的情况,特别是相互矛盾的情况,及时以文化理念为灵魂进行修订,或停止与文化理念相矛盾的制度的运行。

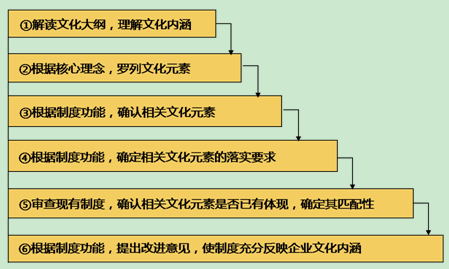

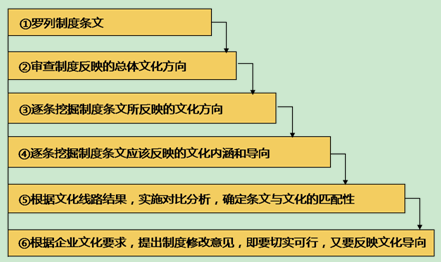

企业管理制度的文化匹配性审查一般采取“文化”和“制度”两条线路并进的技术方法。两条线路中,文化线路先行。

文化线路审计示,如图5-2所示。

图5-2 文化线图审计示意图

制度线路审计,如图5-3所示。

图5-3 制度线图审计示意图

制度审计不是仅对一两项制度的审计,而是对企业整个制度体系的审计,是一项工作量非常大的工作,需要企业全体部门的共同参与;同时制度审计也是一项较为敏感的工作。因为一项制度往往意味着一种利益格局,改动制度往往意味着改动已形成的利益格局。所以,制度审计既需要高层的鼎力支持,也需要各个部门的高度自觉,大家必须自觉以企业利益为重,主动放弃部门利益或小团体利益,否则,制度审计将很难进行下去。

王祥伍

王祥伍