我们知道,精力可以分为四个层面,包括:体能精力、情感精力、思维精力、意志精力。

其中,从获取的角度看,更多侧重于体能精力。即便在一定程度上,通过基础路径和加强路径的相互作用可以为情感、思维、意志等精力提供相应的支持。但是,如果忽视后天的训练,无论是体能还是情感、思维、意志等精力将无法保持在一定的水平线上,甚至会因为疏于训练,导致精力减退。

对于职业培训师来说,连续十天,甚至更长时间的现场站立上课,基本都没有问题——即能够保持良好的精力状态。但是,对于企业内部并不经常上课的兼职培训师来说,持续一天的课程,要始终保持站立状态恐怕都会有一定的困难。

一些成功的企业家,无论面对在旁人看来多大的压力和困难,都能保持旺盛的精力处理各项繁杂的工作。但是,对于并没有经历过一些磨难的普通员工来说,恐怕就是另外一种情形了。

所以,训练精力无疑是精力管理的重要一环——所谓精力管理的前提之一就是“有精力可管”。

训练是什么意思呢?按照作者的理解,训练就是通过有目标、有计划、有步骤地学习,并经由反复练习,使得受训者从生理、心理层面发生相应的反应和变化,逐步形成自觉意识和行为习惯的一个过程。

体能精力的训练,在日常生活中随处可见,作者就不再赘述了。

下面分别就情感、思维和意志三个层面的精力训练,从实践体认的角度做一些分享。

先说情感精力。

通俗来说,情感精力就是指对某项具体工作、事务(物)能够保持相对稳定的接受、认同、喜欢,甚至热爱的某种情感水平,从而不至于被剧烈变化的外在因素所牵引,做出不当的情感判断,最终影响工作效能。

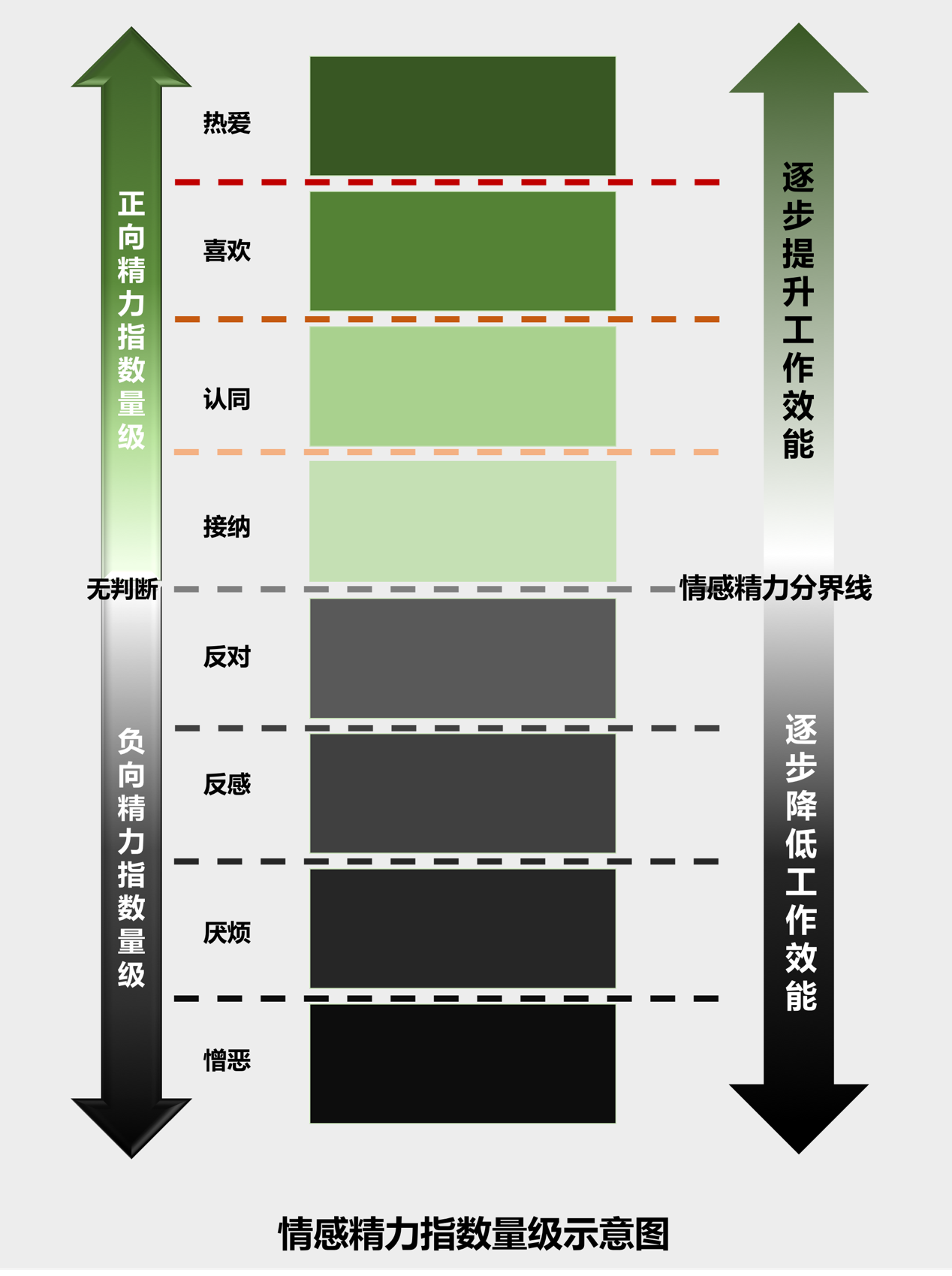

依照作者的经验,情感精力大致可以分成正向情感精力和负向情感精力,并呈现出不同的量级水平,直接影响工作效能,如图4-4所示。

图4-4 情感精力指数量级示意图

很显然,训练自己接纳、认同、喜欢及热爱等不同量级的正向情感精力,就是我们需要进一步探讨的问题。

从作者从事培训工作的实践体验来看,大致有以下几个思路可以尝试:

第一,拓展自己的视野和认知半径。有句俗话说得好,“林子大了,什么鸟都有”,问题恰恰在于我们是否看过、穿越过足够大的“林子”。

以培训这项工作为例,当我们接触过足够多样本的学员对象之后,你就能够对学员赋予更多的正向判断,从而释放更多正向的情感精力。比如:对于在课堂现场不够专心的学员,如果仅就当下、单次的表现,很有可能做出负向的判断。但是,当我们愿意尝试分析这种表现背后的原因,同时,又有其他更多类似情形作为参照的时候,我们做出的判断就会更加准确,从而释放的情感精力就会完全不一样。

第二,秉持在工作中学习、在学习中成长的态度,善于发现工作过程中的乐趣。

比如:课堂现场可能出现学员不同意培训师对某一问题的解决思路或者方案,如果培训师能够保持学习的态度,就会积极鼓励学员发表看法,不但能够让自己得到新的启发,还可能与学员建立更加密切的互动关系。

第三,将每一次的工作成果与自己的职业目标和职业愿景联结起来。

这里涉及目标细分和愿景具象化两个问题。关于目标细分,有太多的相关资料可以借鉴,不再赘述。

关于愿景具象化的问题,作者以自己为例——前面相关章节提到本人的愿景是“成为值得被人尊重的培训师”。我会通过类似的问题将这一愿景进行具象化梳理:

到底有哪些品质及其行为值得别人尊重?

期望被什么样的人尊重?

能够让自己感受到被尊重的具体事情(或者情形)有哪些?

被尊重的时间长度等。

接下来,还有精力的两个层面:思维精力和意志精力。其中,思维精力将会在后面“知识管理”章节中进行详细的探讨,在此按下不表。

至于意志精力,其实就是八个字:自讨苦吃、历事炼心。意思就是主动去尝试工作任务范畴之外的事情,并通过这些事情的历练,不断改善自身承受高强度、高负荷工作的阈值。

作者第一次上课,就要求自己除了上课期间保持站立外,课间休息时间也同样要坚持站立……不仅如此,即便是旅途中转的等候时间,也尽可能以站立为主。长期训练下来,长时间站立这件事情而言对于自己而言,就是一件“很自然”的事情了。

此外,还有很多的事情,其实都可以通过“自讨苦吃,历事炼心”的方法,训练我们的意志精力,在此就不一一列举了。

总结来说,训练精力或许可以这样说:

精力到底有多少,加强训练可知道;

体能精力是基础,情感提升有三招。

思维精力很需要,反复练习加技巧;

意志精力来加分,自讨苦吃就是了。

廖信琳

廖信琳