20世纪60年代以后,特别是近几十年中,印度社会正在经历着史无前例的深刻变革,有的学者将之形容为“一个剧烈搅动翻腾中的印度”。伴随着社会的变革,政治力量对比也发生了重大的变化,导致印度政坛动荡不宁,政府更迭频繁,政治力量趋向多元化。

在世界各国政党制度中,印度政党制度颇具特色,它不是一党制,也不是两党制,而是典型的多党制。印度政党数量之多、规模之异、构成之杂,举世罕见,素有三“像”之称:即种类齐全,像“博物馆”;错综复杂,像“千藤树”;变幻无常,像“万花筒”。从印度独立至今,印度政党制度经历了由“一党主导”到“一党主导与多党联合交替”,再到“多党联合”的发展演变过程。

从1947年到1977年的30年里,印度政党制度的主要特征是“一党主导制”,也叫“一党主导下的多党制”或“国大党体制”。这种“一党主导制”不同于通常所说的“一党制”,因为它是一种多党自由竞争的体制,不过各竞争党所发挥的作用很不相同。这种“一党主导制”由“一个合意党”和“多个压力党”组成,国大党不管在全国议会和邦议会的席位,还是在议会外的组织力量方面都处于主导地位,是合意党,其他政党属于压力党。这种“一党主导制”经历了变化,可分为两个阶段。

从1947年到1967年的20年间,印度政党制度以国大党一党独大为特征。国大党不管在中央还是大多数邦,都处于执政党的主导地位,其他各竞争党对国大党构不成任何挑战。因此,有人将这个时期称为“国大党霸权”。

在1952年、1957年和1962年的印度前三次人民院和邦立法院选举中,约有200多个政党参加了竞选。国大党在大选中连续取胜,分别获得人民院议席总数的74.5%、74.5%和72.9%,邦立法会议议席总数的68.2%、65.7%和58.37%。根据印度议会有关规定,大选中获得超过法定半数议席的政党是多数党,有资格单独组建政府成为执政党,而在人民院和邦立法院中拥有50名以上议员的政党有资格成为反对党。由于国大党赢得了2/3以上议席的绝对优势,成为人民院议会多数党,独家在中央组阁,形成国大党在中央一党统治的局面。此外,国大党在各邦也基本取得了多数席位并处于执政地位。相对作为“合意党”的国大党而言,其他反对党的力量非常弱小,尚构不成真正的反对党,充其量只是“压力党”。

国大党之所以能够以巨大的优势在中央和邦处于绝对主导地位,保持一党统治,主要有以下几个方面的原因。

其一,作为印度民族运动的领导力量,国大党在印度民族独立运动中发挥了重要作用,做出了巨大贡献。这不仅使国大党在广大民众中赢得了很高的声誉和雄厚的政治资本,而且为其独立后掌握国家政权奠定了广泛的社会基础,这是其他政党无法企及的。

其二,作为印度历史最悠久的政党,国大党建立了完善的组织机构。国大党不仅建立了从村、区、县、邦直至中央的各级党组织机构,而且建立了工人、妇女、青年、学生等外围群众组织。这些组织机构遍及全国各地,在政权和民众之间起到了重要的桥梁和纽带作用。

其三,作为印度现代意义上的政党先驱,国大党形成了多元化的民族主义、民主主义、社会主义和世俗主义的政治纲领和意识形态,吸引和吸收了不同阶级、不同民族、不同种姓、不同教派、不同政见的人,成为一个具有广泛代表性的统一战线性质的政党。

其四,现代印度的国父与奠基者甘地及尼赫鲁的个人魅力与国大党紧密联系在一起,在印度民众心目中形成了一种“甘地-尼赫鲁情结”。支持国大党就是支持“甘地-尼赫鲁情结”所体现的和平、正义、自由、平等、世俗、民主价值。

由反映不同意识形态倾向如马克思主义、社会主义、甘地主义、教派主义和自由主义的政党组成的“压力党”,虽然各自的力量相对较弱,但却非常活跃,积极参加竞选,对政府和执政党形成了相当的压力。这些“压力党”可以分为左翼激进党和右翼保守党,其中左翼党主要有1920年成立的印度共产党、1964年成立的印度共产党(马)、1952年成立的人民社会党,右翼党主要有1951年成立的人民同盟,1959年成立的自由党。这些压力党虽然积极参政,试图抗衡甚至替代国大党,但是都没有成功,其中的原因主要有以下几个方面。

其一,除具有教派主义色彩的人民同盟外,这些压力党大多数都是从国大党中脱离出去的,与国大党有着千丝万缕的联系。印度共产党从1936年起就是国大党的一部分,1945年脱离国大党。社会党从1934年成立之日起就是国大党的一部分,时称国大社会党,1948年脱离国大党称为社会党,1952年与农工人民党合并称为人民社会党。自由党的创始人中大部分是著名的国大党老党员。在国大党内,已经存在反映这些压力党立场的团体。

其二,这些压力党从不同立场出发,对国大党施压的方向不一致,有时甚至完全相反,结果使施加的压力相互抵消。另一方面,这些压力党试图以极端的方式来界定自己,以避免它们的干部和追随者甚至是领袖被国大党所吸收和同化。但是,这些极端立场给这些政党带来了消极负面的后果,使他们与公共舆论进一步孤立,也使它们更容易走向分裂。

其三,这些压力党之间以及内部分歧重重,不能团结一致。印度共产党由于内部分歧分裂为二,严重影响了左翼力量的团结。人民社会党几经分化组合,领导层动荡不宁,力量日渐削弱。1954年,社会党创始人纳拉扬退出人民社会党,致力于他的人民社会主义事业。1955年底,洛希亚及其追随者脱离人民社会党,恢复社会党。1960年,克里帕兰尼离开人民社会党,开始独立活动。1964年,梅塔脱离人民社会党,带领1/3的干部加入国大党。自由党这个印度唯一的全国性世俗保守党,在其主要领导人拉贾戈帕拉查里1967年去世后就迅速衰落。这样,在头几次选举中,国大党便稳操胜券。

从1967年到1977年的10年间,印度一党主导制发生了某种程度的变化。国大党霸权地位发生动摇,开始了一党主导制向多党联合的过渡。1967年的第四届大选是国大党一党主导制衰落的开端。其主要标志有二:一是国大党在人民院的席位下降,二是国大党在一些邦失去了执政地位。在人民院选举中,国大党获得的席位下降到54.6%,仅以微弱多数保持了在中央的执政地位。在各邦立法会议选举中,国大党也同样遭受了重大的挫折,仅获得席位总数的48.6%,在17个邦中的8个邦失去了执政地位。面对国大党的颓势,英迪拉·甘地实行了一系列激进政策,使国大党在1971年和1972年分别举行的第五届人民院和邦立法院选举中重新收复失地,控制了2/3多数席位,几乎又回到了头三次大选国大党基本上包揽中央和邦政权的局面。但是,随之而来的经济和政治危机使人们对英迪拉·甘地国大党政府日益不满,反对党联合起来发动全国性的反对国大党政府的运动,终于导致国大党在1977年的第六届大选中惨遭失败,由执政党变成了在野党。

这一阶段,印度政党制度发生了新的变化,主要体现在以下几个方面。

其一,作为“合意党”的国大党地位不再强大如初,而是一波三折,危机重重。第一个危机是国大党在1967年的第四届人民院和邦立法院大选中受挫:国大党在人民院的优势自独立以来第一次减弱,丧失了在议会中的绝对多数地位,同时在一批邦立法院失去了多数执政地位,国大党垄断全国政权的地位开始在邦一级丧失。第二个危机是国大党1969年的分裂:英迪拉·甘地上台不久就与国大党内辛迪加派为代表的反对势力发生矛盾和斗争,1969年双方之间的矛盾围绕国有化和总统选举而白热化,彼此宣布开除对方党籍,终致国大党正式分裂,英迪拉·甘地领导的一派称为国大党(主流派),尼贾林加帕领导的一派称为国大党(组织派)。第三个危机是国大党古吉拉特邦政府的垮台:1974年,古吉拉特邦爆发学潮,要求国大党(主流派)政府首席部长和教育部长辞职,德赛领导的国大党(组织派)趁势发动抗议运动,导致了流血骚乱和邦政府的垮台,古吉拉特事件是在反对派领导下用群众骚乱方式推翻一个合法政权,开创了制造群众动乱的先河。第四个危机是国大党1977年的下野:英迪拉·甘地的独裁专权和国大党高级官员的腐败标志着国大党非制度化和个人政治的开始,结果引起社会各界的不满,导致反国大党运动的兴起和国大党在1977年第五届大选中的败北,国大党第一次失去了中央执政党的地位。

其二,作为“压力党”的其他政党势力增强,向名副其实的反对党的角色转变,频频对国大党发难和挑战。第一个挑战是例行总统选举:在1967年5月第四届大选之后的例行总统选举中,在几个邦执政的非国大党联合提名首席法官拉奥为总统候选人,与国大党提名的总统候选人原副总统胡赛因竞争,以往三届总统选举都是国大党提名,没有竞争对手,而这次总统选举第一次带有反对党与国大党争权的性质。第二个挑战是邦级反对党的出现:1967年,国大党在8个邦议会选举中失利,一些邦开始出现正式的反对党,人民同盟在安德拉邦议会选举中获得60个席位,拥有成为反对党的足够的议员数,被正式承认为反对党,这在印度议会历史上是第一次。第三个挑战是反对党在反国大党运动中趋于联合:1974年,纳拉扬发起了推翻国大党邦政府、实现“全面革命”的“J.P.运动”,促使反对党走向联合,七个政党合并建立了印度民众党,1975年,人民同盟、印度民众党、社会党、国大党(组织派)结成“人民阵线”在古吉拉特邦选举中获胜,1977年,人民同盟、印度民众党、社会党、国大党(组织派)、国大党(少壮派)合并成立人民党(JP),民主国大党不久也加入人民党,在第六届人民院大选中获胜,在中央组阁执政,国大党第一次丢掉在联邦中央的执政权。

其三,地方政党单独执政和多党联合执政渐成风气。在邦一级,地方政党单独执政和多党联合执政成为趋势。1967年的大选标志着国大党在邦一级基本上一统天下的局面第一次被打破,8个邦的政权转到了其他政党或政党联盟手中,形成地方政党单独执政或多党联合执政的局面。其中,马德拉斯由该邦地方政党德拉维达进步联盟单独执政,旁遮普由该邦地方政党阿卡利党联合其他政党执政,西孟加拉由共产党为主的联合政府执政,比哈尔邦、奥里萨邦、哈里亚纳邦、北方邦、中央邦也由多党组成的联合政府执政。这种多党联合执政反映了这个时期印度政党制度的一些基本特征。

第一,动荡不定。取代国大党在邦级掌权的政党大部分构不成多数党,不能单独组成政府,只能联合其他政党执政。由于组成联合政府的各政党政见不同,所以联合政府极不稳定,变动性很大,有些政府一年有好几次变动。

第二,市场政体的兴起。1967年之前,党派竞争主要发生在国大党内和不同团体之间,而之后随着国大党在若干邦失去政权反对党被完全带入了市场地位,以前发生在国大党内的竞争被带入了党际冲突领域,联合政府本身就是小市场。

第三,倒戈政治的兴起。1967年之后,党派倒戈成为印度政治的一个重要因素。党派倒戈是双向的,有进有出,但对国大党来说,出比进多。国大党在1967年失去政权的几个邦中,有3个邦是在选举后的内部倒戈中失去政权的。国大党1977年失去中央政权,其中一个主要原因是民主国大党的倒戈和流失。

一党主导向多党联合的过渡,有其深刻的根源。

第一,政治力量配置的变化。独立前国大党是海纳百川的政党,是所有政治力量的聚合地,独立后随着政治经济和文化教育的发展,印度政治力量配置发生了巨大变化,政党政治日益多元化。除原有的全国性和地方性政党获得发展外,还雨后春笋般地出现了一批新的代表不同阶级、阶层、地区、教派和种姓的全国性和地方性政党。政党政治多元化使得原来集中在国大党旗帜下的全国多数群众不可避免地按照利益差异和地区差异分散化,使国大党的群众基础日益削弱和缩小,从而一党主导向多党联合过渡便成为自然。

第二,国大党的蜕变。国大党执政给印度民众带来的实际生活水平的改善非常有限,国大党对下层人民的吸引力明显减弱,逐渐失去民心。此外,国大党派系斗争严重,腐败成风,非民主化倾向抬头,引起国大党内部人士以及其他政党的不满。特别是1975年英迪拉·甘地实行“紧急状态”,以各种罪名大肆逮捕反对党领袖,将10余万人投入监狱,这种践踏民主的做法招致社会各界的同声谴责,促成了反对党前所未有的统一行动,形成一支强大的合成势力,与国大党分庭抗礼,终结了独立以来国大党一党独霸中央的政治格局。

从1977年到1996年的20年里,印度政党制度的主要特征是“一党主导”与“多党联合”相互交替。这个时期,国大党独霸中央的局面被打破,一党主导制宣告终结,具有联盟性质的人民党及其裂变党与国大党交替执政,印度政党制度向多党联合执政过渡。其间,在联邦中央政府,国大党三起三落,人民党及其裂变党四起四落。这个时期可以分为两个阶段。

1977年的第六届人民院大选,是印度政党制度发展进程中的一个里程碑。新成立的人民党旗开得胜,击败国大党上台执政,组成了第一个非国大党的联邦政权,打破了印度政坛多党制下一党独自长期执政的政治格局,开始了一党主导与多党联合交替执政的新时期。人民党及其裂变党民众党执政3年后,在1980年的第七届大选中失利,以英迪拉·甘地为首的国大党东山再起,重新执掌中央大权。1984年,英迪拉·甘地遇刺后,以拉吉夫·甘地为首的国大党在第八届人民院大选中再次大获全胜,继续执掌中央大权。1989年,国大党在第九届人民院大选中失利,新的人民党主席维·普·辛格组成全国阵线政府在中央执政。

这一阶段,印度政党制度体现出以下几个特征。

其一,人民院出现反对党,中央政府出现多党联合执政。在1977年的人民院大选中,人民党获得298个席位,占54.9%,成为多数党,在联邦中央执政,而国大党(主流派)获得164个席位,占28.4%,由执政党沦为反对党。这样,人民院首次出现强大的法定反对党。在此之前,没有一个在野党在人民院选举中获得50名以上议员成为具有法定资格的反对党。由六个不同的政党拼凑而成的人民党与其说是一个单一政党,不如说是一个以推翻国大党为目标的多党联合。人民党取代国大党在中央上台执政,标志着多党联合执政由邦发展到了联邦中央。1979年短暂在位的查兰·辛格政府和1989年执政的维·普 ·辛格政府,都是多党联合政府。

其二,党内分化加剧。不管是国大党还是人民党及其裂变党,内部分化都在加剧。1977年大选失利后,英迪拉·甘地领导的国大党(主流派)内部再次发生分歧,1978年正式分裂为国大党(英迪拉派)和国大党(正统派)。斯瓦兰·辛格接替雷迪任国大党(正统派)主席后,国大党(正统派)称为国大党(斯)。1979年,原属于国大党(英)的乌尔斯成立卡纳塔克国大党,不久并入国大党(斯),乌尔斯出任国大党(斯)主席后改称为国大党(乌)。1980年,贾·拉姆退出人民党加入国大党(乌),1981年又退出国大党(乌)建立国大党(贾)。同年,夏得拉·帕瓦尔接任国大党(乌)主席,改称国大党(社会主义者)。1987年,维·普 ·辛格退出国大党(英),建立人民阵线。人民党自从1977年德赛出任总理组成人民党政府之日起便陷入无休止的派系内讧和相互倾轧之中,钩心斗角,尔虞我诈,互相拆台,分化频繁。1979年,纳拉因退出人民党,成立人民党(世俗派)。查兰·辛格随后也退出人民党,加入人民党(世俗派),遂将人民党(世俗派)改为民众党。1980年,以瓦杰帕伊为首的人民同盟因人民党不承认其具有同盟党员和国民志愿服务团成员双重身份而退出人民党,另立印度人民党(BJP)。1980年,纳拉因宣布解散民众党,恢复人民党(世俗派)。1981年,人民党(世俗派)改名为印度社会党,并与巴胡古纳领导的民主社会主义阵线合并,取名为民主社会党。1981年,亚达夫脱离民众党,成立民主民众党。1982年,民众党分裂为民众党(查兰·辛格)和民众党(卡普里·塔库尔)。1983年,民众党(卡普里·塔库尔)合并于人民党。1988年,人民阵线与S.斯瓦米领导的人民党部分人、阿·辛格领导的民众党部分人、国大党(社会主义者)部分人合并,成立了以维·普 ·辛格为主席的新的人民党(JD)。

其三,党际冲突激化。人民党与人民党(世俗派)和国大党(英)之间的冲突日益激化。人民党(世俗派)脱离人民党后,与人民党的冲突激化,人民党内100多名议员脱党倒戈,导致人民党解体。结果,莫拉尔吉·德赛不得不于1979年7月15日向总统提交辞呈,人民党政权提前垮台。一个中央政府任期未满就提出辞职,这在印度政坛上还是第一次。1979年7月28日,查兰·辛格出任总理,组建人民党(世俗派)政府。1979年8月20日,由于国大党(英)撤销支持,查兰·辛格政府面对不足多数的现实,仅存在23天之后不得不向总统辞职,提前举行大选。与此同时,国大党与人民党的冲突也趋激化。人民党1977年虽然在中央执政,但是全国邦政权绝大多数都在国大党和其他政党手里。1977年4月,人民党政府内务部长要求国大党执政的9个邦解散邦立法院,重新举行选举,这种做法是独立后从未有过的。结果,国大党掌权的9个邦立法院被解散,重新选举,人民党在其中的7个邦获胜掌权。1980年1月,在人民院第七届大选中,国大党(英)出人意料地大获全胜,英迪拉·甘地再次登上中央权力的巅峰,出任总理。英迪拉·甘地重新掌权后,采取报复行动,对人民党等反对党采取了对抗政策。国大党(英)施展分化瓦解、策划倒戈、实行总统治理、制造借口解散邦议会重新选举等各种手段,颠覆和夺取人民党及其他政党在邦的执政权力。

其四,政党政治地方化、种姓化和教派化倾向抬头。随着议会民主制下政党制度多元化的发展,印度政治出现“三大转变潮流”。一是涌现出体现本地政治文化和基于种姓基础的地方政党,二是涌现出具有自我认同意识、为自身利益而奋斗的低种姓和落后阶层的政党,三是印度教民族主义思潮及其政党兴起,教派性政党活动日趋活跃。这个阶段涌现出的教派性、地方性、种姓性政党中最主要的有:1980年成立的印度人民党、1983年成立的泰卢固之乡党(TDP)、1984年成立的大众社会党(BSP),这个阶段活动最为活跃的教派性政党是阿卡利党和印度人民党。这三种潮流相互交织,使印度政坛硝烟弥漫,教派冲突、种姓冲突、中央与地方冲突不断。阿卡利党在旁遮普邦发动了抗议国大党中央政府的大规模的不服从运动,结果引发了暴力冲突和骚乱。1984年,中央政府调动数万军队,对盘踞在锡克教圣地金庙的锡克教武装分子发动“蓝星行动”,导致英迪拉·甘地被锡克教徒卫兵刺杀身亡。印度人民党则积极参与印度教同盟家族(SP)的教派主义鼓动,利用“寺庙之争”煽动宗教狂热。1989年大选中政党斗争和教派冲突相互交织,是独立以来选举中发生暴力事件最多的一次。

1989年,国大党在第九届人民院大选中失利再次沦为反对党,新的人民党主席维·普 ·辛格出任总理,组成全国阵线(NF)政府在中央执政。1990年,全国阵线内部人民党发生分裂,谢尔卡建立人民党(社会主义派),维·普 ·辛格被迫辞职。随之,谢尔卡出任总理,建立人民党(社会主义派)政府。1991年,国大党主席拉吉夫·甘地在第十届人民院大选竞选时遇刺,国大党代理主席拉奥出任总理,建立了国大党政府,直到1996年第十一届大选下台。

这一阶段,印度政党制度体现出以下几个特征。

其一,出现没有多数党的“悬浮议会”。在1989年第九届人民院大选中,没有一个政党得票超过半数议席而成为多数党,这样,在印度独立以来的选举史上第一次出现了“悬浮议会”。在这种情况下,由总统邀请议会第一大党联合其他政党组建政府。这个政府最终成立取决于:第一、被邀请组建政府的政党及其盟党在人民院总数要到达法定半数;第二、这个政府要通过议会的信任投票。1989年12月,全国阵线在印度人民党和左翼党的外部支持下,建立了以人民党为核心的全国阵线政府。1990年11月,由于印度人民党撤销支持和人民党发生分裂,再次出现“悬浮议会”,全国阵线政府垮台,在国大党(英)、全印安纳德拉维达进步联盟和克什米尔国民会议党的外部支持下,建立了人民党(社会主义派)政府。1991年,第十届人民院大选结果再次出现“悬浮议会”,由接近议席半数的国大党组成国大党少数政府。1996年,第十一届人民院大选又出现“悬浮议会”,组成了以人民党领袖高达为首的联合阵线政府。“悬浮议会”的出现是多党联合执政的一个重要原因。

其二,出现政党联盟新趋向。1989年的全国阵线成为国大党和印度人民党之外的第三力量,它标志着印度政党联盟中的三个新趋向:一是它吸取了人民党的教训,没有试图统一差异很大的政党,而是结成了一个共同声明基础上的不同政党的联合;二是它与人民党时期的试验不同,它将德拉维达进步联盟、泰卢固之乡党、阿萨姆人民同盟等地区性政党和左翼政党联合进来;三是它标志着邦际联盟或空间协调联盟的开始,即以不同的邦为基地的政党实行联盟,各政党不在彼此的地盘竞争。此外,从1991年起,意识形态基础上的邦内联合也在发展,例如印度人民党与湿婆军(SHS)联盟。这个阶段,也兴起了一些重要的地方种姓政党,如1992年M.S.亚达夫建立的社会党(SP),1994年N.库马尔和G.费尔南德斯建立的平等党。

其三,印度人民党开始与国大党展开追逐。印度人民党1980年成立后不久便成为全国性政党,在1984年第八届人民院大选中只获2席,而在1989年第九届人民院大选中获86席,一跃成为议会第三大党,在1991年第十届人民院大选中获120席,成为仅次于国大党的议会第二大党,在1996年第十一届人民院大选中获161席,超过国大党成为议会第一大党,并组成了第一个短暂的印度人民党政府。国大党虽然在1991-1996年组成了一党政府,但却是第一次以不足半数席位建立少数政府,并勉强通过议会信任表决,只是后来在议员补选中又得到一些席位才取得议会多数地位。在1996年第十一届人民院大选中,国大党只获得议席总数的1/4多,印度人民党也只获得议席总数的不足1/3。从此,再也没有任何一个政党组成一党政府单独执政,一党主导与多党联合交替执政宣告结束。

从1996年至2019年的二十几年里,印度政党制度的主要特征是“多党联合”。这个时期,印度人民党和国大党逐渐成为两个主要政党,但是两者都没有足够的力量单独执政,而是与其他政党结成联盟,最终形成多党联合执政的政治格局。这个时期可以分为两个阶段。

从1996年到1999年,多党联合执政极不稳定,走马灯似地频繁轮换。1996年第十一届人民院大选出现“悬浮议会”,印度人民党以议会第一大党身份组成以瓦杰帕伊为总理的政府,但13天后因不会得到议会信任投票而辞职。随后,由联合阵线组成以高达为总理的政府,高达政府执政不到一年便因国大党撤销支持而垮台。1997年,联合阵线推举古杰拉尔为总理组成新政府,但再次因国大党撤销支持而辞职。1998年第十二届人民院大选结果继续是“悬浮议会”,由议会第一大党印度人民党组成以瓦杰帕伊为总理的联合政府,但因全印安纳德拉维达进步联盟撤销支持而垮台。1999年第十三届人民院大选后,议会第一大党印度人民党再次组成以瓦杰帕伊为总理的全国民主联盟政府。

这一阶段,印度政党制度体现出以下几个特征。

其一,第三力量沉浮。随着国大党的分化衰退和印度人民党的逐步上升,第三力量也乘机崛起,以期填补联邦中央出现的政党政治真空。1988-1990年的全国阵线是第三力量崛起的第一次尝试,被称为第三阵线。全国阵线政府1990年垮台后,第三阵线也随之瓦解,1991年阵线各党派各自竞选。1996年,第三阵线东山再起,原全国阵线与左翼阵线联合13个党派组成联合阵线,形成第三力量,与国大党和印度人民党形成三足鼎立之势。由于第一大党印度人民党和第二大党国大党都凑集不到组成政府的必要多数,联合阵线在国大党的外部支持下建立联合阵线政府。然而,两届联合阵线政府都在国大党撤销支持的情况下垮台,联合阵线随之瓦解,在1999年的大选中各自竞选。第三力量经过几番尝试之后,在两大党的夹缝中终于败下阵来,最终走向要么支持印度人民党要么支持国大党。

其二,地区化多党制的兴起。1996年人民院大选结果标志着印度政体中新的地区化多党制的兴起,其主要特点有二。第一,随着国大党体制的崩溃,中央联邦由国大党一党霸权向由国大党、印度人民党、第三阵线构成的多党竞争转变。全国性政党都局限于特定地区,竞争中央权力。印度人民党和第三阵线各党在很长一段时间里都建立了明确的地区基础,国大党也逐渐局限于一些邦以保持其社会基础。第二,出现了与中央联邦政党体制既区别又联系的独特的邦政党体制,这里有两种类型。一种类型是由一个地区性政党主导,另一种类型是全国性政党和邦级政党相互竞争权力。全国性政党和邦级政党之间在形成联盟的过程中发展出一种新的关系。这个阶段,兴起了一些重要的地方种姓政党,国大党处于颓势,分化严重,如1997年L.P.亚达夫建立比哈尔邦主要地方种姓性政党全国人民党,1997年六个邦的国大党发生分裂,另立新党, 1999年S.帕瓦尔因反对索妮亚·甘地主席作为国大党总理候选人被开除出国大党,遂建立民族主义国大党,1999年S.亚达夫退出人民党建立人民党(联合派)。

从1999年至2019,多党联合执政趋于稳定,印度政党制度渐趋成熟。1999年第十三届人民院大选后,建立了以印度人民党瓦杰帕伊为总理的全国民主联盟联合政府。2004年第十四届人民院大选后,建立了以国大党曼莫汉·辛格为总理的团结进步联盟联合政府。2009年第十五届人民院大选后,再次建立了以国大党曼莫汉·辛格为总理的团结进步联盟联合政府。2014年第十六届人民院大选后,建立了以印度人民党纳伦德拉·莫迪为首的全国民主联盟联合政府。2017年12月16日,印度国大党副主席拉胡尔·甘地就任新一届国大党主席,甘地家族第四代执掌国大党,剑指2019年第十七届人民院大选挑战莫迪。印度人民党也为2019年大选积极准备,志在必得。

这一阶段,印度政党制度体现出以下几个特征。

其一,两极多党联盟体制形成。从1977年开始,各种形式的非国大党政府与国大党政府在中央联邦交替执政,逐渐形成国大党为一极和非国大党为另一极的两极多党联盟体制。两极多党联盟体制的形成经历了四个阶段:第一个阶段是多党联合统一而成的人民党与国大党两极交替执政(1977-1989年);第二个阶段是多党联合而成的全国阵线与国大党两极交替执政(1989-1996年);第三个阶段是印度人民党与多党联合而成的联合阵线两极交替执政(1996-1999年);第四个阶段是印度人民党为首的全国民主联盟与国大党为首的全国团结进步联盟两极交替执政(1999-2019年)。

其二,多党竞选联盟兴起。1999年印度人民党领导的全国民主联盟,是第一个获得明确多数的选举前的联盟。印度人民党吸取1996年组阁失败的教训,在1999年大选前便组建多党参加的全国民主联盟,制定《最低共同纲领》,建立全国民主联盟协调委员会,不再发表印度人民党一家竞选纲领,而是以全国民主联盟名义发表联合竞选纲领,提出“一个领导人、一个联盟、一个共同纲领”的口号,结果获胜上台执政。1999年全国民主联盟竞选标志着“竞选联盟”时代的到来和1989年以来“悬浮议会”的终结。2004年国大党如法炮制,建立了团结进步联盟进行竞选,出人意料地获胜上台,并于2009年连任。2014年全国民主联盟击败团结进步联盟上台组阁。2019年全国民主联盟和团结进步联盟将在选举中针锋相对,各出奇招。

其三,多党执政联盟渐趋扩大和稳定。为了增加执政联盟的稳定,不致因个别小党的退出而垮台,多党联盟渐趋扩大。1977年的人民党联盟政府由6个政党组成,1989年的全国阵线政府由4个党派合并而成的新人民党与3个地方政党组成,1996-1998年的联合阵线政府由13个政党组成,1996年的印度人民党联合政府由13个政党组成,1998年印度人民党领导的联合政府由18个政党组成,1999年印度人民党领导的全国民主联盟政府由24个政党组成,2004年国大党第一次联合盟党共同执政,建立了由20个政党组成的全国团结进步联盟政府。2009年国大党独得191席,但无论是国大党或团结进步联盟总席位仍未能超过成立新政府必要的272席过半数席位,因此团结进步联盟与其他小党谈判组成执政联盟或称联合政府。2014年印度人民党领导的全国民主联盟在543个议席中夺得334席,获得压倒多数组成政府。印度人民党领导的全国民主联盟政府和国大党领导的团结进步联盟政府都比较稳定,标志着印度多党联盟执政走向成熟。

其四,第三力量不容忽视。作为中左政党混合体的第三力量虽然基本解体,但是仍然跃跃欲试,不容忽视。2000年,维·普·辛格、谢尔卡、高达、古杰拉尔等前总理碰头,呼吁重振第三阵线。2003年,民族主义国大党又发起组建非国大党和非印度人民党的第三力量新阵线,但响应者不多。2009年,由印度共产党等政党组成的第三阵线联盟获得90席,由其他社会主义政党包括社会党、全国人民党和人民力量党组成的第四联盟,获得31席,成为其他大党争取合组联盟政府的目标。2014年,新成立的印度平民党和11党联盟异军突起,形成第三势力,成为左右执政联盟的重要因素。第三力量虽然是一种松散、短期和脆弱的政党联合体,但是它在国大党和印度人民党两大政党不能组建政府时,可以经总统邀请组织联合执政联盟。另外,在两大政党组建政府时,又是两大政党争取的对象,因而是一支不可忽视的政治力量。

总之,自从印度独立以来,印度的政党制度发生了巨大的变化,经历了“一党主导”到“一党主导与多党联合交替”再到“多党联合”的发展历程。多党联合已成为印度政党制度的主要现象和发展趋势,分别以国大党和印度人民党为领导的两极多党联盟交替执政成为联邦中央政党结构的主要走向。原因在于:

第一,随着印度社会经济政治文化发展,印度政治日益趋于多元化和地区化,必然导致政党林立,群雄并起,选票分散。

第二,国大党一方面日益走向衰落,势力今非昔比,再也无力单独执政,另一方面长期执政的传统和政绩,以及遍布全国的组织网保证了它在全国仍拥有相当大的群众基础。

第三,印度人民党一方面飞快崛起,拥有相当的群众基础,成为与国大党抗衡的唯一全国性大党,另一方面它的社会基础又不足以使它能够单独执政。

第四,印度地方政党势力强固,两个共产党也有固定的群众基础,往往成为第三势力的主要源泉。

这样,从1996年选举以来,国大党和印度人民党这两个最大的政党大致保持均势,都在1/3左右席位的轴线上上下波动,谁也不能把对方的选票夺过来,也不能把分散在其他政党的选票和席位夺过来,只能联合其他政党或在其他政党外部支持下执政。上述政党势力对比在正常情况下不会很快改变,印度多党联合的政治趋势将在较长一段时期内继续持续,除非发生个别例外。

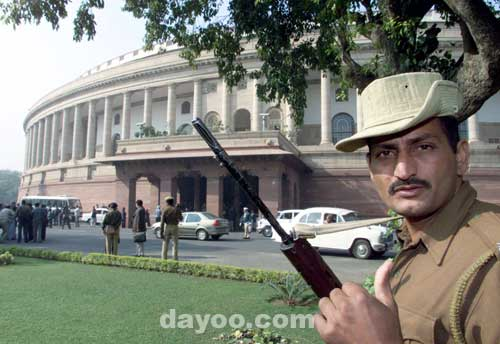

图2-3 印度议会大厦

印度的议会民主体制在很大程度上表现为选票政治。选举的竞争性使各种社会集团都在为获得政治权力去争取选民,即使是那些原来在政治上消极或被排除于政治活动之外的社会集团也被动员起来卷入了国家政治,从而使印度成为高度政治化的国家。

同时,印度是一个由众多种族、语言、宗教、种姓构成的多元社会,长期以来,政治宗教化、种姓化和地方化已成为印度政治发展的显著特点。在当今印度政治舞台上,代表不同宗教、种姓和地方的政治势力正在崛起,使印度的政治力量不可避免地走向多元化的发展趋势。

具有浓厚民族主义和印度教教派色彩的印度人民党的迅速崛起、低等种姓政治力量的日益觉醒、地区政党势力的上升,是这一多元化发展趋势的重要表征,也是造成政党纷争、政局动荡的根源之一。

但是,社会政治动荡并不意味着国家将要走向分裂,也不意味着会发生大规模的社会政治暴乱或暴力革命。印度政坛自20世纪80年代末以来出现的政治不稳定局面并没有影响到整个国家机器的正常运转,也没有影响到国家重大政策的连续性,更没有出现中央政权垮台的局面。其原因在于:

首先,具有强大弹性和调和能力的民主体制具有保持政治基本稳定的能力。议会民主制把各种政治力量纳入了合法的政治斗争轨道,从而避免了大规模暴力革命的发生。在迄今已经举行的15次大选中,每一次选举都保证了国家政权的平稳更迭和政府的合法性,这在一定程度上表现了民主政体对社会矛盾的缓解和调节能力。

其次,印度在国家的政治活动中较好地保持了文官治国和军不干政的传统。印度建立了一支全国性的、由中央直接指挥的军队和一支全国统一管理的、在中央和地方上起到联结作用的文官队伍。印度历来有文官统治、军不干政的传统,军人和文官都不参与政党活动,这种做法在很大程度上保持了军队和文官对国家的效忠,对政治稳定和国家统一起到了积极的作用。

再次,印度社会结构虽然复杂多样,但是其中又有着基本的一致性。这种一致性的载体就是印度独特的、自成体系的文化。尽管各种宗教、种族有着不同的信仰、风俗习惯和社会结构,但印度文化的长期熏陶使印度社会的主流在世界观、价值观、道德观等精神特质方面和生活习惯方面有着很大的相似性和基本的一致性,这就是所谓的“印度性”。

一个身在异国他乡的印度人,无论他信仰何种宗教,来自何地,讲何种方言,他总是认为自己是印度人,同样也被别人看作印度人。正是这种民族特征的基本一致性对印度的统一起到了黏合剂的作用,印度社会内部可能是一盘散沙,缺乏政治凝聚力,但对外却经常表现出强烈的民族主义。

从半个多世纪的政治实践来看,尽管印度国内的政治力量对比和政治格局发生了重大的演变,民主政治经历了各种严峻的考验和挑战,但是西方式的议会民主政治已在印度的政治生活中扎下了根基,形成了比较稳固的政治体制,得到了社会各个阶层,特别是新兴中产阶级的广泛认同。

普选制下的社会动员迅速激发了广大民众的民主意识和政治意识,拓宽了政治参与面,并使印度成为一个高度政治化的国家。在大选中,印度民众始终保持了较高的政治热情,选举的结果基本反映了民意。民众普遍参与国家的政治生活,不仅逐渐扩大了社会各个层面民主体制的建立,使各级选举制度化,而且打破了印度传统社会中特有的封闭性和落后性,促进了社会的变革和开放。

虽然印度在独立后的半个多世纪中,其政治力毫无疑问要强于历史上的任何时期,但与世界上几个大国相比,它显然又属于政治力较弱的国家。印度人口众多、社会结构复杂、社会矛盾特别突出,这种基本国情在很大程度上决定了印度政治现代化必然是一个困难重重甚至危机丛生的过程。印度社会多元性、分裂性和传统性,决定了正处于由传统社会向现代社会转变时期的印度,其现代政治与传统社会结构之间的矛盾冲突必然空前尖锐,这一转变过程必然是一个充满了社会政治动荡的过程。

不详

不详