任何一个群体文化的形成明显受着多种因素的影响,其中地域环境、生产方式是较为重要的因素。

1.地域环境

孟德斯鸠在其《论法的精神》中阐述到气候因素对于南欧民族和北欧民族的不同影响:地处低纬度地区的南欧,气温常年较高,生活在当地的居民的神经感官系统长期处于一种兴奋的状态,好动、热情、浪漫成为当地居民普遍的性格特征;而地处高纬度地带的北欧居民,气温常年较低,生活在当地的居民神经感官系统长期处于一种抑制状态,拘谨、理性、保守成为当地居民普遍的性格特征。

这种影响至今仍然深深地存在着,以至于影响到两个地区的经济、生活方式。南欧地区时装、奢侈品、葡萄酒、电影等以感官刺激为中心的行业最为发达,出现了如路易威登、香奈儿、拉菲等影响全球的知名品牌,以及戛纳电影节、威尼斯电影节等具有全球影响力的电影节;北欧以数学计算、理论研究等理性思维为中心的行业最为发达,出现了像爱立信、诺基亚、沃尔沃等影响全球的知名企业,以及诺贝尔奖等影响全球的科学奖项。对比南北欧的生活方式,不难发现,保守、理性是北欧的核心特点,开放、热情则是南欧的关键特质,气候的影响由此可见一斑。

图3-2 南欧与北欧品牌

再放眼中国, 960万平方公里的面积,从南国到北疆,由东海至西域,地理气候差异巨大,也给生活在其中的各民族的生产生活方式带来了巨大的差异。

甘肃临夏县,20世纪上半叶闻名西北的西北王马步芳的老家,气候干旱少雨,地形崎岖不平,地表植被稀少。当地居民多以商业、手工业为主,民风强悍,历朝历代的民众反抗从无间断;民心精明,各个都是天生的做生意的好手。而与之相邻的甘南藏族自治州,气候湿润,水草丰美。生活在其中的藏民民风淳厚,崇拜自然,与世无争,性格单纯,与相邻的回族人民形成了鲜明的对比。“一方水土养一方人”,不同的地理环境,使人们形成了不同的生活方式和性格特点。

2.生产方式

在文化形成的过程中,生产方式也扮演着十分重要的角色。

任何文化的形成都与该群体如何获得生存所需的物质生产方式相关,因为所有群体首先需考虑自己的生存问题,而生存必不可少的物质必须有可靠的来源,如何高效、持续、可靠地获得生存所需的物质对于一个群体而言至关重要,或者说一个群体能够长期生存下来,必须高效地、可靠地解决这一问题。

农耕民族是通过种植庄稼和养殖家畜的方式来解决的,游牧民族是通过狩猎和放牧的方式来解决的,而既无牧场、也无耕地的民族往往通过商业贸易或其他方式来解决等。一个民族解决其所需物质来源的方式就是其生产方式,这种生产方式时时刻刻伴随着该民族的成长,无疑会对他们的观念、行为形成重要的影响。

农耕民族扎根土地,以土地为生,农业生产有其自然的节令规律,而且农作物的生长周期比较长,需要长期的投入才有收获。长期从事农耕的民族自然而然会养成勤劳的习惯和耐心的性格,会在农耕活动中认识到“利无幸至,力不虚掷”的真理,认识到“种瓜得瓜,种豆得豆,多劳多得”的规律,形成一种“天道酬勤”的观念。中华民族中的汉族是典型的农耕民族,“耕读传家”“一份耕耘,一份收获”是所有汉族人心中根深蒂固的信仰,“勤俭持家”是整个民族反复颂扬的美德。

图3-3 住宅匾额的“耕读传家”

农耕文明的这种成功方式在游牧民族就不然,一次狩猎的成功往往在于时机的把握、团队的合作以及关键时刻的爆发力。如果时机把握不好,就可能功亏一篑;如果没有协作精神,就无法形成合围;如果没有爆发力,就只能眼睁睁看着让机会溜走。

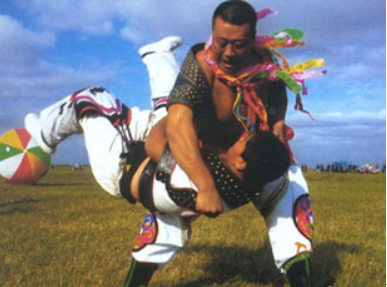

游牧民族居无定所,逐水草而居,需要健壮的体魄和敏捷的身手。在猎物稀缺时,还需要具备强烈的竞争意识,甚至是侵略意识,否则,族群就难以获得足够的食物。长期在这种生产方式中浸淫的人们会形成一种尚武精神、一种集体意识、一种对于自然界的崇拜。以蒙古族为例,蒙古族每年一度的那达慕大会,摔跤、马术、射箭作为主要项目均是蒙古族尚武精神的表现。纵观蒙古历史,历代可汗都是武艺超群,尤以成吉思汗为代表。

图3-4 那达慕大会的赛马(左)及摔跤项目(右)

同样是中华民族,无地可耕的义乌人不得不摇着拨浪鼓,以鸡毛换糖的方式选择商业化生存,从而形成了义乌独特的“拨浪鼓文化”

义乌,地处金衢盆地东缘,以丘陵为主,东、南、北三面环山。由于本身农业条件较差,导致人多地少缺粮米,依靠农业养家糊口成为一种奢望。正所谓“穷则思变”,为了解决温饱大问题,义乌人开始了“鸡毛换糖”做生意的副业。而“拨浪鼓文化”正是指生活在义乌的人们在长期的“敲糖换鸡毛”、货郎担式小商品生产实践中形成的具有特定内涵的区域性民间商业文化——“勤、聚、让”,发端于廿三里且为义乌人所特有。

鸡毛换糖,这本是一般人不愿意赚的小钱,货郎以勤为本,不畏艰辛。越是逢年过节,越是人们休息的时候,他们越是远走他乡。不管到天南地北、不管赚钱多少,不敢随意乱花,而是把赚来的钱寄回家,从不敢忘记“节约”为本的光荣传统。正是这个“聚”字让义乌商人、浙江商人尽早地完成了原始积累。他们以谦让为经营理念,懂得和气生财,懂得让利和薄利多销。

“拨浪鼓文化”与“鸡毛换糖”的生产方式密切相关,既源于这种生活方式,也是这种方式成功的经验,后来变成了全体义乌人共同的文化。

王祥伍

王祥伍