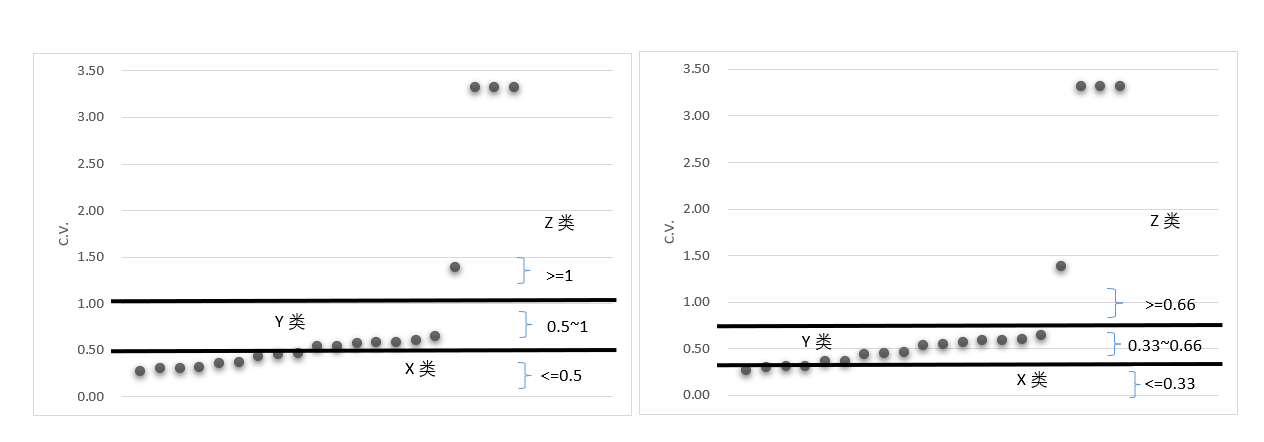

XYZ分类方法并不复杂,根据平均值和标准差计算出变异系数,再根据变异系数划分XYZ三个不同的区间。一般是以0.5和1为界限,以此划分三等份,即0.5以下是X类,0.5到1是Y类,1以上是Z类。不过这个界限标准只是一个普遍选择,并非必然,因此也有一种界定方法,就是把1平分三等份来确立XYZ,即0.33以下是X类,0.33到0.66为Y类,0.66以上为Z类。

实际上,无论怎么界定划分都是可以的,这个没有一个特定的限制标准,不过Z类的界限最好在1以上,因为当变异系数是1,意味着平均值和标准差是相等的,而当标准差大于平均值的时候,就是变异系数大于1的时候,那么可以认为它的波动是激烈的,因此适合被划分为Z类。

图2-11 不同标准下的XYZ分类

XYZ分类的目的是在于认识不同波动特征的货物特性。因此不管怎么划分,都是为了区别出不同特征以作对应的安排。

金庸名著《笑傲江湖》里描述了风清扬教导令狐冲剑法时,提出了一个观点:行云流水,任意所至。在传授独孤九剑之前,风清扬可以说是并没有教令狐冲太多东西,只是提出了剑术之道。但这区区八个字,让令狐冲一下子进入了另外一个境界。

这八字的剑术之道,同样也是适用在XYZ分类上。并非一定要把三个类别的区分点定在0.5和1上。当全部货物变异系数都是在1之下,这个时候就要活用,不必拘泥,尝试把区分点设在0.4和0.8上。通过不断调整,对货物做出适当的特征区分。

一个好的方法就是计算所有SKU的变异系数后,根据系数排序,然后观察各个SKU变异的特征,再选择适合的划分线来指定分类标准。必须在排序后,可以参照ABC分类的二八法则。甚至可以通过散点图观测各变异系数分布的位置,从而划分出适合的区间

分类的系数不是重点,分出特征才是重点。

XYZ分类是根据一定时期的数据表现来划分区域的,但是这个一定时期是一个怎么选择和计算的标准呢?应该是按日,按周,还是按月,甚至按年?

首先这个计算并没有约束,不管是选择日,周,月,季,哪怕是年,都可以,最重要的是匹配好自身运营的模式。同时这个计算的标准必须要求统一,总不能这一堆SKU选择的以周来计算,另外一堆SKU则选择以月来计算。

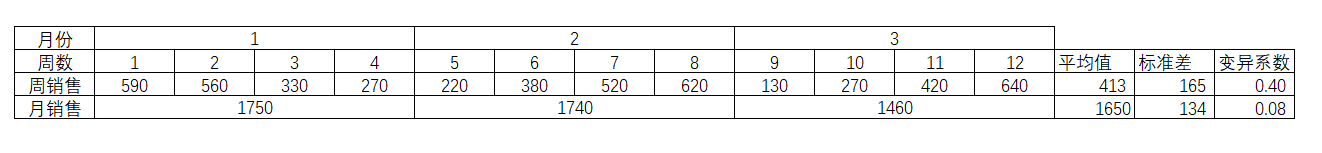

然而不同的时间颗粒度选择,带来的效果却由此不同的。如某材料按照周数和月份分别试算变异系数如下。

表2-8 不同时间颗粒度下的计算结果

按周来计算的话,这个材料的销售波动具备一定的起伏特性,可以认为是Y类,但是如果按月来计算的话,这个材料就是相当平稳,是典型的X类货物。

尽管每周的销售有所起伏,但是在同一个月里各周的起伏导致削峰填谷,造成月份的数据表现平稳。

至于如何选择适合的时间颗粒度,那么就要根据自身行业特征,补货策略和销售策略等结合,假如说每月定期补充货物,库存是用以支持销售,至少是以月度为单位的,那么不妨选择以月计算的XYZ分类。因为不管这个月内,月头销售需求剧烈,还是月末才出现剧烈起伏,只要前一个月备货相应的库存能够应对便可以。

如图2-14例中,一月的销售是1750,其中第1和第2周需求强大,均超过500,而3和4周则销售下滑,不过要是以月为备货单位,那么只要备货足够1750就可以了。

反之,则可以选择诸如以周为单位等作为计算依据。例如在时尚快消产品中,以周数为计算基础,一般时尚产品销售以季度来计划,春夏和秋冬两季甚至春夏秋冬四季来安排计划,这个时候引入周数的值来作为XYZ分类会比较适合。

同样作为分类依据,时间长度选择也是没有必然的标准。以月为计算标准的时候,选择过去的12个月,还是24个月,抑或是以周为单位,选择过去52周,抑或是过去13周呢?

这个是和时间颗粒度一样的,根据自身行业特征,补货策略和销售策略等结合。

比如某些快消行业,是以春夏和秋冬两季作为销售周期,那么可以考虑选择过去13周,即一个季度作为计算依据来判断特征,又或者以近期30日或14日的销售作为依据,因为不同的特性,销售灵敏度是不尽相同的,因此是否足够反应销售货物特征的时间长度是选择的首要考虑点。

又比如一些相对需求稳定的行业,如汽车产业,则可以选择过去的12个月等作为计算依据。

并且XYZ分类是依据过去历史数据特征的划分,但是受到季节性影响的货物,某些近期的数据不足以反映,假如现在是非应节时期,那么销售可能是平淡,当突然转入对应季节特征的销售期时,货物因此可能会迎来大幅变化,分类的特征在未来不一定适应。除了相对近期的数据来判断划分,还可以根据不同时间长度来对比检视,比如过去1年的该货物波动和近期30天的波动。

不详

不详