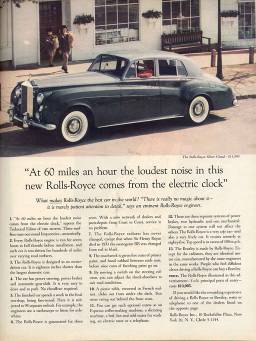

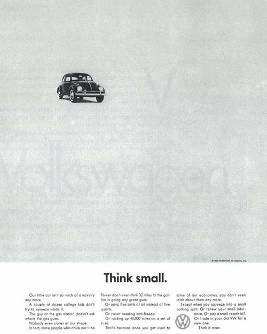

早在麦迪逊大道声名鹊起的时候,文案(也就是内容)一直主宰着广告行业,无论是奥格威、李奥贝纳,还是伯恩巴克这些广告大师,都是文案出身,都以创作以文案为主导的杰出广告作品而流芳百世。至今我们仍记得“在时速60英里的时候,这辆新劳斯莱斯车里最大噪音来自车上的电子钟”“想想还是小得好”的脍炙人口的经典文案。

曾几何时,广告进入了“读图”时代,文案不再被广告人和客户奉为圭皋,而代之以眼花缭乱的形式、美艳的图片、强视觉冲击力的画面——他们完全占据了广告和传播的殿堂。

过分强调对形式的关注和对感官的刺激,成为我们这个时代广告传播的主导。特别是在消费品营销领域,对形式的应用更是走到极致。

可是当浸淫工业品品牌营销领域多年后,笔者才发觉,于消费品营销领域横扫一切的“形式”在工业品营销领域却受到越来越大的挑战。

工业品营销对“内容”更为依赖。工业品因具有复杂的产品、复杂的购买决策程序而使购买群体的行为显得更为“理智”。单纯的运用画面营造的视觉冲击等形式,并不能彻底消除他们的疑虑,攻破他们的心理防线。他们还是要通过对“内容”的解读来了解产品、技术、解决方案等与自身问题的匹配度,也就是说需要了解诸如优势、性能、参数、效率、工艺、能耗、可靠性、领先性、服务、维保、合作等一系列与“内容”有关的信息。这一点与消费品营销确实存在很大不同。

我们发现,无论品牌策划公司还是国内工业品企业的市场部,对“内容”重要性的认识、关注和挖掘都远远不够。毫不夸张地说,大多数工业品企业在对待“内容”上都会走两个极端:一个是纯技术内容的泛滥,即技术资料不考虑目标受众的接受情况,没有一个提炼和转化为传播语言的过程就直接被滥用;另一个是打着“创意”和“传播”的幌子,不去钻研技术带给客户的利益点就简单地略去,使得传播信息缺少技术的支撑,缺乏说服力。这两个极端,都不可取。

比较理想的情况是,向跨国知名工业品企业学习,市场部人员的构成要多元化,既要有营销背景的人才,也要有技术背景的人才,并不断加强其对技术、产品、品牌营销知识的学习,要求他们必做的一项功课是要把技术语言转变成客户的利益点,或者在这一点上能够向品牌策划公司做清晰的陈述。

目前工业品企业对品牌营销的期望都过于强调“形式”,也就是视觉的表现,而忽视“内容”的挖掘和策划,反映在营销工具上就特别突出。对品牌策划公司也只要求在既定内容上的设计表现能力,而对策划和文案能力则不加强调,结果作品从形式上看,越来越多样和复杂,也不乏对客户的吸引力,但当客户深入其中时,却发现要么内容空洞,喊口号,讲大道理,令人厌烦;要么晦涩难懂,令人费解。很少有将形式和内容,将技术和客户利益点拿捏得很好的作品出现,而这正是工业品品牌策划公司要接受的挑战和要努力的方向。

张东利

张东利