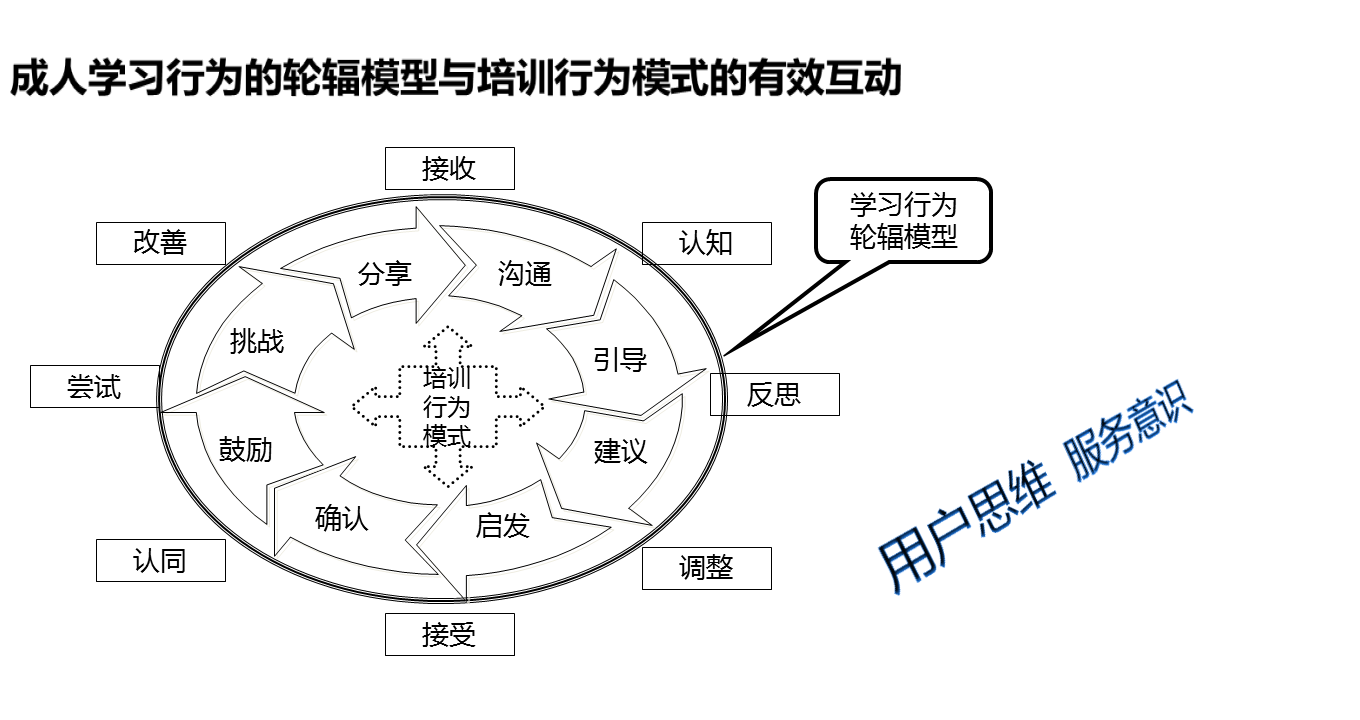

既然行为导向是职业培训的目标指向,作为培训师就有必要进一步观察、研究,成人学员在培训课堂现场,到底会表现出哪些具体的行为轮转过程,经作者十几年的培训实践观察和研究发现,成人学员会因为培训师在培训现场所采用的各种方法和手段,引发其不同的行为表现,并且这些行为呈现出“轮辐轮转”的规律。所以,现将学员学习行为的这一轮转过程称之为成人学习行为的“轮辐模型”,如图6-2所示。

图6-2成人学习行为的轮辐模型与培训行为模式的有效互动

简单来说,成人学员的学习行为一般会经过这样轮转过程:“接收-认知-反思-调整-接受-认同-尝试-改善”。

为什么呢?

首先,我们知道,任何一位职业者之所以愿意去学习,毫无疑问,其最终目的是想通过行为的“改善”实现绩效的提升。为此,培训的最终指向也必然是如何达成学员进入“改善”的行为节点。由此倒推,就会发现一个特别有意思的情形,那就是要想达成“改善”必须是已经开始“尝试”,而“尝试”的前提一定是其已经产生了某些“认同”,能够“认同”的必要条件有哪些,当然需要学员从内心“接受”那些可以指导其行为改善的观念或方法。继续追溯下去,我们可以推测,成人学员能够“接受”某些建议的前提条件是,成人学员经过自己的“调整”,已经确信这些建议可能对其本人产生正向的效果。

那么,关键的问题是,如何能够让学员逐步进入上述行为的轮转?很显然,一个必要的环节就是,培训师在课堂现场所分享的东西(包括观点、理念、思路、方法等)触发了成人学员的自主思考,这一环节的行为称之为“反思”。可是“反思”什么,如何“反思”,又必定是基于培训师提供的某些信息(指课程内容)和学员本人产生了某些共鸣,引发了其进一步“认知”的兴趣。而所有这些行为状态的轮转,都必然受到培训师如何将更加有吸引力的信息(课程内容)有效呈现的影响,也就追溯到了第一个环节“接收”的行为状态。

通过追溯成人学员的上述学习行为的轮转过程,作为培训师需要进一步研究如何借助一定的方法和手段,引导成人学员产生这些行为轮转。

在培训实践中,我们会发现,只要学员进入课堂现场,基本上就呈现出第一环节的行为,即“接收”。很多培训师被学员的这种行为表现所迷惑,以为学员已经在“听”。

从表面上看似乎如此,可是一旦深究,你就会发现,学员也只是在“听”而已。

就犹如开车的人一般都会在车上播放音乐或听广播,他也知道他在“听”,但是,如果我们追问下去,问他到底听到了什么?听到的这些东西对他而言有什么样的感受或体会,得到的回答都是,“我只是在听,具体是什么,我不太注意”。如果以此比照课堂现场,学员所谓的“听”是不是也有可能是这种情形,果真如此,这样的培训课堂要想真正达成某些效果,恐怕也只能是培训师的一厢情愿了。

所以,在培训实践中,作为培训师有责任也有必要想方设法扭转这种状况。也就是要将学员的“接收”状态,进一步引导到“认知”状态,从而有效地推动学员后面的学习行为轮转。

要如何达成,还是回到“开车”的这个场景中,我们会发现,假定开车的人对车上的音乐或广播中的信息会产生兴趣,一定是某些东西与他产生了共鸣,换句话说,要么是他本来就有所关注的人或事,要么是某些信息关系到他的切身利益,要么是因为在声音节奏上发生了某种变化引起被动注意。

由此给到我们启示,在培训课堂现场,培训师需要更多地借助一些学员关注或可能感兴趣的话题或信息,并借此牵引学员的注意力,或借助一定的形式或手段,引发学员的关注,启动学员学习行为的有效轮转。

如何推动成人学习行为的有效轮转,必然需要培训师通过公开的分享、有效的沟通,并且基于学员需求和具体表现进行引导,然后通过向学员提供合适的参考建议,从而启发学员深入思考,并且主动探寻一些切合其工作、生活实际的思路与方法,并经由确认的环节,不断鼓励学员去尝试新的挑战,从而最终达成行为改善的效果。

所以说,作为培训师,认真研究学员的行为状态就是其职责所在,只有对学员有充分的了解,才有可能向学员提供满意的服务。

廖信琳

廖信琳