人才是战略落地的依靠,要使战略能够被有效执行,必须依赖于人才尤其是关键人才。此外,在“组织”和“人才”部分,还需要重点考虑“双元性”问题:一个企业要想基业长青,需要不同的业务交替接力,用麦肯锡“三层面模型”就是成熟业务、成长业务和种子业务,这些业务由于所处产业生命周期不同,对组织和人才的要求也是不同的,因此不能用相同的组织管理模式、人才管理模式来进行管理。

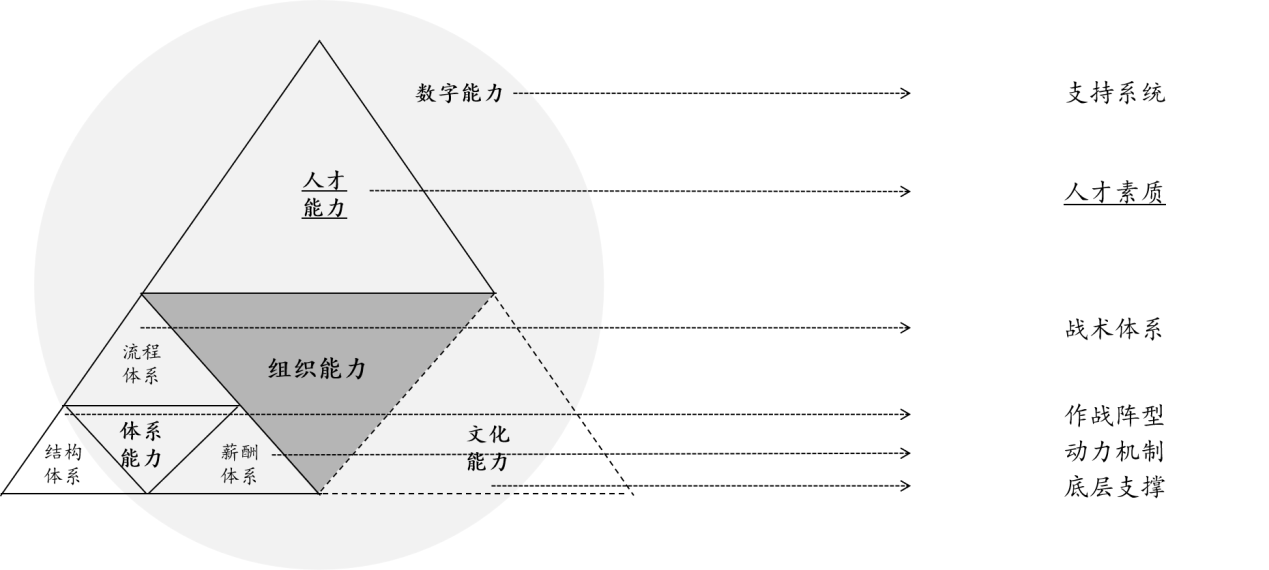

从“人才”开始,我们正式进入了组织能力的构建过程。组织能力由四部分组成——人才能力、体系能力、文化能力和数字能力,这些共同为企业构成了组织能力。首先来看BLM框架的第二个构件——人才,如图2-67所示:

图2-67 组织能力构成:人才

美国康奈尔大学教授、全球人力资源领域的顶尖学者斯奈尔提出的“战略-核心能力-核心人力资本”模型认为,人才是形成企业核心能力和竞争优势的根本源泉之一。因此,首先选择正确的人,然后要让人更合理工作、更高效工作、更有动力工作、更快乐工作——这实际上是BLM框架“组织设计”相应模型的内在要求。

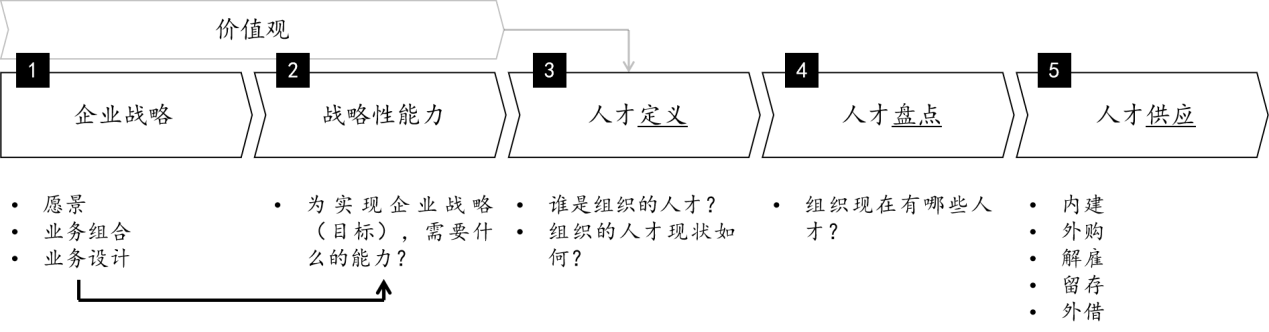

人才定义、人才盘点、人才供应是“人才”这一模块要完成的三件重要事项(如图2-68所示),下面分别探讨。

图2-68 人才定义、人才盘点、人才供应

(1)人才定义

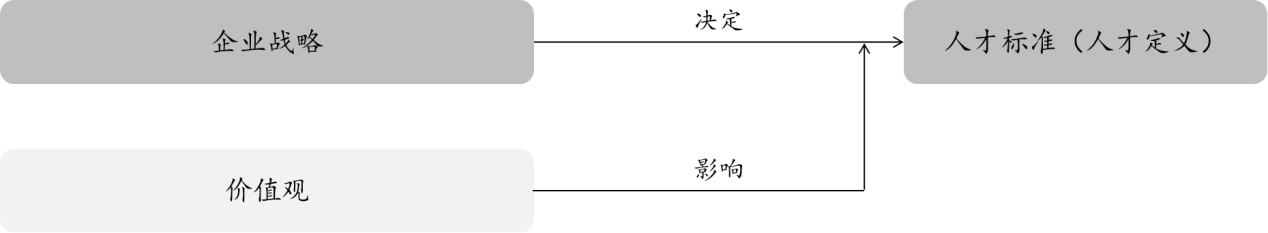

人才定义指的是在战略的牵引下,哪些是企业需要寻找的人才,那么如何选择正确的人?企业战略与价值观共同确定了人才标准,对人才作出了定义,如图2-69所示:

图2-69 人才定义的逻辑

首先是战略。战略决定业务,业务落实到人才(这里的人才用“关键性岗位”来表示,下同),人才标准制定的根本依据是战略,即战略决定人才标准,可以通过表2-12来表示——

表2-12 战略决定人才

战略性岗位是企业实现战略目标的关键,它不但对公司的战略实现具有直接影响,而且其绩效具有很大的波动性。绩效波动是指特定工作的高低绩效水平之间有很大的差异(例如销售人员在绩效上存在巨大差异)。前微软首席技术总监纳森·迈尔沃德曾经说过:“顶级的软件开发人员比一般的软件开发人员生产效率不是高出10倍或100倍,而是高出1000倍甚至是10000倍。”符合上述两个标准的才是一家企业的战略性岗位。

企业战略中的战略意图、创新焦点、价值主张、活动范围、战略控制点等都能对战略性能力提出要求,进而对人才标准提出要求。以价值主张为例(如表2-13所示),在战略规划中每一类价值主张的实现,都需要一系列战略能力的支撑。战略调整可以以周计算,能力发育往往要以年计(文化变革时间跨度更长),两者因为时差往往造成错配。

表2-13 价值主张与人才选择

其次是价值观,现代企业追求企业和员工价值观的一致性。对于创新创造极为重要。如果员工和企业的价值观不一致,即企业对什么是有价值的独特主张没有得到员工认同,员工自己有一套价值观体系,那么企业的运作需要管理手段的介入,管理者必须依赖职位权力才能推动员工做事,企业就会出现管理成本高、组织效率低的结果。相反,当企业的价值观得到了员工的充分认可,员工就会自觉地按照组织希望他们表现的方式做事,不需要管理手段的介入,企业就会呈现管理成本低、组织效率高的特征。好未来创始人张邦鑫曾经说过:如果价值观做得好,就会让你如虎添翼:从茫茫人海中选出最优秀、最匹配的人形成合力,排异那些跟你气场不合、不匹配的人,价值观就是这样一个存在。

(2)人才盘点

人才盘点不是库存盘点式的为过去而盘点,而是为未来而盘点——基于战略性岗位,分析组织人才充裕程度如何?未来是否存在严重缺口?人才盘点的目的与意义在于:第一,定义清晰人才标准。通过人才盘点,摸清“家底”,认清认准人才,为公司人才的“招培借留”与文化、绩效、薪酬建设工作奠定基础;第二,搭建人才管理平台。通过人才盘点,逐步建立系统性人才管理机制和平台,促进公司人才管理工作的规范化、例行化、标准化;第三,制定人力资源规划。通过人才盘点,分析特定岗位人才结构、质量、数量与业务发展、组织发展的匹配性,制定和落实人才战略,打造人才供应链体系,为建立人才驱动型组织奠定基础(尤其战略性岗位)。

(3)人才供应

人才供应的方式,主要包括培养、招聘、解雇、保留、借用等五种(简称“5B”)。培养(Build)是指内部培养人才;招聘(Buy)是指外部招聘人才;解雇(Bounce)是指淘汰不合格;保留(Bind)是指保留关键人才;借用(Borrow):借用外部人才。

西方组织理论倾向于认为组织的基本组成要素是“人的协作活动”,这一对组织本质的看法暗含了组织由“人”和“事”两个部分组成。东西方对“事”和“人”的管理和组织侧重点有所不同,相比之下西方管理更加看重“事”的因素,而东方管理讲究以“以人为本,以德为先,人为为人”,更加看重“人”的因素。西方具有比较悠久的商业文明,企业现代化管理水平较高,但是组织能力的建构不仅需要西方成熟的管理理论、方法和工具,还需要结合东方管理智慧,让二者形成悖论性整合。这种悖论性整合不是东方与西方的简单结合,而是在两种文化观念的启迪下实现平衡和超越,相互补充和促进,达到一种融洽的状态。

不详

不详