关于学员(即员工个体)对培训的需求,目前比较常见说法是,主要来源于员工个人的职业规划和员工所在岗位对知识、技能、经验以及心态的要求等。

从表面上看,这样的说法有一定的道理,因为这些需求来源至少能够激发学员的学习动机(见《TTT培训师职业进阶指南(上)——深度改善现场培训效果》第六章第四节)。无论这种动机是主动还是趋于被动,作为课程设计与开发的重要参考依据都是有价值的。但是,如果我们只是仅仅停留在对学员学习动机的研判上,而忽视学员在学习过程可能产生的其他需求,恐怕仍然难以设计出一个能够有效激发学员学习兴趣的培训课程来。

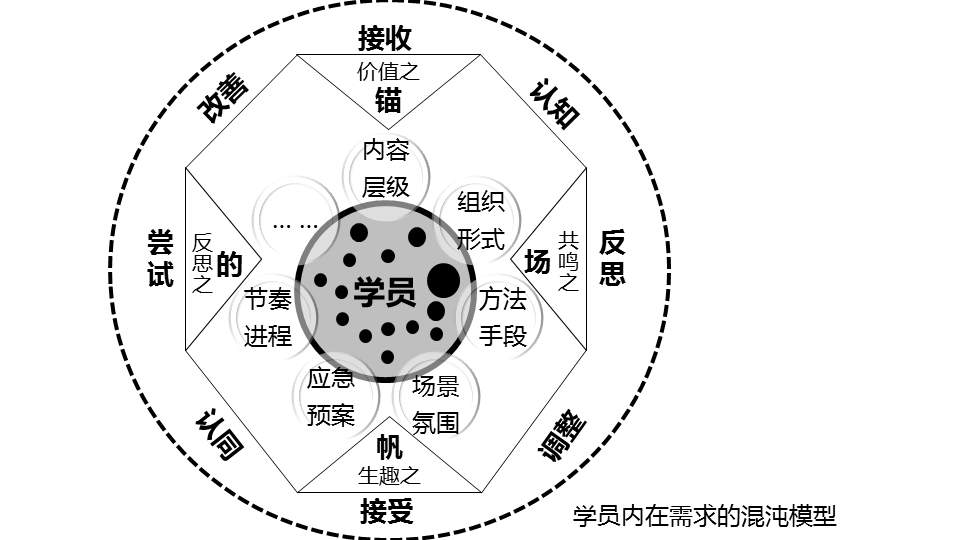

为此,基于作者十几年的TTT课程实践经验,大胆提出“学员内在需求的混沌模型”这一观点。

所谓“混沌”,按照百度百科的词条解释,包含如下几层意思:

(1)古代传说中指世界开辟前元气未分、模糊一团的状态。如:汉▪班固《白虎通▪天地》:“混沌相连,视之不见,听之不闻,然后剖判。”《西游记》第一回:“混沌未分天地乱,茫茫渺渺无人见。”

(2)浑然一体,不可分剖貌。如:唐代孙思邈《四言诗》:“一体混沌,两精感激。”宋代严羽《沧浪诗话·诗评》:“ 汉魏古诗,气象混沌,难以句摘。”

(3)模糊;不分明。如:鲁迅《两地书·致许广平一二六》:“但我也不来做教员,也不想说明别的原因之所在。于是就在混沌中完结了。”艾青《献给乡村的诗》:“他们的背被过重的挑担压成弓形,他们的眼睛被失望与怨愤磨成混沌。”

(4)糊涂。如:清代李渔《蜃中楼·婚诺》:“谁想生下个儿子,愈加混沌,喫饭不知饿饱,睡梦不知颠倒。”洪深《现代戏剧论》六:“拿见形式不见内容的浮薄眼光和‘知二五不知一十’的混沌头脑去观察社会,固然觉得各种职业界很有高下的区别。”

(5)古代传说中央之帝混沌,又称混沌,生无七窍,日凿一窍,七日凿成而死。比喻自然淳朴的状态。如:《史记·五帝本纪》:“昔帝鸿氏有不才子,掩义隐贼,好行凶慝,天下谓之浑沌。”

将上述关于“混沌”的解释迁移到学员内在需求的描述上来,指学员在参与培训的学习过程中,各种需求正是处于这样“混沌”的状态。包括:

——基于理性的动机和基于感性的情绪之间的不断跳转;

——基于当下问题的解决方案和基于未来发展的改善思路之间的取舍矛盾;

——基于内容的切入角度和基于内容的内在逻辑之间的内外嫁接;

——基于直观感受的环境布置和基于理性思辨的内容思考之间的认知与判断;

——基于培训手段与学习方法之间的有效对接;

……

很显然,这些因素都必须成为课程设计与开发需要考量的参考尺度(如图3-2所示)。

图3-2学员内在需求的混沌模型

正如图3-2所示,“学员内在需求的混沌模型”正好因应了“成人学习行为轮辐模型”(见《TTT培训师职业进阶指南(上)——深度改善现场培训效果》第六章)的八个行为节点。

之所以建构这一模型,是基于如下的内在逻辑思考:

一堂有效的培训课程,最终需要通过“内容层级、组织形式、方法手段、场景氛围、应急预案、节奏进程”等综合因素交融、互动形成的价值之锚、共鸣之场、生趣之帆和反思之的,去回应、满足学员的各种需求,真正让学员在认知上“有所得、有所思、有所悟”,继而促进学员的行为实践,并经由学员的行为改善实现组织绩效提升的培训目标。

廖信琳

廖信琳