二、互联网时代的产品规划策略

(一)电商产品规划

既然产品在互联网转型中如此重要,那么我们来看产品从业务层面是如何划分的。这里产品主要是指消费品,暂不讨论工业品型产品。

传统市场营销理论中产品规划为:利润产品、走量产品、形象产品、狙击产品。通过在产品上的营销组合策略来应对竞争,然后通过一个品类突破来抢占市场上的消费者心智,获得品牌占位效应,从而带动其他产品的销售。但这是基于传统的静态市场格局的产品规划,在互联网时代,受到了电子商务的爆款产品与长尾效应的冲击。

电子商务的产品往往不是以某个产品品类来突破,而是以爆款或长尾来突破市场,就自营型的独立B2C平台而言,多是以长尾产品来获取利润。而以淘宝网内电子商务市场竞争格局而言,大多数网店,多是以爆款产品来获取利润。

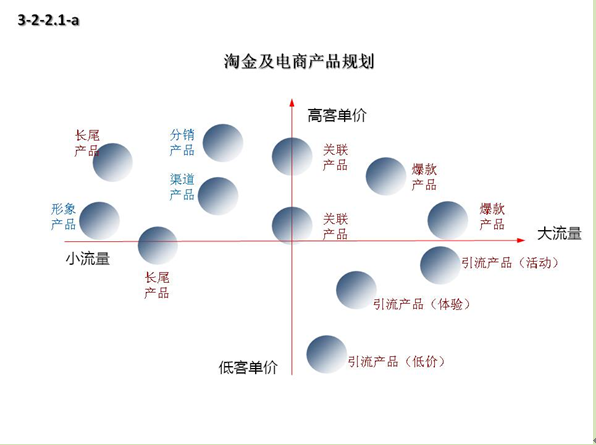

因此电商的产品营销组合由引流产品、关联产品、爆款产品、分销产品、长尾产品等组成,可以从人流量与销售量来构建出电商产品营销组合模型。如下图。

图2-4 电商的产品营销组合

(二)“互联网+”转型产品规划

电商产品营销组合模型只是指出纯互联网上销售的消费品所需要的产品规划策略,而大量传统行业的产品,并不都能一股脑儿搬到互联网上直接销售,提供这些产品的传统企业,他们更需要的是一种在互联网时代下的产品规划策略。

这种产品规划策略必须是互联网思维指导下的产品规划。它既不是传统市场营销中的静态的产品营销组合,也不是纯互联网电商产品的营销组合。

因为传统产品规划是基于静态市场格局的一种营销策略,电商产品组合是基于交易转化率的一种营销策略,而互联网思维下传统企业的产品规划是基于用户群体进行的组合。

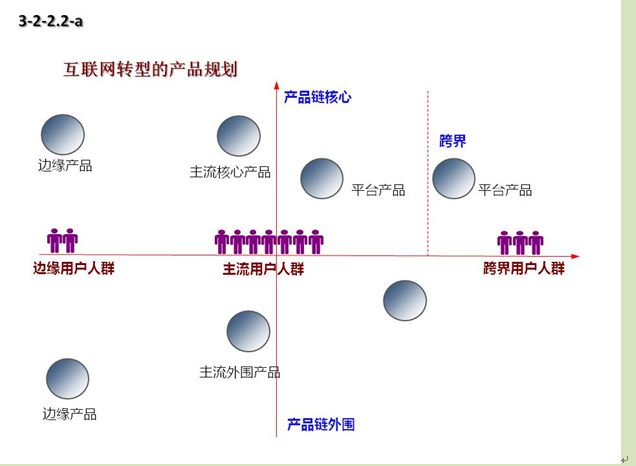

因此,在互联网时代下,传统行业产品组合显然有着自己独特的组合结构。它主要由边缘产品、主流产品、平台产品、跨界产品组成。

图2-5 向互联网转型的产品规划

1.边缘产品

边缘产品又叫初始产品,瞄准的用户人群也是边缘人群,是小众。这些用户也可以看作是技术接纳生命周期曲线里的技术狂热或爱好者,也可以叫作企业的“1000铁杆粉丝规律”中的第一波群体。比如小米的第一个产品“MIUI”操作系统,事实上是边缘产品,它瞄准的根本不是普通的手机用户,因为95%以上的手机用户根本不懂啥叫手机ROM,啥叫Andriod。而MIUI系统的第一波用户群体,是喜欢刷机玩手机ROM,小米叫发烧友,其实是一帮宅男、程序员,类似于PC行业里的DIY(“攒机”)人群

2.主流产品:核心与外围

主流产品是针对主流人群提供的产品与服务。它在企业的产品规划中处于重要地位,如果说边缘产品是针对边缘人群的小众消费市场,那么主流产品则针对的是能够将企业带入主流人群的大众消费市场。而小米手机、米聊都是小米的主流产品。

主流产品还可以根据产品所在行业的产业链再次划分,可分为核心产品、外围产品,比如小米手机是核心产品,而小米移动电源虽然也是针对主流人群的产品,但在手机产品服务的产业链上却是一个外围产品。

3.最有价值的主流产品:平台产品

在核心产品里,有一个很重要的产品,即平台产品。它的主要作用就是形成企业的一个业务或应用平台,成为流量或入口。比如由小米商城网站、小米手机+小米商城APP组成的小米商城,是小米由软、硬件共同构成的业务平台,有望成为继淘宝、京东后的第三大电子商务平台。

米聊这个手机即时通信产品本来也有望成为平台,后来被微信给拉下,用户数无法进一步上升,未能成为真正的平台产品(目前在手机即时通信领域,只有微信、陌陌成了平台产品)。

一个在互联网上提供纯应用或单纯的核心产品的公司,其市值可能以十亿美元为单位计,但是在互联网上提供平台型服务的公司,其市值可能将以百亿美元为单位来计算。

4.平台产品的延伸:跨界与增值服务

当一家企业建立了一个面向用户群体的平台后,那么其价值将远大于提供单一纯粹产品的企业,这时候企业可以通过自己的平台,向用户群体提供更多的产品与服务。

(1)跨界产品

第一个是跨界产品,就是企业有了平台产品,可以围绕这个平台,针对平台用户群体,提供其他行业的产品。比如小米推出小米盒子、小米电视、小米净水器,比如乐视围绕乐视网站提供乐视电视机。

(2)增值产品

增值产品比较常见,有围绕产品提供的增值,

依托平台开拓的增值,有直接在互联网平台上创造的互联网增值应用产品。凡是企业拥有了平台产品,都可以对平台用户提供增值服务或增值业务型产品。

【案例分析】小米的“互联网+”产品营销策略

标准的互联网思维下的产品营销策略是先用边缘产品来吸引边缘人群,然后将主流产品推向边缘人群,形成产品核心粉丝,最后将主流产品推向主流人群。其间,也可以通过侧翼战的策略来实现,即先以主流产品中的外围产品推向主流人群,然后再将主流产品中的核心产品推向主流人群,比如通过充电宝这类外围产品来对手机的主流人群进行首次接触与品牌沟通,然后再推出手机。

小米营销的核心是围绕发烧友建立粉丝文化的社群。小米将用户分为普通网购用户、小米粉丝、发烧友三个类别。发烧友显然属于技术尝鲜者,而小米粉丝却充斥着实用主义者与保守跟随者。小米是典型的三部曲打法——第一步用边缘产品打动边缘人群,第二步用主流产品打动边缘人群,第三步用主流产品打动主流人群。小米用用于刷机的MIUI系统来吸引发烧友这一类边缘人群,在吸引了足够多的核心用户群体后,开始将小米手机1代这个主流产品来向以边缘人群为核心小米论坛用户群体推广。到小米手机2、小米手机3就是直接用主流产品来推向主流人群了,并且通过可规模化SNS传播的社会化媒体来进行推销。如果小米的雷军没有这样一种产品思维,借助互联网先挖掘出这些隐藏在中国各种犄角旮旯的、喜欢刷机的边缘人群,然后再推向主流人群,小米就不会有今天的成功。

(三)科技型产品的互联网思维

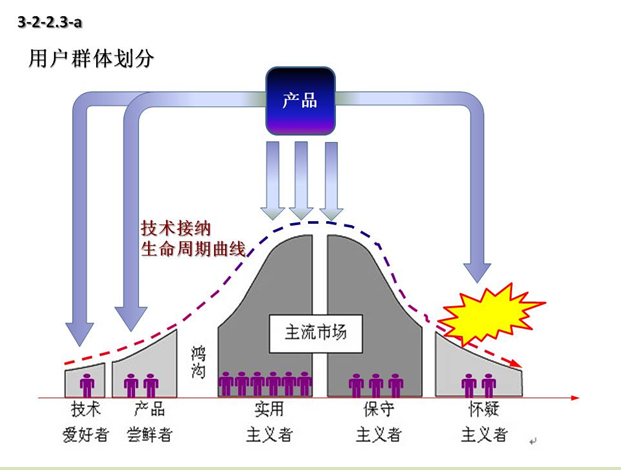

1.技术接纳生命周期曲线与用户群体划分

技术接纳生命周期曲线由埃弗里特·罗杰斯(Everett Rogers)提出,后由杰弗里·摩尔(Geoffrey Moore)使用鸿沟理论加以完善,即不同用户群接纳新技术需要的时间不同。根据接纳速度的快慢,用户群体分为五个类型。

技术狂热/爱好者与产品尝鲜/远见者组成了构成了早期市场。发烧友就属于技术狂热者。小米的MIUI系统产品就定位于发烧友范畴。出于对技术发展趋势和前景的狂热追求,积极追求最新的高新科技产品,这部分用户相信技术的内在价值,认为是科学与技术推动了人类文明的进步,最期望创新产品的成功。得到这类人群的认同是任何新产品取得市场信任的必经阶段。发烧友的观点对早期市场中的消费者有很大影响,在网上又很容易成为“KOL”(意见领袖),影响并左右众多“小白”用户的购买决策。

产品尝鲜/远见者又叫早期接纳者,这类人一般是企业高管,他们往往能看到最新产品的市场机会,他们愿意引领时尚或科技潮流。但这类用户比较挑剔,他们虽然也在意技术领先,但更在意用户体验与个人的高品质感受。

实用主义者和保守主义者构成真正的主流消费市场。实用主义者是早期大众消费人群,这类人是产品在进入成熟期后,决定跟风购买的。他们只相信成功案例,不相信技术,不相信概念。实用者是市场主流,他们的购买预示着市场的快速发展,但他们重视产品性价比,即使在选择高档次产品时候也是如此。

保守主义跟随者是后期的大众消费群体。怀疑主义者基本是落后于时代的一个消费群体,比如老年人用手机。

互联网转型的企业,在产品规划上除了要遵循互联网思维的产品规划,同时在推广其科技型产品,还需要要研究技术接纳生命周期曲线,并据此制定出市场策略。

图2-6 技术接纳生命周期曲线的用户群体划分

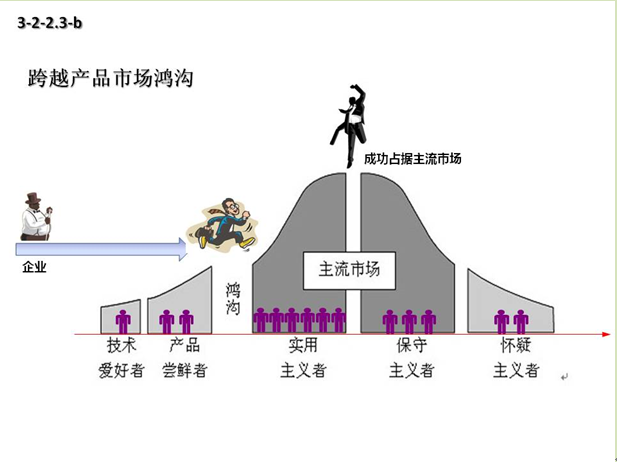

2.产品市场鸿沟理论

杰弗里·摩尔认为,在技术接纳生命周期曲线中,相邻的用户群体之间存在接纳鸿沟,早期市场与主流市场间的鸿沟最难跨越。尤其是从产品尝鲜/远见者用户群扩展到实用主义者用户群体,不同的用户群体需求和消费习惯是导致鸿沟出现的主要原因。跨越鸿沟的困难在于,赢得早期市场的成功经验难以运用到主流市场。构成主流市场的用户群体也不会简单地跟随早期接纳者的步伐。为了赢得主流市场用户的青睐,还需要全新的营销和销售策略。但早期市场比我们想象的要大得多,很多公司还没撑到开始跨越鸿沟就已经倒闭了。

如果公司无法赢得早期市场,那就已经出局了,根本不会有面对主流市场的机会。技术狂热/爱好者并不属于早期消费者用户群体,虽然技术爱好者可以帮助我们真正理解客户的需求,找到合适的营销方法,但是他们购买的商品数量有限,不属于早期消费群体。而产品尝鲜/远见者才属于早期消费群体。从一种类型的用户群体向另一种类型的用户群体的过渡与市场类型有着密切的联系,需要企业不断尝试、反复调整,才能跨越鸿沟。

图2-7 跨越产品市场鸿沟

刘红明

刘红明