在确定了数字化转型的战略目标后,企业应该如何通过具体的操作步骤,有效地构建并获得数字化能力呢?数字化转型的工作不能“一蹴而就”,是一个持续深入开展的过程,也是一个基于迭代反馈、循序渐进的落地过程。从大的方面看,企业的数字化能力包括管理能力和技术能力两大维度,企业需要对这两大维度的能力建设进行决策和业务规划。

从管理维度上,数字化转型的本质是业务的转型,是组织的转型。技术是工具,而数字化是形容词,转型的主体对象应当落地在企业的经营活动本身。企业在进行数字化转型过程中,不仅需要“推动”各种信息技术工具的开发基建,对于自身经营管理方式的改变和调整,或许才是更加重要的。更本质来说,应该是先形成方法,再进行技术落地,企业需要有一个管理目标,然后再考虑其底层技术上的具体实现方式。

1.组织方面管理能力建设

数字化企业与传统企业在组织架构上存在区别,在资源调度方式上有显著不同。数字化组织更加扁平、更加灵活,以数据驱动决策,以目标驱动活动。

例如,在组织管理活动中,企业更适合采用ORK的绩效管理方式,以目标来驱动员工的行为。而以目标为驱动的管理方式,恰恰背后是依赖于准确、及时的信息,对企业的经营状态与市场环境进行感知,实时地对组织内外部的各种关键事件进行有效的决策、反馈,和调整。

在数字化组织中,管理活动的目的是对“事”进行规范,而不是对“人”进行约束。在数字化组织中,数据部门、信息部门,从成本中心慢慢过渡为利润中心。数据要素对企业经营的重要性得到进一步“拔高”提升。

因此,新型数字化组织中,企业的“一把手”将更加关注数字化相关的建设和业务实践,围绕数据价值的挖掘与实现,更有效地调度相关资源。在开展具体业务活动时,要求企业各部门之间进行数据贯通、数据融合、数据验证、数据协同,“部门墙”在面对数据整合带来的巨大价值潜力下,逐渐被削弱或打破。“信息链”将对应于“价值链”,要求一切组织活动向数据分析活动靠拢且整合。

2.制度方面管理能力建设

数字化的落地必须依靠配套成熟的管理制度,尤其是面对数据质量标准、采集、治理以及应用方面。管理制度是管理活动创新的成果输出形态,也是企业中员工开展各类数据活动的规范、科学、标准的参考依据,保证数据管理于应用活动的一致性。因此,企业要想迅速“转型”成为真正的数字化企业,就必须要清晰地定义和数据相关的活动标准,避免对数据资源的乱用、滥用、误用。

除了围绕数据进行制度建设,还要围绕人进行制度建设,人是所有数据活动的执行主体,任何数字化企业都需要“以人为本”方能推动数字化目标的落地。在华为的数据治理工作体系中,特别提到了数据Owner这个概念,数据Owner承担了对数据进行管理的权力以及相应的责任。通过数据Owner,将企业中的数据资源与“人”建立起关联,使各企业中的“相关方”明确自身在数据管理活动中应当做什么,以及由于这些活动所需承担的具体责任,并将这些内容通过制度进行固化。在数字化企业中,需要完善数据责任人的相关制度建设,对每个人与数据相关的业务活动进行规范化定义与明确。

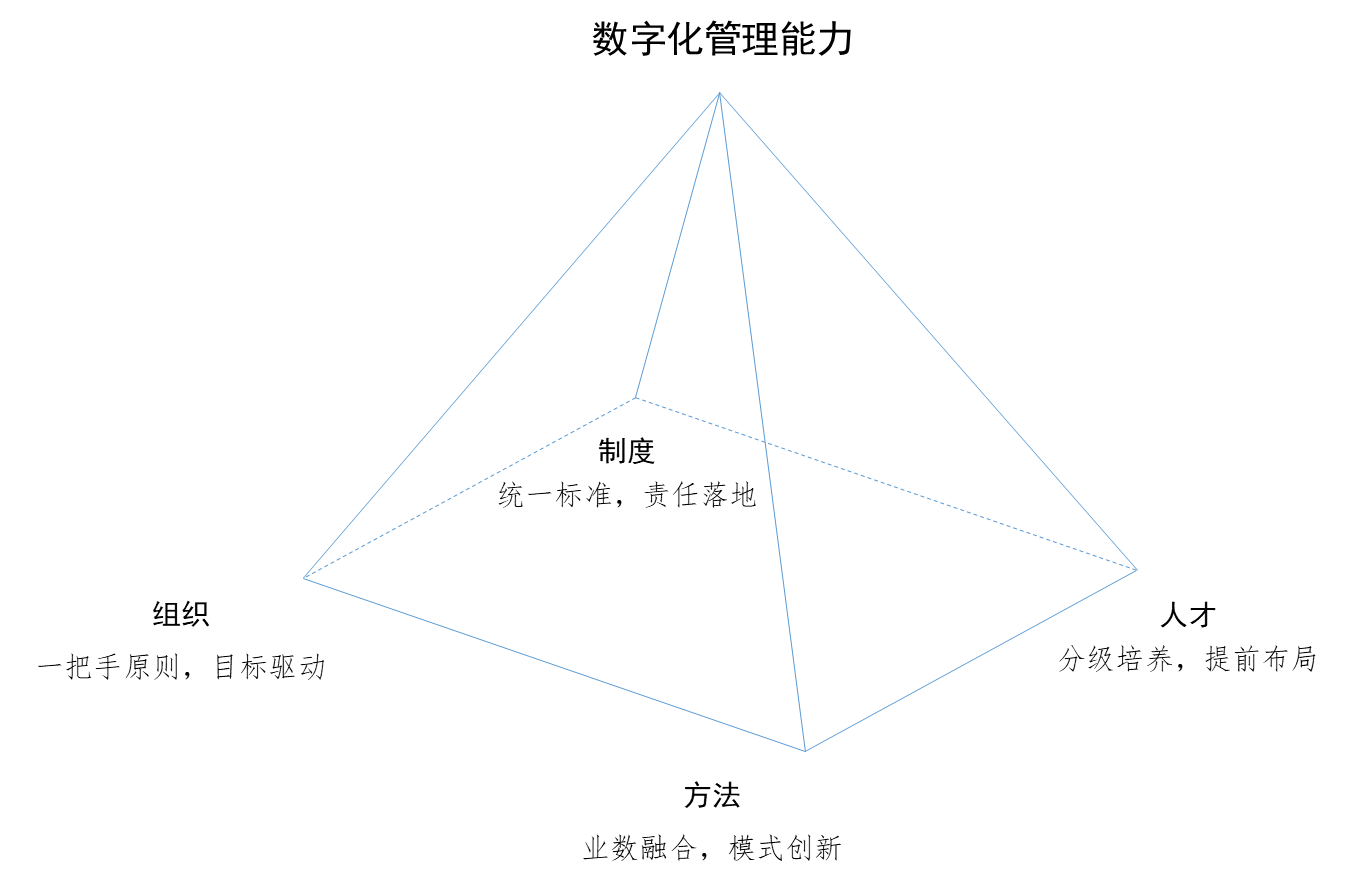

图12.“数字化”管理能力建设的“四个维度”

3.方法方面管理能力建设

企业进行数字化转型,依赖于构建出有效的、具备数字化基因的企业管理方法和业务运营流程,简单来讲,就是要知道“数字化”到底应该怎么用。这一点其实也是整个转型中最核心、最困难的部分——设计出满足业务目标的数字化业务模型。

在数字化业务模型中,需要定义有哪些人、组织、资源、技术方面的要素,需要明确技术在这里扮演的角色,以及技术与技术、技术与人之间的关系。在该过程中,针对具体的业务需求,找到可靠的数字化方法,基于以数据科学为中心的技术解决方案,“多快好省”地达到预期的业务目标和数据资源应用效果。

缺乏数字化业务的想象力,阻碍了大多数企业进入数字化转型的步伐。当然,可以基于优秀的行业经验进行方法复制,但更重要在于,企业要因地制宜,了解自己,了解业务与数据科学结合的核心机理。这些核心机理对应着数字化活动的一些本质规律,如果能够娴熟掌握,相当于掌握了“炼丹术”,能够构建出各种“惊艳”的数字应用场景。

在方法的设计环节中,需要认识到,有些业务活动可以被数字化,而有些不能。如何判断业务被数字化应用替代的潜力?那些可以被数字化的部分,实际上就是能够被“复制”的部分,而复制的前提则是标准化。机器比人厉害,关键就在于能够快速、低成本、自动地处理结构化、标准化的问题,而且不出错。

业务从加法变成乘法,本质上在于找到了那个“公因子”。而这个“公因子”究竟应该如何发现,就需要足够的行业积累和产业经验,甚至从一线员工的日常业务实操总结而来。对于任何数字化建设与实施项目来说,第一步都是业务设计,在业务设计之后才是系统或工具的设计。

4.人才方面管理能力建设

企业的数字化转型工作离不开人才队伍的建设,人的数据素质和数据应用能力决定了数字化转型效果的“天花板”。尽管数字化工具替代了人的一部分“工作”,但是本质上来说,工具的定位是要为人赋能,为人提供相应的技术支持,帮助人更好地完成“本职”工作。

成功的数字化转型工作既依赖于优秀的工具,也依赖于优秀的“使用工具”的人。有时候,即便数据资源很丰富,数据平台建设的很成功,数据管理制度很完善,如果数字化系统和工具用不起来,数据访问不到或不会用,数据管理制度太复杂、太繁琐而执行不到位,那么数字化项目的最终结果也无疑是失败的。

人员的成长和工具的进化是彼此相辅相成的,企业的数字化建设一定离不开对业务人员的专业培训和对综合数据应用人才的长期培养,在此期间,数字化教学与教练、数字化管理咨询、数据文化建设、学习平台建设、考核激励、知识库和案例库开发、“产学研”综合机制搭建等,都是经常采用的“人才培育”计划。

此外,在数据工具的设计和开发时,也要充分考虑企业各层级人员的数据素养,同时促进激发员工在使用工具时对数据的深刻理解,让员工在使用系统的过程中得到“潜移默化”的提升。当前,很多数据方面的技术工具在设计时,关注如何培养人的数据意识和数据感知能力,就好像搜索引擎推出并广泛普及之后,人们习惯于有问题去“自助搜索”,而不是“张口问人”。

数字化人才的培养目标分为三个境界:

第一境界是了解如何在业务中使用数据;第二境界是了解如何设计数据模型,开发数据资产,挖掘潜在的数据价值;第三境界是,了解如何在业务设计中,提前布局数据感知的关键环节,具有主动获取数据的意识和前瞻性视野。总之,只有在业务中真正用到了数据,才算真正达成了数字化价值链的效果,“人才”才是解决数字化落地“最后一公里”的决定性因素。

刘通

刘通