从整个医药产品产业链的关键点来看,基本上就分为四段,一段生产端,一段是流通端,一段是终端,一段是消费端。由于医药行业的特殊性,这四段均受到国家政策环境的影响。

从原材料到制剂药到消费者的整个流转中最大的价值,也是最合理的价值出现在工业出厂到消费端中间这一环节,也就是流通环节,正是代理商与分销商发挥作用的阶段。因此,对于该阶段利润分配的研究是销售政策是否有效的关键。我们经常听到的扣率,就是在底价大包制下常用的利润评估方式。比如“二零扣”“三零扣”,还有“票点”等名词术语。

1.药品生产端口

我国的制药生产企业有三大类:

一是中国特色的中药企业,由传统民间医生自制药方起源的,衍生出来的加工工业。既有规模小分布广的中药饮片厂,也有知名品牌云集的中成药企业。明代以来,先后出现了一大批老字号成药企业,同仁堂、胡庆余堂、陈李济、叶开泰、雷允上、九芝堂等比较活跃。后期也有以岭、神威、青峰、天士力、梧州制药等现代中药企业崛起。

二是化学制药企业,我国的化学制药工业从建国初期第一个五年计划开始,以广州白云山、上海抗生素研究所、华北制药等老一批抗生素工业开始搭建,后期不断上马原料企业和制剂企业。通过不断引进外资企业入华建厂(大冢制药、天津史克、无锡华瑞、西安杨森等),同时鼓励国内企业仿制药的发展,初步形成了我国当前的以原料药为基础、以制剂仿制药为主体、以鼓励创新研发为导向的制药生产工业体系。

三是生物制剂企业,生物制剂一直保持很高的增长速度,特别是在肿瘤、风湿关节病等方面表现突出。在医药使用的主流市场,长期以来在外资原研药的学术带领下发展,也形成了院内优先使用原研药的传统习惯,外资产品质量优势明显。国内仿制药企业大多通过费用维护等方式进行临床维护,形成了中国特有的医疗灰色价值输送。

多年来,我国国产药品一直饱受诟病,在主流医院市场一直被原研药压制。仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,分期分批进行质量一致性评价,就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。因为过去批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制性要求,有些药品在疗效上与原研药存在一些差距。历史上,美国、日本等国家也都经历了同样的过程。开展仿制药一致性评价,可以使仿制药在质量和疗效上与原研药一致,在临床上可替代原研药,这不仅可以节约医疗费用,还可以提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平,保证公众用药安全有效。

2.药品流通端口

产品价值实现需要完成空间转移,而药品从出厂到消费者手中,需要通过渠道完成,而价值转运中的利润就是在流通过程进行传递实现的。因此,流通是最重要的环境,因为只有流通才能创造利润。恰恰真是流通环节的存在和利益输出,才有了两票制要求压缩流通环节,认为流通环节过长导致了药品价格虚高。

两票制就是从制药工厂到配送商开一次发票,从配送商到医院再开一次发票,总共两票,意图缩短流通环节、压缩费用、降低药价。实际上就是减去以前所谓的“过票”环节,而这个环节恰恰是药品代理商完成的高开环节。因此,两票制对于流通的影响巨大,尤其是招商代理企业,是革命性的改变,加速了商业流通的洗牌和大商业圈地兼并的步伐。药品的主要利润都在流通环节产生,创新药需要推广和认知,因此需要大量投入资源进行医生和患者教育。仿制药需要销量也必然在流通环节投入精力进行竞品替代获得市场份额。所以,流通过程的价值产品是整个药品流转的关键部分。

首先,为什么会有多票制?因为要变现,要把高于底价的部分变为现金,提取费用。因此,几年前倒票现象比较普遍,很多公司职业过票,同时大量的终端不需要发票,导致很多商业公司进项税远大于出项税,买卖发票现象非常普遍。随着监管升级,这种现象逐步减少。

其次,两票制后,药品价格并没有降低,因为价格是在招标和议价的时候确定的,只是在流通中降低了转手次数。没有空间就没有推广,因此,两票的结果是高开转向工业,给工业带来大量的预付现金流的同时也带来票务处理能力的压力,大量的费用票据进入工业,办理费用。这个时候代理商的压力最大,一方面按照高价打款给工业,需要大量现金;另一方面工业返款速度直接影响代理商的资金压力。除此之外,医院因取消药品加成和药占比考核,利润受到影响,进入对上游供应商持续压款状态。所以,这个时候的代理商是最艰难的时刻。

此外,两票制的推行,倒逼很多代理商转型。一是进入工业体系做推广和销售;二是由临床转为不受两票影响的OTC领域、保健品和特殊食品领域。而本身的院外市场代理商就受到更多的外来冲击,大量竞争人员涌入,也加速了院外行业的洗牌和服务升级。竞争是推动行业升级发展的最好动力。

3.药品终端

(1)医院终端。

医院消费是药品最重要的使用终端,因此,医院市场是药品消费市场的核心,也是所有产品必争之地。在药品高速增长的时代,医院市场体现出三类大产品的高速增长,一类是中药注射剂,一类是全科辅助用药,还有一类是抗生素复配制剂。而这几类产品均为各地区代理商齐心运作的结果,以至于有医院药剂科感慨:哪些产品用量大不是医生说了算,而是你们做药的说了算。

首先,医院准入需要跨入两道门槛,一是中标,二是进院,接下来就拼的是代表的工作了,维护上量。

招投标是个技术活,大致有标前准备、标中分析、标后跟进,三个阶段各自需要大量的工作。目标产品一旦实现预期的中标,带来的效益将是未来很长一段时间,甚至是颠覆式的跨越。

标前准备需要做的是圈定目标客户并重点定好VIP客户,因为标前关照很关键,此外就是深度调研竞品情况和医院覆盖使用情况。给操盘代理商明确的信号和信息,做好标前资源的维护。

标中阶段就是充分使用招标关系网络,详细解读标书细则寻找优势机会点,此外,密切关注政府资源的使用,询问和咨询相关政策导向。此时应该与锁定目标客户密切配合,信息共享,确定重点产品的合作,并促成标前协议的签约。

标后重点事项就是分析中标产品的机会点,锁定竞品,放大自己的优势,放大对方劣势。对分销商的流向跟踪,对空白市场的跟进,对销售规则的监督,等到新标产品被大家熟悉之后,就需要快速进行医院开发(新标执行三个月内),考核分销商的重点医院开发进度、进院率明确要求、中标产品信息沟通及相关政策文件的传达,同时做好转配送的工作。完成初级阶段的覆盖后,工作重心就是对分销代表的产品教育及医生教育和维护工作,促进产品快速起量。如表9-1所示。

表9-1不同阶段医院药品采购模式

不同阶段医院药品采购模式 | 主要方式 |

医院自主采购 | 正式开启“以药养医”,以弥补财政不足,从20世纪90年代开始,医院与制药企业及药品经销商之间进行谈判并采购,一定程度上促成了灰色利益链条的形成,同时药品价格逐步虚高 |

集中采购尝试与推广 | 在20世纪90年代后期,国家发改委和卫生部推进了药品招标采购制度,河南和海南成为试点地区开始试行招标采购。随后全国范围内的药品集中采购开始,主要以地级市为单元进行采购。后来,以政府主导的以省级为单位的药品集中采购逐步推向全国 |

集中采购通行 | 2009年,以六部委推进的省级招标制度施行。同年,确定了我国基本药物的省级集中采购模式确定。2015年,国务院的“7号文”卫计委的“70号文”等重要文件出台。集中采购的主要模式为“双信封” |

新采购模式 | 招标的目的是控制医保费用,随着各地尝试改革原有的招标模式,先后涌现出广东、重庆的药交所模式,深圳、上海等地的GPO采购,以及药改先驱福建省的以医保支付为基础的联合限价阳光采购 |

(2)药店端。

药店,放在大零售体系内进行分析,就是一个做特殊产品的零售卖场。也有连锁卖场和便利店之分,只是商品比较特殊而已。从传统零售商的关注点“人、货、场”到目前新零售提出的“大数据和新模式”,作为药品零售出口的药店均参与其中。药店的两种业态:一种连锁药房;另一种单体药房,形式类似,操作模式截然不同。连锁药房是以标准化和统一化的模式链接起来的若干单体店,以网络状态出现。单体店则是以便利店和夫妻店及诊所店的形式出现,操作灵活多样,但是抗风险能力差、服务能力较弱。近年来,连锁发展迅猛,随着购买者自我诊疗水平逐年提高,加上医药分开的政策影响,以及资本市场对于医药行业的持续关注并极力推动连锁药店,目前已经实现连锁率过半,强强联合与大规模的兼并事件不断出现。

连锁药房是目前零售市场的主力军,连锁的覆盖和销售情况,可以代表整个产品在零售市场的表现,连锁药房的运作及类似于大型商超连锁的模式。作为连锁供应商来讲,产品要进入连锁店面的货架上销售,需要经过多重考验。连锁操作接近临床操作方式,需要吃透各环节,才能顺利达成目标。任何企业的运行目的都是盈利,连锁也不例外,主要是评估你的产品能够带来什么价值?大型连锁对于产品引进要求很严格,有诸多考评因素,上架费、毛利率、动销率、人员拉动和广告支持,还有培训服务等。

(3)诊所。

我国最庞大的最小售药单元,按照卫计委相关统计数据,我国各类诊所数量规模约85万家。诊所的灵魂人物就是诊所老板,也是医生本人,集采购、诊疗、处方为一体,按照诊所老板的分类,可以对诊所做大致的划分;

医学专科学校毕业,在等级医院有实习经历。(诊疗中规中矩,沿用临床套路)

卫生护理类学校毕业,后天自学基础的医疗知识。(诊疗盲点很多,安全性首选)

乡医世家,家庭传承,中医居多。(靠刷脸吃饭,区域品牌人物)

等级医院医生离职创办,特色专科诊所。(专业专科,全临床套路)

民营医疗集团背景,连锁门诊部。(以服务制胜,高端服务)

厂矿医务室,组织内部配药功能。(企业内部的发药机)

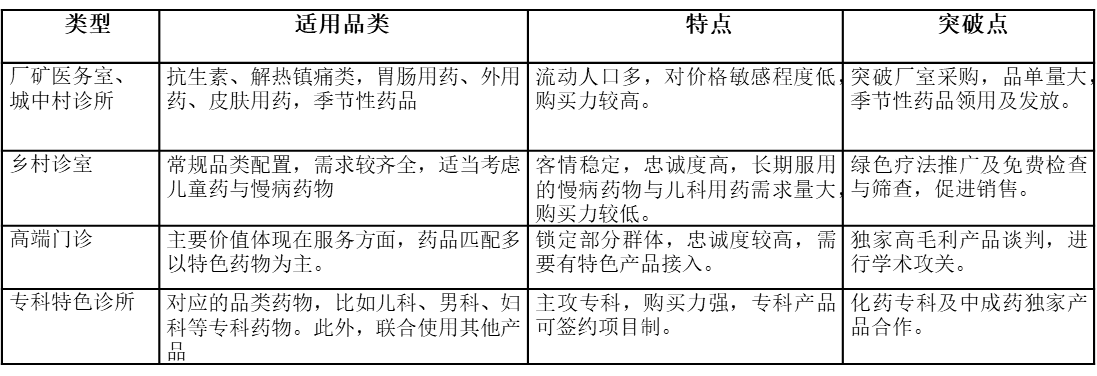

诊所产品品类较少,但是集中度高、忠诚度高、稳定性好。此外,规避了在严格管理下零售药店对处方药的限制。诊所的盈利方式为诊疗服务的费用加上药品加成的利润,诊所对产品的需求特点为安全有效、适应症明确、使用方便、价格合理。如表9-2所示。

表9-2诊所的特点

4.药品消费端

消费者是上帝,这句话在医药界也一样,但是在医院里,是不是上帝,自己心里清楚。因为供需矛盾关系,上帝的角色不一定适合。但是,随着生产力的发展进步,资源丰富和相对均衡配置后,上帝的感觉会慢慢归来。患者的需求是对疾病的治疗,首先需要终端医生进行诊断服务并制定相应治疗措施,药品是治疗工具之一,此时消费价值取决于医生的处方和患者的承受能力。而预防人群则包括未病或者传染病防疫等,如提前接种疫苗,中老年人服用阿司匹林进行预防疾病的发生,也有针对身体状况选择性服用保健食品、功能性食品等,以提高身体局部机能和代谢情况。

相比其他行业,医药产品消费的支付能力强,比价和议价能力弱,因此,消费端处于弱势地位,显然是被逼接受,且没有其他选择。因此,掌握医药产品价值转换中的真实权力的是使用终端,也就是说在供应正常的前提下,贡献价值最大的就是终端。

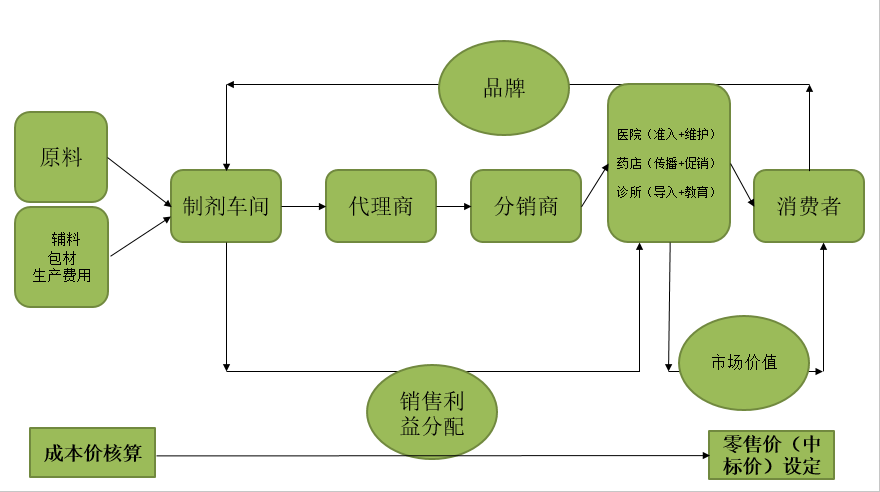

大家普遍认为竞争的结果是重心下移,而重心下移之后同样会有竞争,然后就是优胜劣汰,重新洗牌。最终对药品消费端的理解就是能够更好地为患者提供安全有效且经济性的治疗方案。如图9-2所示。

图9-2药品价值流转过程中的流程图

戴文杰

戴文杰